Estamos en contra, eso está claro. Estamos tan en contra de tantas cosas que van a acabar llamándonos «los de la contra». Y sí, hacemos muy bien en estar en contra. Contra el separatismo que, quebrando la patria, hace estallar los dos mil años de historia del país más antiguo de Europa. Y contra los desvaríos de la ideología woke, esas aberraciones que, por primera vez desde que el hombre es hombre, repudian las bases antropológicas mismas de lo humano. Y contra la invasión —fundamentalmente islámica— que, socavando nuestra identidad étnica y cultural, acabará (si prosigue el actual ritmo de desembarcos y nacimientos) en la Gran Sustitución («Le Grand Remplacement», dicen en francés) de los pueblos europeos. Y también estamos en contra de lo que suele llamarse púdicamente «el globalismo», pero que más valdría llamar las injusticias, abusos y desafueros de la plutocracia internacional.

Y también —es lo fundamental— hay que estar contra lo que late en el fondo de todo lo anterior: contra el materialismo nihilista que invade y corroe nuestra alma. Pero ahí las cosas empiezan a complicarse, porque, si se lo preguntas, todo el mundo —hablo de la Derecha que merece su nombre, no de la derechona liberal— te dirá que sí, claro está, faltaría más. Todos te reconocerán (aunque quizás haya que insistir un poco) que el desvanecimiento del aliento espiritual, el materialismo y el feísmo que pueblan nuestras vidas y nuestro «arte», todas esas cosas son deplorables, están muy mal, claro que sí. Pero el problema es que hay que preguntárselo, porque, si no, nunca te enterarás.

Dejémoslo sin embargo ahí y volvamos a los «contras» que no plantean mayor problema. Todos estamos inequívocamente en contra del separatismo, del wokismo, de la Gran Sustitución (¿podríamos, por cierto, empezar a usar este término, ya tan corriente en Francia?), así como en contra del globalismo plutocrático. Añadámosle, para algunos al menos, el «otanismo» y el «unión-europeísmo» (esa negación de la auténtica Europa), y no creo haberme dejado ningún otro gran «ismo». Sí, uno: el ecologismo, ese gran punto ciego de una Derecha que, amante de la Naturaleza y sensible a lo que ésta tiene de «sagrado», fue la primera en experimentar, ya allá en el siglo XIX, una honda sensibilidad ecológica que sería urgente retomar, lejos, por supuesto, de los catastrofismos climatológicos de la izquierda y de la plutocracia contemporáneas.

Y frente a ello, ¿qué?

Frente a tantas cosas como combatimos, ¿cuál es nuestra propuesta? No la propuesta de tales o cuales medidas, de tales o cuales acciones puntuales. La propuesta de un proyecto, de una visión, de una concepción del mundo. Y un proyecto de mundo es algo más, infinitamente más que un programa de acciones y medidas, mucho más incluso que un conjunto de ideas. Una concepción del mundo es toda una sensibilidad, todo un imaginario, toda una forma de ser y sentir, vivir y morir, pensar e idear, amar y soñar.

¿Cuál es nuestro imaginario? ¿Cuál es el proyecto de mundo que sustenta todo nuestro malestar, toda nuestra lucha, todo nuestro «estar en contra» de tantas y tan fundamentales cosas?

Pensemos en quienes —desde horizontes tan contrapuestos— nos han precedido en eso de sentirse mal y de luchar en el mundo que a uno le ha tocado en suerte. Pensemos en los antiguos militantes socialistas o comunistas (¡horror!), y en los fascistas (¡horror de horrores!), y, más atrás, en los ilustrados o liberales. Ellos sí tenían un proyecto de mundo. A cada uno de ellos sí les movía un anhelo global —bueno, malo o atroz; eso ahora no importa— que les infundía fuerza, esperanza y sentido. Ellos sí sabían a favor de qué estaban; ellos no sólo sabían contra qué luchaban.

Nosotros, en cambio...

A nosotros, en cambio, no nos mueve ningún verdadero proyecto colectivo. Llenos de aversión hacia el mundo que nos ha tocado en suerte, nos limitamos a avanzar tanteando, palpando, buscando por entre caminos donde sólo se encuentra nuestro rechazo, nuestra confrontación, nuestro repudio: cosas negativas, nada afirmativo, nada que permita, en nombre de otro orden distinto, defender como corresponde la nación, derrocar el wokismo, impedir la Gran Sustitución, reafirmar la Naturaleza, imponer el espíritu, la belleza y la cultura frente al imperio del vil metal.

Ningún auténtico proyecto anima nuestras denuncias y combates. O eso parece al menos, porque, entre nuestras búsquedas y tanteos, sí quedan retazos de un proyecto de mundo. Incluso más que retazos. Lo que queda por ahí son los reflejos y aspiraciones del viejo orden liberal que, por un lado, sigue marcando a determinados sectores de la Derecha patriótica, mientras que ese mismo espíritu liberal —el espíritu de nuestro tiempo— no deja de ejercer, sobre otros sectores, un vago, impreciso influjo.

¿Cuál de ambas tendencias es la predominante? Si hacemos el cómputo general, ¿hay que concluir que este influjo liberal es vago y vaporoso, o, por el contrario, poderoso y determinante? ¡Da igual! Da igual porque, por importante que sea la anterior cuestión, lo cierto es que, con los principios, el imaginario y la sensibilidad liberales en la mano —tanto si son vagos como poderosos— no hay forma de combatir (salvo cayendo en contradicciones paralizantes) por todo aquello por lo que combate la Derecha identitaria o patriótica.

Veámoslo detenidamente.

Empecemos por el separatismo

Una de dos. O bien la nación —España, en nuestro caso— es una comunidad de destino que, tejida a lo largo de la Historia y proyectada hacia el futuro, proporciona lengua, otorga ser e infunde sentido a quienes en ella y a través de ella viven y mueren; o bien —tal es la concepción liberal— la nación no es otra cosa que la libre asociación de sus miembros, esa suma de átomos que sólo están ligados por el famoso Contrato que, como cualquier pacto, puede ser libremente rescindido si así les place a sus signatarios.

Y como rescindirlo es el más profundo anhelo de nuestros secesionistas, le resulta imposible a la Razón liberal argüir seriamente ninguna objeción a su «derecho a decidir». Otra cosa es que en el algún recodo del corazoncito liberal aún queden, contradiciendo su individualista Razón, restos de sentimiento nacional, pegajosos engrudos de esa cosa sustancial, atávica, que se mezcla con lo que, para un liberal, es lo primero, lo único: la libertad individual de decidir.

Si no fuera por ello, si no fuese por ese atavismo sentimental (sin el cual ya España se habría terminado hace tiempo), no habría forma de entender por qué los liberales patrios («liberales patrios»...: contradictio in terminis) se oponen a la «libre decisión» de unos «socios» catalanes y vascos deseosos de romper —en realidad, ya han roto desde hace muchos años: sólo les queda refrendarlo jurídicamente— con los muertos, los venideros, la identidad, la lengua, la Historia y la tradición.

El wokismo y todo lo demás

El individuo y su libre decisión: he ahí la piedra angular, el fundamento de todo. No sólo de la nación; también de las demás cuestiones que están en juego y contra las que la Derecha que no puede ser liberal, pero que en parte todavía lo es, combate sin tener claro qué proyecto de mundo nos propone.

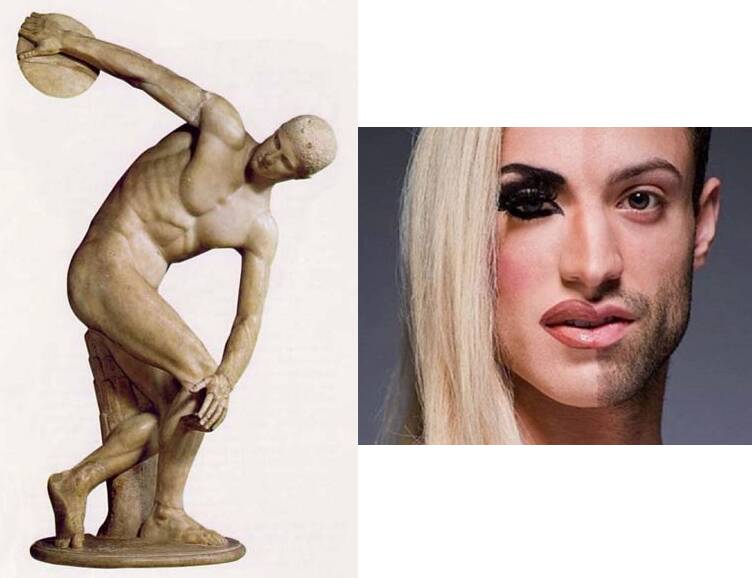

¿Qué es, por ejemplo, el wokismo, su ideología de género y todo lo que de ahí se desprende, sino el «derecho a decidir» que el individuo liberal lleva hasta sus últimas y más aberrantes consecuencias? A diferencia de la cuestión nacional, lo que aquí se decide no es el ser colectivo: es el ser individual. Rechazando lo que la Naturaleza determina, creyéndose, el muy fatuo, superior a ella, es nada menos que su naturaleza sexual lo que el individuo-rey (más exactamente, el individuo-masa) pretende decidir. Lógica consecuencia cuando todo es decisión y nada más que decisión, cuando a ello se reduce el mundo líquido, delicuescente, en el que nada sustancial vertebra nada.

Todo es decisión y libertad, libertad y decisión..., van canturreando quienes, al mismo tiempo, se dedican a difundir e imponer en parvularios, colegios, universidades, libros, cines, canciones, televisiones... su visión del mundo —¡ellos sí tienen una!— en la que, no habiendo nada a que agarrarse, todo es rellenado con los peores constreñimientos: desde el fomento de la transexualidad que amputa órganos genitales, hasta el odio feminoide al varón blanco y heterosexual, pasando por el desprecio al conjunto de nuestra civilización, la cual pronto quedará disuelta entre las turbas encargadas de efectuar la Gran Sustitución.

Sin olvidar, por supuesto, el otro gran constreñimiento que impone el liberalismo: todo se puede pensar, todo se puede decir, todo está (jurídicamente) permitido; todo... salvo impugnar el imperio de la plutocracia y pretender que el mundo deje de alzarse sobre su clave de bóveda: sobre la obsesión por acaparar el vil metal. Y acapararlo inútilmente, sin ton ni son (hablo de las mastodónticas fortunas): sólo por el narcisista placer de acaparar por acaparar. E imponernos su fealdad.

© "IDEAS". La Gaceta