La muerte, fuente de vida

Morirás —recordémoslo, hoy que parece como si todos lo hubierais olvidado. Morirás tú, y morirán los tuyos, y llorarás, lloraremos todos desconsolados. ¿Cómo podría no mordernos el dolor cuando en el instante mismo de perecer lo perdemos todo?

Morirás, y se desgarrarán todos como cuando «la uña de la carne apartándose va», que decía El Cantar del Mío Cid. Y, sin embargo, ahí, exactamente ahí es donde empieza toda la grandeza… y toda la miseria de nuestra condición: en esa duplicidad que hace que la muerte a la que debemos maldecir es la misma a la que debemos celebrar.

Porque la muerte es fuente de vida; porque sin ella nada viviría, nada sería. Como tampoco habría verdad, esa luz que alumbra en medio de las tinieblas, si desvaneciéndose éstas, no pudiéramos por entre las sombras avanzar, buscar, tantear. Como tampoco habría belleza si, desvelado el misterio, desvanecido su puñetazo, dejara de sangrar la herida que, estremeciéndonos, nos vivifica.

Pero no temáis, nada de ello ocurrirá. Siempre habrá vida a la que el tiempo y su muerte vivificarán, siempre habrá misterios y sombras henchidos de belleza. La tierra y su barro, la tierra y su carne, la tierra y su muerte siempre se nos quedará pegada a los dedos. No alcanzaremos ni eternidad ni pureza, sino que nos sumiremos en algo incomparablemente mayor: danzaremos y avanzaremos por el aire salobre que cruzan quienes ansían y buscan, quienes se engrandecen sabiendo que nuestro destino está marcado por una luz tan incierta como embriagadora.

Aquella que reclamaba Hölderlin: «De oscura luz / dadme la copa perfumada».

[…]

«¡Ah! ¿Era eso la vida? ¡Venga! ¡Quiero más!»

Sí, es cierto, ¡qué difícil resulta que, pendiendo sobre uno la guadaña de la muerte, tenga uno que celebrarla como condición de vida!

Pendiendo sobre uno la guadaña de la muerte, tiene uno que celebrarla como condición de vida.

¡Qué difícil es también acoger con júbilo el misterio que fulgura en el corazón ardiente de las cosas! Nos gustaría tanto saberlo, conocerlo, estrujarlo todo… Por delicioso que sea su aroma, ¡qué difícil es embriagarse sorbiendo la oscura luz de la copa perfumada que nos brinda Hölderlin.

Nadie lo ha hecho nunca —salvo los poetas. Sólo en el arte estalla, tensa y jubilosa, la gran paradoja que está en la base de todo. En el arte, no en el mundo. Y aún menos en el nuestro, en ese mundo en el que, sin embargo, otra paradoja alcanza su paroxismo, si es cierto que entre los hedores de sus inmundicias cabe descubrir —decíamos— los fabulosos tesoros en busca de los cuales hemos partido.

El abrazo de contrarios… O lo que es lo mismo: ir dando tumbos entre luces y sombras, ir avanzando con el alma desollada por las mil miserias de una vida en la que se debe sin embargo avanzar con el arrojo de los indómitos y la intrepidez de los rebeldes que, junto con Nietzsche, exclamamos: «¡Ah! ¿Era eso la vida? ¡Venga! ¡Quiero más!».

[…]

Lo sagrado: la gran ausencia del hombre democrático

Lidiar con todo lo negativo que el destino nos brinda, afrontarlo con determinación: tal es el coraje que impide que miserias, incertidumbres y desafueros dominen y arrasen, ellos que siempre estarán ahí, ellos sin los cuales todo sería tan soso, tan plano, tan sabido y alcanzado de antemano.

Así es como, a través de luces y oscuridades, brilla el destino: el de quienes se aventuran en medio de lo incierto, el de quienes avanzan encajando en la cara la bofetada salubre del viento, paladeando el gusto acre de lo que nunca está ganado de antemano, el de quienes se lanzan sabiendo que no hay puerto seguro que los aguarde, pero sabiendo también que sólo lanzándose como si un puerto los aguardara, nadarán, navegarán, serán.

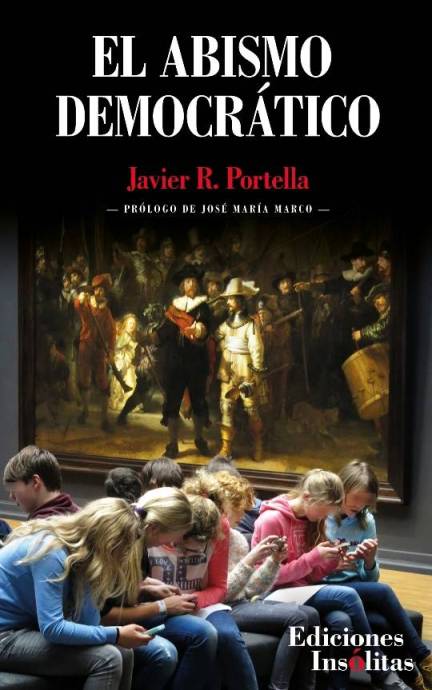

Es todo lo contrario lo que hacen los hombres de nuestro tiempo, esos peleles que huyen, pusilánimes, de los altos riscos de la vida. Como alma que lleva el diablo se apartan de cuanto huela a incertidumbre, aventura, grandeza. Corriendo en realidad riesgos enormes de los que ni cuenta se dan, cierran con doble llave los ojos ante la oscura y brillante luz que ilumina el gran teatro de la vida.

Ahora bien, ¿acaso los hombres de otros tiempos no cerraban también sus ojos? ¿Tal vez se lanzaban intrépidos al mar? ¿Abrazaban acaso el prodigio de un mundo al que ningún pilar sostiene? Por supuesto que no. Salvo los poetas, nadie ha bebido nunca la copa que Hölderlin nos tiende; nadie ha abrazado nunca el gran entrecruzamiento de luz y oscuridad, de presencia y ausencia, de vida y muerte.

Tampoco los hombres de otros tiempos lo abrazaban; pero había una diferencia fundamental: su sensibilidad por lo sagrado, su apertura a lo divino hacía que lo misterioso y prodigioso marcara todo su mundo. Lo marcaba, obviamente, de mil formas distintas, pero siempre, en todos los momentos, en cualquier época, dejaba su impronta: desde el comienzo de los tiempos hasta hoy, hasta nosotros.

He ahí la ruptura, la quiebra radical que introduce el hombre moderno —el hombre democrático.

[…]

La Semana Santa: esos restos que son esperanza

En la mayoría de España, pero sobre todo en Andalucía, de pronto ciertos días señalados del año ocurre el prodigio, y la calle, la vulgar vía de paso de cada día, se transfigura, vibra, revienta de emoción. Por su asfalto anodino y gris transita algo totalmente distinto: voces, músicas, luces, fastos…: los de una especie de templo, o los de un gigantesco teatro en el que actores y público, celebrantes y participantes tienden a confundirse. Y es entonces cuando las gentes de Andalucía se lanzan a la calle endomingadas y gozosas, revistiendo las ropas de las grandes ocasiones, que, entre bolas de naftalina y pliegues de almidón, aguardan en arcones y armarios la llegada del gran día.

Pero ¿es realmente gozo lo que brilla en los ojos de ese pueblo que inunda las calles desde el Domingo de Ramos al de Resurrección? Lo es, salvo que ese gozo es todo lo contrario de una placidez: anida en él la emoción de un sobrecogimiento y el destello de un ansia. Y así, entre dichas y ansias, va la gente en tales días. Unos, de pie en las aceras; otros, rompiendo filas, metiéndose en la convulsa bulla que atraviesa la procesión, mientras se alumbra en el rostro de todos la luz de un momento excepcional, ése en el que, entrecruzándose las miradas, todos parecen decirse: «Henos aquí de nuevo, como cada año; así somos y aquí estamos».

Quien aquí está es un pueblo, no un público. Y lo que aquí se celebra es un rito, no un espectáculo. Cosa insólita, como insólito es el lugar: ese asfalto del que han desaparecido unos coches que parecen ahora haber sido soñados en una lejana pesadilla; o esas fachadas cuyos rótulos y carteles, publicitando mil productos, se convierten en el más incongruente de los anacronismos. Todo ello es asombroso, pero aún lo es más lo que se juega en las siete jornadas de una semana a la que llaman santa queriendo decir sagrada: toda una antigua historia de Vírgenes y Cristos, de creencias y religión; algo que, fuera de tales días, ha dejado de impregnar tanto las calles de la ciudad como el espíritu de su gente.

¿Por qué esos días se echa a la calle todo un pueblo que ha dejado de estar marcado por lo sagrado? ¿Por qué todas esas gentes en cuyo corazón no late ni pasado ni tradición se apiñan en torno a algo que no hace sino rezumar memoria y tradición? ¿Por qué parecen como reconocerse y afirmarse todos al paso de sus imágenes?

Tal vez sea que esas imágenes son precisamente eso: imágenes, símbolos. Tal vez sea que a través de tales símbolos se manifiesta algo que va mucho más allá de lo que entendemos estrechamente por religión. Tal vez sea que tales imágenes nos dicen y tales símbolos significan que ni la vida ni los hombres son lo que hoy se pretende que sean: una ávida máquina de producir y consumir. Tal vez sea que sólo así, reconociendo la verdad honda de lo mítico, el alto lugar de lo imaginario, sea posible que lo sagrado anide de nuevo entre nosotros.

Tal vez sea, en fin, que aún queda, pese a todo, sitio para la esperanza.

¡Sé el primero en leerlo!

Libro en preventa

5% de descuento, máximo legal permitido

Envío gratuito en España

Comentarios