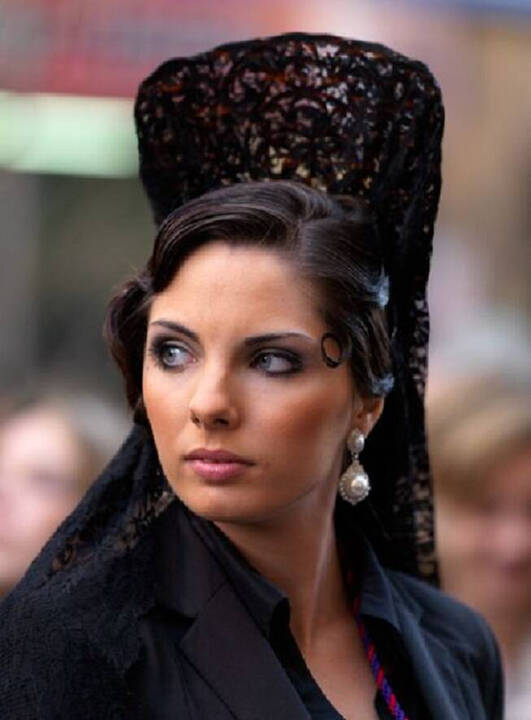

En la mayoría de España, pero sobre todo en Andalucía, de pronto ciertos días señalados del año ocurre el prodigio, y la calle, la vulgar vía de paso, se transfigura, vibra, revienta de emoción. Por su asfalto anodino y gris transita algo totalmente distinto: voces, músicas, luces, fastos…: los de una especie de templo, o los de un gigantesco teatro en el que actores y público, celebrantes y participantes tienden a confundirse. Ahí, cuando las gentes de Andalucía se lanzan a la calle endomingadas y gozosas, revistiendo las ropas de las grandes ocasiones: esas que, entre bolas de naftalina y pliegues de almidón, aguardan en arcones y armarios la llegada del gran día.

Pero ¿es realmente gozo lo que brilla en los ojos de ese pueblo que inunda las calles desde el Domingo de Ramos al de Resurrección? Lo es, salvo que ese gozo es todo lo contrario de una placidez: anida en él la emoción de un sobrecogimiento y el destello de un ansia. Y así, entre dichas y ansias, va la gente en tales días. Unos, de pie en las aceras; otros, rompiendo filas, metiéndose en la convulsa bulla que atraviesa la procesión, mientras se alumbra en el rostro de todos la luz de un momento excepcional, ese en el que, entrecruzándose las miradas, todos parecen decirse: «Henos aquí de nuevo, como cada año; así somos y aquí estamos».

Quien aquí está es un pueblo, no un público. Y lo que aquí se celebra es un rito, no un espectáculo. Cosa insólita, como insólito es el lugar: ese asfalto del que han desaparecido unos coches que parecen ahora haber sido soñados en una lejana pesadilla; o esas fachadas cuyos rótulos y carteles, publicitando mil productos, se convierten en el más incongruente de los anacronismos. Todo ello es asombroso, pero aún lo es más lo que se juega en las siete jornadas de una semana a la que se llama santa queriendo decir sagrada: toda una antigua historia de Vírgenes y Cristos, de creencias y religión; algo que, fuera de tales días, ha dejado de impregnar tanto las calles de la ciudad como el espíritu de su gente.

¿Por qué esos días se echa a la calle todo un pueblo cuyo mundo ha dejado de estar marcado por lo sagrado? ¿Por qué todas esas gentes en cuya vida no late ni pasado ni tradición se apiñan en torno a algo que no hace sino rezumar memoria y tradición? ¿Por qué parecen como reconocerse y afirmarse todos al paso de sus imágenes?

Tal vez sea que esas imágenes son precisamente eso: imágenes, símbolos. Tal vez sea que a través de tales símbolos se manifiesta algo que va mucho más allá de lo que entendemos estrechamente por religión. Tal vez sea que tales imágenes nos dicen y tales símbolos significan que ni la vida ni los hombres son lo que hoy se pretende que sean: una ávida máquina de producir y consumir.

Tal vez sea que sólo así, reconociendo la verdad honda de lo mítico, el alto lugar de lo imaginario, sea posible que lo sagrado anide de nuevo entre nosotros.

Tal vez sea, en fin, que aún queda, pese a todo, sitio para la esperanza.

Comentarios