¿Qué sentido tiene, dirán algunos, remover aguas tan viejas como éstas? Aguas de hace mil quinientos años y que fueron, es cierto, históricamente determinantes, pero ya no lo son. Sólo son aguas pútridas, hediondas; y precisamente por ello, porque su hediondez ha sido tapada y perfumada durante siglos, la historiadora británica Catherine Nixey se dedica a removerlas en su reciente libro La edad de la penumbra. Cómo el cristianismo destruyó el mundo clásico.[1]

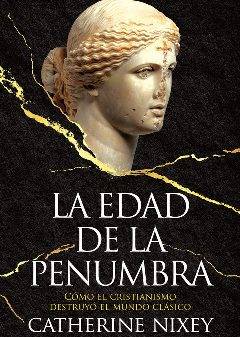

Flota entre tales aguas la muerte: la de “la mayor destrucción de arte y cultura de la historia de la humanidad”, afirma Catherine Nixey basándose en una abrumadora plétora de datos. Tuvo lugar tal destrucción entre el Edicto de Milán (313 d.C.) y los dos siglos siguientes. Acarreó, entre otras cosas, la pérdida —precisa la historiadora— del “90% de la literatura griega y del 99% de la latina”; una hecatombe para constatar la cual basta contemplar la Afrodita que, con su nariz rota, sus ojos arrancados y la cruz mancillándole la frente, figura en la portada del libro. También cabe constatar tal hecatombe con sólo acercarnos, roto de dolor el corazón, pero extasiado por tanta belleza como aún queda, a cualquiera de los cientos de ruinas de lo que fueron gloriosos templos, palacios, foros, ágoras…

No, semejante destrucción no fue obra del tiempo, o sólo en muy pequeña parte. Quien demolió toda aquella belleza no fue ese mismo tiempo que ha dejado afortunadamente indemnes la casi totalidad de las edificaciones ulteriores. Quienes se dedicaron a infligir cruces en la frente de Afrodita tampoco fueron los bárbaros que invadieron el imperio.

Fueron otros. Los mismos que, abandonando tiempo después los desiertos, ascetismos y laceraciones del cristianismo primitivo, recuperarían, es cierto, los restos no demolidos del pasado, alzarían templos y desplegarían cultos llenos de belleza y sensualidad —algo que nunca hicieron los actuales destructores de Palmira, víctima ayer del cristianismo y víctima hoy del islam. Se salvó así Europa al tiempo que se dibujaba un doble y contradictorio rostro: el que ha caracterizado durante toda su existencia a la religión que, perviviendo hoy en la sola conciencia de los creyentes, ha dejado de latir en el corazón vivo del mundo.

Si ello es así, ¿para qué remover aguas tan viejas? Por legítimo que sea denunciar aquellas brutalidades de hace siglos, ¿para qué zaherir con su recuerdo a nuestros amigos cristianos, ellos que ya son suficientemente atacados por el enemigo común, el de “¡Arderéis como en el treinta y seis!”, “¡Saca tu rosario de mis ovarios!”, etcétera? Un enemigo común que, más allá de la dicotomía izquierda-derecha, no es otro, en realidad, que la desacralización nihilista del mundo, esa plaga que afecta por igual a las denominadas “derechas” y a las llamadas “izquierdas”.

Semejante desacralización —o lo que es lo mismo: semejante desvanecimiento del aliento maravilloso y misterioso que conduce al mundo— va mucho más allá, por supuesto, del ámbito de lo religioso, pero le concierne obviamente también. ¿Qué sentido tiene entonces emprenderla de pronto con la religión?

No tiene ningún sentido, por supuesto. Y es por ello por lo que nadie aquí está atacando la religión. Todo lo contrario. “Sólo un dios puede salvarnos”, dejó enigmáticamente escrito Heidegger. Sólo si lo divino renace de algún modo en el mundo, podrá un día palpitar el aliento de lo que, escapando a nuestra razón e imponiéndose a nuestra determinación, denominamos lo sagrado.

Si renace de algún modo lo divino…

¿De qué modo puede renacer? He ahí la cuestión. Una cuestión tan inmensa que no queda más remedio que dejarla abierta, siendo imposible abordar en un artículo lo que es empresa de, como mínimo, un libro.[2] Una sola cosa, sin embargo, está clara. Si algo parecido a un dios puede salvarnos, difícilmente podrá ser éste el de la religión que, más allá de la destrucción de imágenes y templos, implantó dos cosas que resultarían aún mucho más destructoras. Son ellas las que impiden, por lo que al ámbito religioso se refiere, que resuene hoy cualquier eco de lo sagrado. Estas dos cosas son: por un lado, la intromisión del control divino —con su culpa y su pecado— en el alma y la carne de los mortales; por otro lado, la sed de lo Absoluto, Unívoco y Eterno.

De semejante sed la Iglesia contemporánea parece haberse desprendido en parte. Debería saludarse con júbilo semejante desprendimiento si no fuera que el precio pagado ha sido más que ingente: incalculable. Abriéndose a la indeterminación que, para bien y para mal, caracteriza al mundo moderno, la Iglesia se ha sometido a lo peor del mismo. Destruyendo la grandeza de sus antiguos ritos y cultos, ha implantado la vulgaridad y la fealdad ahí donde reinaban la grandeza y la belleza. Lejos de imprimir aliento sagrado al mundo, la Iglesia no ha hecho otra cosa que desacralizarse a sí misma.

Giremos la vista atrás, observemos a nuestros antiguos dioses (han seguido vivos, por lo demás, en el arte y la literatura desde el siglo XV hasta bien entrado el XIX). Observemos lo que nos enseñan esos dioses que, siglos antes de que el Concilio Vaticano II descubriera el ecumenismo, ya acogían la pluralidad de cultos y divinidades. Lo cual significa: ya conocían toda la carga de indeterminación —de relativismo, si se prefiere— que ello implica. Aceptaban, en efecto, coexistir con dioses venidos de fuera. Entre ellos también habría habido sitio para aquel nuevo Dios procedente de Judea si, dejando el cristianismo de tomarse por la religión del único Dios verdadero, no hubiese pretendido acabar con todos los demás. O lo que es lo mismo: si su objetivo no hubiese sido acabar —y efectivamente se acabó— con el orden espiritual, y por tanto político y social, que vertebraba a Roma.

Observemos a aquellos dioses que tampoco se entrometían ni en el alma ni en el lecho de los mortales, y retengamos lo más esencial. Sí, es perfectamente posible conjuntar dos cosas aparentemente opuestas: el pálpito engrandecedor y sobrecogedor de lo sagrado, y esa otra cosa que, indeterminada e indeterminable, marca el destino de los hombres y recibe el nombre de libertad.

No sólo es posible conjuntar ambas cosas: hacerlo es condición ineludible para que un día puedan afirmarse ambas con todo el arraigo y todo el poderío del que hoy carecen.