Orwell no ideó un mundo terrorífico. Ya existía en la Unión Soviética, dirigida con puño de acero por Stalin, y se reproduciría como una pesadilla interminable en los países que cayeron bajo influencia de la URSS después de la Segunda Guerra Mundial. El valor de ‘1984’ es haber penetrado en el fondo, la esencial naturaleza de dominación psicológica sobre la que fundamenta su poder el Gran Hermano. Lo horrendo de ‘1984’ no es el temor constante a la vigilancia y la delación, la represión, las torturas y la evaporación de los disidentes (aun cuando su descreencia del sistema fuese mínima, irrelevante e incluso ingenua). Lo espantoso de ese mundo descrito por Orwell es la claudicación del espíritu, la eutanasia mental que supone adherirse al sistema para librarse de sus horrores. El final de la novela es un puro escalofrío: “… él amaba al Gran Hermano”. Ese es el mal perfecto de todas las dictaduras perfectas: conseguir no sólo aplastar la disidencia sino concitar la complicidad del conjunto de la población, arrebatar el espíritu, el alma de los pueblos y los individuos, y convertirlos en míseros engranajes de un sistema que funciona porque todos sus componentes funcionan, desde el más insignificante al más poderoso.

Tanto el mundo orwelliano como su referente real stalinista, así como nuestra contemporaneidad, muestran elementos comunes de hostigamiento, dominación y sumisión de los individuos ante las estructuras incontestables del sistema, tanto las de carácter coercitivo como ideológico. El método para alcanzar ese consenso social acrítico, el acuerdo de las masas en ser expoliadas de su trascendencia espiritual a cambio de la frágil estabilidad cotidiana, se fundamenta siempre en los mismos resortes: creación de un ideario colectivo disparatado que responde a los intereses estratégicos del lo establecido; desautorización (cuando no criminalización) de quienes disienten de dicho ideario; manipulación de la conciencia de las masas mediante el control de los medios de comunicación, tanto en lo que concierne a la información como a la propaganda sobre el supuesto bien común; aniquilamiento de la capacidad individual de oposición al discurso dominante; reescritura de la Historia conforme a un relato que se acomode a la ideología oficial.

De todo lo anterior hemos tenido sobradas muestras e inquietantes ejemplos en España, durante los últimos años. Desde los poderes del Estado se ha alimentado la hegemonía, obligatoriedad del pensamiento único, el cual, en nuestro entorno, se sostiene sobre los postulados del denominado “buenismo”, la doctrina de la llamada “izquierda angélica” y lo “políticamente correcto”. Denunciar ahora la clamorosa entrega de los medios de comunicación a los intereses partidistas (cada cual en su trinchera), y al sistema en general (en el fondo y en la práctica no hay diferencias esenciales entre las sedicentes posiciones de “izquierda” y “derecha”), sería tan inútil como reiterativo. La prensa, TV y demás medios, incluido Internet, son herramientas incansables de adocenamiento y adoctrinamiento, el referente ideológico inmediato que necesitan las masas desprovistas de identidad y criterio para reconocerse “buenos ciudadanos”. Sobre la reescritura de la Historia, entre la absurdidad de la Ley de Memoria Histórica y las fechorías doctrinarias de los nacionalismos que se perpetran en las escuelas, tenemos bastante muestra.

Hay diferencias, sin embargo, entre el stalinismo, el horror aplastante que imaginó Orwell y nuestra inmediata fenomenología social. La Unión Soviética era un país dirigido por el PCUS, autoproclamado “vanguardia del proletariado”, en tanto las sociedades occidentales contemporáneas se encuentran gobernadas y moralmente dirigidas por la pequeña burguesía, quien cumple perfectamente su función de elemento amortiguador entre las contradicciones y conflictos inherentes al modo de producción capitalista. La burguesía financiera/especulativa ha suplantado el papel dirigente de la burguesía productiva, de tal manera que los intereses de aquella pueden ser fielmente representados por la pequeña burguesía (urbana sobre todo), bajo la pretensión candorosa y bastante mojigata de que es posible construir “un mundo mejor” sobre el acuerdo en principios democráticos, solidarios y bienintencionados. El sueño pequeño burgués de una sociedad cuasiperfecta se fundamenta en la caritativa presunción de que es posible una economía capitalista como motor económico, por tanto básico, de una sociedad que no padezca los inconvenientes del capitalismo (desempleo, precariedad laboral, pobreza, injusticia distributiva…); todo ello dirigido y gestionado por políticos “honestos” y bendecidos por una ejemplar sensibilidad social. En suma: una patraña agradable para mentes dóciles y conciencias aletargadas en el limbo progre-cristianoide donde habitan la mayoría de nuestros conciudadanos.

El proletariado es (más bien era) una clase social con unos intereses históricos objetivos y concretos, al igual que la burguesía. Por tanto, su compendio doctrinal se expresaba en “ideologías fuertes”, cosmovisiones totalizadoras que implicaban alternativas estratégicas y tácticas orientadas a la toma del poder y la transformación radical de la sociedad, lo que equivaldría a una inversión absoluta del sentido de la Historia. Por el contrario, la pequeña burguesía es una excrecencia social desubicada, sin un referente estable en los vaivenes coyunturales de la lucha de clases, sin “ideología propia” por así decirlo. De tal forma, el cuerpo teórico del pensamiento único (la forma de dominación más eficaz ideada por el sistema a lo largo de los siglos), es un largo, tedioso, a menudo aberrante inventario de buenas intenciones obligatorias, así como de comportamientos reprobables que están prohibidos o deberían estarlo. El ‘1984’ actual, paradójicamente, no hunde sus raíces teóricas en una visión del mundo “fuerte”, radical y asentada tanto en la hegemonía ideológica como en el poder que nace “de la boca del fusil”; el occidente contemporáneo se encuentra dominado y se muestra sumiso a una ficción lábil, esquematizante por lo pueril, a menudo ridícula y tenaz como suelen mostrarse obstinados los pazguatos de este mundo, empeñados en sostener ideas descabelladamente candorosas que consideran brillantes “valores propios”. No cabe discusión con este pensamiento único porque debatir con los necios es tarea vana. No cabe oposición eficiente porque los mismos necios y sus gestores estratégicos se muestran admirablemente hábiles para imponer la “muerte civil” a quien manifieste disidencia.

La simpleza y la fealdad, la histeria feminoide de los pequeño burgueses horrorizados por las fechorías del capitalismo, la ideología grosera de las masas embrutecidas y sus agentes propagandísticos, en alianza ultimista con un sistema que condena a la explotación y extinción de su conciencia a millones de ciudadanos, constituyen el moderno ‘1984’.

Contra ello, no cabe más posición crítica que la enunciada a mediados del siglo XX por un venerable teórico, pedagogo argentino: “Al viejo mundo no se le discute: se le combate”. Cómo hacerlo es parte de otra asignatura, por así decirlo, que va mucho más allá de las pretensiones de este breve artículo.

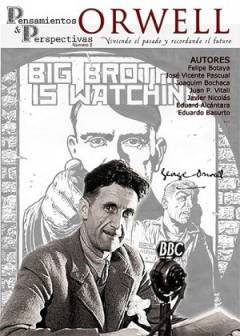

"1984" revisitado (otra vez y las que hagan falta)

Orwell no ideó un mundo terrorífico. Ya existía en la Unión Soviética, dirigida con puño de acero por Stalin, y se reproduciría como una pesadilla interminable en los países que cayeron bajo influencia de la URSS después de la Segunda Guerra Mundial. El valor de ´1984´ es haber penetrado en el fondo, la esencial naturaleza de dominación psicológica sobre la que fundamenta su poder el Gran Hermano.

Todos los artículos de El Manifiesto se pueden reproducir libremente siempre que se indique su procedencia.

¿Te ha gustado el artículo?

Su publicación ha sido posible gracias a la contribución generosa de nuestros lectores. Súmate también a ellos. ¡Une tu voz a El Manifiesto! Tu contribución, por mínima que sea, dará alas a la libertad.

Quiero colaborarOtros artículos de José Vicente Pascual

- Mientras usted hacía pan casero…

- 12 de octubre

- El feudalismo es el nuevo progresismo

- Socialismo o barbarie, valga la redundancia

- El negocio y las víctimas

- Contra el olvido

- Vox solo

- Historia de un bulo

- Majestad, un gesto

- El gran bulo

- Morirán matando

- La Yoli

- Bergoñismo

- No me escribas tanto

- El ramito de violetas