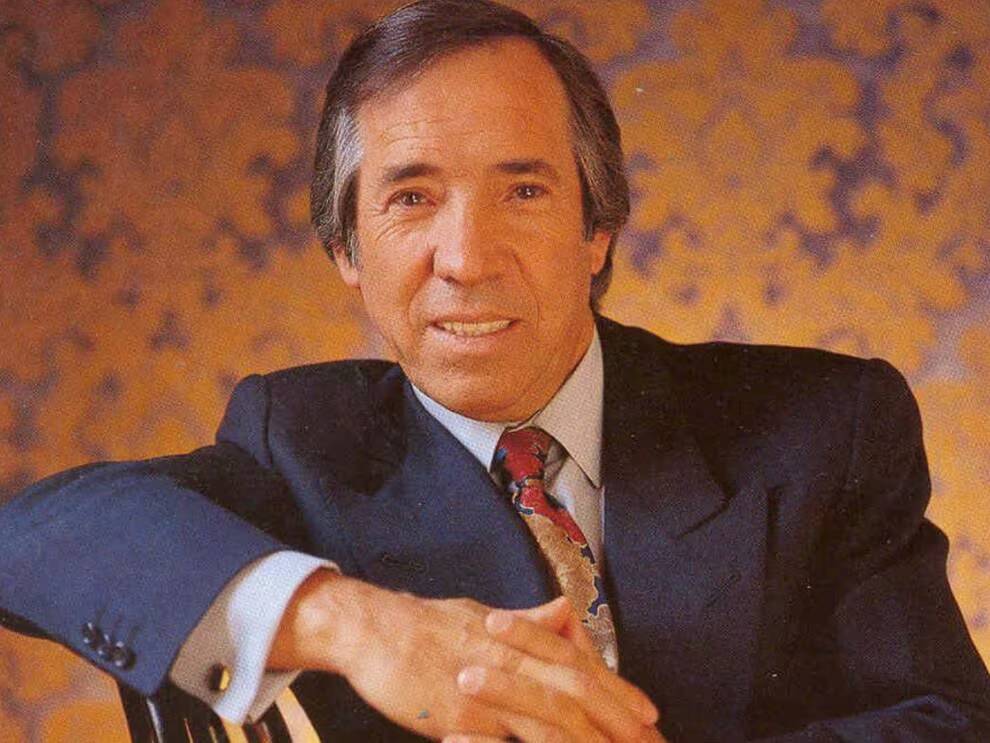

Qué razón tenía José Luis Cantero, popularmente conocido como El Fary, cuando decía que las mujeres detestan al hombre blandengue. Diagnóstico imperfecto, sin embargo, pues erraba al señalar las características del blandengue: “Ese hombre cargando con la bolsa de la compra, con el carrito del niño…”. Eso decía y se equivocaba. No conviene confundir al hombre-burro de carga —categoría a la que gustosamente pertenezco— con el buey-niñera, paradigma del gremio estabulado en los corrales de la nueva masculinidad. Lo sentenció, muy bien sentenciado, la gran Anne Ridou en su maravillosa interpretación de Helen Huppert en Días sin cielo, cuando reprocha a su hija recién divorciada: “Os pasáis la vida quejándoos de que es imposible encontrar al hombre ideal, pero, querida, ¿cómo vais a dar con el hombre ideal si, para empezar, lo habéis castrado?”.

Tal cual, para la charocracia hegemónica, el ideario woke y los feligreses y feligresas de la Bondad Universal, el hombre ideal es amiga, criada y nurse, solamente dotado de atributos sexuales cuando lo demande la interesada y según y cómo, a su estilo por así decirlo. No exagero. No es que mi experiencia en asuntos sentimentales y de pareja sea extraordinaria —sólo me he casado tres veces—, pero la vida y sus giros me han dado oportunidad de conocer a alguna que otra empeñada en que fuese su amiga del alma, cosa imposible tal como demuestra Elena Burke en su inmortal bolero: “Si fuera tu amiga no te amara tanto”; o no te deseara tanto, que para el caso viene a ser lo mismo porque este artículo no trata de amor sino de sexo, del sexo masculino y del sexo femenino y de ninguno más. Soy así de antiguo.

Hay sin embargo una categoría impostora de hombres blandengues que en el fondo no son blandengues sino condescendientes, los que con tal de arrimarse mantienen el discurso y siguen la corriente a toda costa, tipos aviesos que viven en perpetuo estado de simulación, en apariencia encantadores, comprensivos, solidarios hasta donde haga falta, hasta el llanto si fuera preciso —unas lágrimas masculinas a tiempo ablandan mucho el roqueño corazón feminista—; por supuesto, se embarcarán en todas las causas sensibles que vayan surgiendo en su triste caminar por el mundo pasteloso en que habitan, los veremos en tercera fila en las manifestaciones del SíxSí contra los jueces machistas que no han querido entender la ley Montera, tras las compactas hileras de sobacos morados, clamando contra Dani Alves y excusando en sus redes sociales las violaciones grupales llevadas a cabo por inmigrantes porque la culpa de esas desgracias la tenemos nosotros, que no hemos sido capaces de integrar a aquellos buenos salvajes desencaminados. Los veremos defender con histeria la discriminación “positiva” (¿?) en favor de las mujeres, la desigualdad ante la ley en materia tan delicada como la presunción de inocencia, también de veracidad en cualquier denuncia o testimonio, y por supuesto los veremos llevando a los niños de la mano al orgullo gay, repitiendo con fervor la tontuna aquella de que el orgullo gay no afecta sólo a los homosexuales sino a todos los “colectivos”; o sea: orgullo a secas y ahí me las den todas. En el colmo de su insidia, son capaces de emocionarse con las canciones de Rozalén. En fin, no sigo: se trata de individuos que arteramente han apostado por fingir una empatía imposible hacia un sistema de valores descabellado, sin fondo ni coherencia, todo con el propósito estratégico de yacer de vez en cuando con la hembra de sus fervores. En el pecado llevan la penitencia.

En el pecado llevan la penitencia porque, como ya advertía el insigne Fary, la mujer, aparte de despreciar al hombre blandengue, se burla de él; y la burla suele ser muy dolorosa, ejecutada con esa crueldad lacerante que sólo ellas son capaces de abanicar sin despeinarse. Hace años conocí un caso estremecedor, un poeta adscrito a la cofradía blandengue con una novia que lo adoraba, lo quería como sólo en la vida se quiere una vez, atendía a su palabra con la devoción de una santa en arrebato místico, y cada vez que le apetecía sexo iba en busca de los repartidores de butano del barrio, quienes le daban mejores prestaciones. Quizás piensen ustedes, sufridos lectores, que este caso tan extremo acabaría en aparatosa ruptura, pero no: al día de hoy, viejos y cansados de la vida él y ella, continúan caminando tomados de la mano, persiste él en sus peroraciones literarias y ella en la piadosa atención al verbo blandengue, como quien comulga; a ella se le van los ojos hacia los butaneros, como siempre, y a él, sospecho, se le empiezan a ir tras el halo juvenil y vitalista de los muchachos que salen del instituto. La vida y eso mismo: la vida, que es implacable.

Resumiendo, el hombre blandengue no es el que asume su responsabilidad en el navego de una pareja, un hogar y un domicilio, esas tareas de fregado de platos y cambio de pañales que corresponden por igual a todos los que viven bajo el mismo techo y figuran como progenitores en el libro de familia; no es eso. El hombre blandengue es aquel que ha renunciado a su dignidad personal —masculina sin duda— a cambio del incierto beneficio de sentirse amado por una mujer que en el fondo —y a veces en las formas— lo desprecia.

Lo malo de este negocio no es que haya hombres tan deplorables. Lo malo de verdad es que haya mujeres —muchas— convencidas de que ese tipo de persona es el ideal masculino, el hombre perfecto para una vida perfecta: el gran eunuco civilizado contemporáneo.

Pues con su pan se lo coman.

© Posmodernia

EL FARY Y EL HOMBRE BLANDENGUE