Si el lector toma en serio la recomendación de realizar un crucero con la finalidad de desconectarse del asedio cotidiano y aislarse en el inmensidad de los mares, puede llevarse una decepción y llegar al entendimiento de que la inversión efectuada en el periplo era innecesaria para proporcionarle la satisfacción que hubiera tenido de tomar la escondida senda por donde han ido los pocos sabios en el mundo han sido. ¿Les suena? Pues bien, insinuábamos líneas arriba que cuando uno cruza la pasarela de acceso a un barco en pos de un oasis de tranquilidad, ¡decepción!, a partir de ahí todo está programado.

Josep Plá, por ejemplo, experto en huidas del hervidero humano para buscar en una masía en el Ampurdán, al amparo del soplo de la tramontana, un remanso de paz, sentía predilección por viajar en barcos petroleros como recurso infalible para huir de las manadas de turistas, auténticos especialistas en visitar lugares y sólo captar nimiedades

Para viajar a cualquier parte, y hacerlo cumpliendo los requisitos para lograr la obra bien hecha, es aconsejable un cierto grado de conocimiento previo del lugar a visitar, sea para encontrarse con Italia de la mano de Goethe, que después de su viaje por las tierras trasalpinas cambió su desequilibrada estética romántica por el equilibrio clásico, que le llevaría a afirmar «ahora comprendo el sentido del mármol»; los mares del Sur guiados por Stevenson; la Alcarria incitado por Cela; Castilla acompañando a Dionisio Ridruejo, sin olvidarse, ¡lapsus!, de Homero. En otro tipo de viajes son recomendables: el recorrido de Claudio Magris sobre las turbias aguas del Danubio, o el periplo de Francisco Sosa Wagner en que nos ilustra acerca del Estado fragmentado, madre del descalabro sangriento de la mitteleuropa.

Sin embargo, en esos cruceros pueden ocurrir sucesos suficientes para justificar el afán aventurero que nos mueve a entregarnos a singladuras con mérito para figurar entre los hechos trascendentales de la humanidad. Tal es el caso que referiré. Al tercer día de navegación, mientras se disponía el barco a abandonar el mar del Norte, como resultado prodigioso de mis conocimientos adquiridos en aquel abominable bachillerato fascista, que incluía siete años de latín y tres de griego, ¡habrase visto!, recordé cinco nombres: Kattegat, Scagerrat, Sund, Gran Belt y Pequeño Belt. Tales son los estrechos a través de los cuales se accede al Báltico en ámbar abundoso. En aquel bachillerato que don Pedro Sáinz Rodríguez impuso, llamado plan 38, la Dictadura ordenaba el uso de la memoria como elemento de aprendizaje, circunstancia que permitía a estudiantes de escasa relevancia, cual es mi caso, que supiéramos de carrerilla y por orden alfabético, los pueblos cabeza de partido judicial de todas las provincias españolas. Y, por supuesto, que el río Ebro nacía y nace en Fontibre, próximo a Reinosa en la provincia de Santander, y desemboca tras remojar tierras de Cantabria, Castilla, Rioja, Aragón y Cataluña, en el Mediterráneo, el Mare Nostrum que por obra de navegantes iberos parió siete mares océanos. No como secundum scripturas de las taifas, el Ebro nace, por generación espontánea, en un remoto lugar de la frontera catalana con España.

Mientras navegábamos por la zona de los estrechos, los pasajeros dábamos cuenta de una más que aceptable cena italiana. En una mesa contigua a la mía, un pasajero de inconfundible bonomía reflejada en el rostro, por efecto de alguna copa de más, en un alarde de hombre de mundo, se entregaba con voz campanuda casi al borde del éxtasis, a entonar una canción que delataba su condición de barcelonés: baixan de la font del gat. Su aspecto evidenciaba la condición del hombre que no ha llegado nunca tarde a casa, como no fuera motivado por la obligada cola en la calle Petrichol para comprar el tortell del postre de los domingos.

Las noches blancas en el Báltico alcanzan su punto culminante en los días cercanos al solsticio de verano, que coincidieron con el crucero. Inducía al abandono del camarote para contemplar desde la cubierta el hermoso fenómeno boreal. La tentación es invencible y me decidí a vagar por las dependencias del barco hasta que llegué a una biblioteca sino abundante en libros, si lo suficientemente dotada para matar horas de forzada ociosidad. Sorpresivamente me encontré con un ejemplar, escrito en catalán, idioma que conozco y con el que me deleito, que hacía referencia a algunos aspectos sociológicos de la España de los cuarenta. Según los autores del libro el Real Colegio de las Escuelas Pías de Sarriá, ¡toma ya!, era el predilecto de la alta burguesía barcelonesa. Para mi asombro me vi elevado de rango social porque yo soy hijo de una familia de la pequeña burguesía de la provincia de Alicante, y el colegio en que me metió mi padre era ese con el pomposo nombre que acabo de mencionar.

No debieran pertenecer los alumnos a tal alta burguesía, o el estado de esa clase social era de una notoria precariedad material. Lo digo porque por mi condición de niño de pueblo trasladado a Barcelona, todas las semanas recibía de mi familia, por recadero, unas hogazas de pan blanco, amasado en casa y llevado a horno de leña. Pues bien, recuerdo que un día, en el transcurso del recreo de la mañana fui rodeado por compañeros de clase que me increpaban por mi impúdica exhibición de pan blanco y me llamaban estraperlista. Si tal era el estrépito con que se expresaban los imberbes representantes de la alta burguesía ante el pan blanco, deduzca el lector cual sería el estado de carencia de los de abajo.

En el punto más lejano del crucero, al fin, llegamos a San Petersburgo, llamada Leningrado desde la Revolución Soviética hasta su derrumbe. La primera impresión, deducible del estado de abandono del muelle, fue de asombro. Las aguas en las que atracó el barco eran un auténtico lodazal. En la antigua ciudad imperial que me encontré era perceptible el nuevo materialismo ruso degradado, sustitutivo del precedente sostenido por el terror, pero con una diferencia: mientras que en la era soviética la Venecia del Báltico fue mantenida con decoro, ahora el estado de abandono movía a conmiseración. La caída del régimen soviético había sido recibida con aplauso y admiración, como una bocanada de aire fresco que venía a aliviar la pesadez de un sistema que funcionaba por inercia. Sin embargo, lo que ha seguido ha incorporado los defectos del mundo occidental sin hacerse eco de sus virtudes. La nueva sociedad rusa está presa de las vaciedades que ofrece una televisión basura, una juventud sin más horizonte que el acceso al consumo de bienes, amarillismo periodístico, con notables excepciones reprimidas por procedimientos del más puro estalinismo, pornografía, telenovelas que podrían competir con la oferta rosa que contamina el ambiente de la España actual. Se ha pasado, sin solución de continuidad, del Partido Comunista al Partido Consumista.

Es notable la diferencia entre la Unión Soviética y la República Popular China. La primera se desmoronó como un castillo de naipes y una sociedad sin iniciativa, habituada a la rigidez intervencionista del Estado omnipotente, se encontró inerme, incapaz de asumir responsabilidades y tomar las decisiones que requería el tránsito de una férrea planificación a un horizonte de libertad. Esta inexperiencia de un colectivo adormecido por el soporífero socialista fue la causa de la súbita aparición de las mafias rusas inescrupulosas que sustituyeron en buena parte al Estado derrumbado.

En China, en cambio, el tránsito a una sociedad abierta, con un largo camino a recorrer, se está produciendo sin prescindir de la rigidez política impuesta por el Partido Comunista a la vez que una apertura económica que está permitiendo la irrupción de élites perfectamente adaptadas a los nuevos tiempos.

Entre las agradables sorpresas que llaman la atención del viajero español o de habla española por aquellas tierras, es de destacar la calidad con que se expresan las guías turísticas. Olga, la que atendió a mi grupo se expresaba con una construcción sintáctica, una riqueza de léxico y una pronunciación perfecta, que me incitó a preguntarle en qué parte de España había aprendido el idioma. Su respuesta fue tajante: «No he estado nunca en España. Lo aprendí aquí, en Leningrado.» Observe el lector que dijo Leningrado, no San Petersburgo, porque resulta evidente que Olga, además de bonita, era roja.

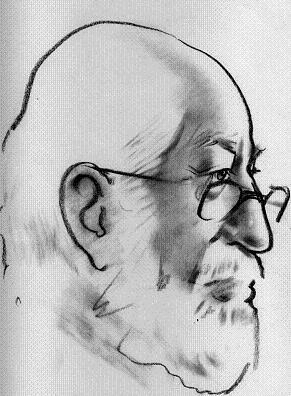

Y como colofón del viaje. A punto de abordar el autobús que nos llevaría desde la ciudad hasta el barco, observé que alguien me hacía señas agitando un papel en sus manos. Se trataba de un dibujo al carbón que acaso en un minuto había elaborado un verdadero artista callejero. Si el director de EL MANIFIESTO lo permite, incluyo el dibujo, un auténtico logro de un artista para mí anónimo. Empujado por la presión para ascender por los escalones del autobús, metí la mano en el bolsillo y premié a mi retratista con lo que salió: 5 euros. Me avergoncé por la racanería de retribuir la obra con tal vil precio.

Concluyendo estas líneas me llega la noticia de la muerte de mi hermano Rafael, compañero en el viaje por el Báltico. En la misa de corpore insepulto, celebrada en San Juan de Alicante, se le tributó un homenaje musical, a quien, por cierto, fue en vida un asiduo oyente de música clásica. El repertorio comprendía el Ave María de Schubert, el andante de la séptima de Beethoven y el Concierto de Aranjuez. De haber estado presente, yo habría sugerido para acompañar su marcha Paquito el chocolatero, porque Gustavo Pascual, autor del memorable pasodoble, era amigo del padre de Rafael y mío, como también lo era Paquito, personaje de carne y hueso de mi pueblo, Cocentaina.