Hace un par de años, en mi última visita al museo del Louvre, padecí una de las peores mañanas de domingo que recuerdo. Entendámonos: malas mañanas de lunes y martes, y no digamos jueves, las he tenido desde pequeño y en cantidad sobrada. Pero mira que es difícil joderle a uno con J de jueves una buena mañana de domingo. Primavera (casi verano), París, el Louvre...: la formula no podía fallar, al menos eso pensaba. Falló con estrépito. Verán, yo les cuento:

Hace un par de años, en mi última visita al museo del Louvre, padecí una de las peores mañanas de domingo que recuerdo. Entendámonos: malas mañanas de lunes y martes, y no digamos jueves, las he tenido desde pequeño y en cantidad sobrada. Pero mira que es difícil joderle a uno con J de jueves una buena mañana de domingo. Primavera (casi verano), París, el Louvre...: la formula no podía fallar, al menos eso pensaba. Falló con estrépito. Verán, yo les cuento:

Cateto de mí, ignoraba que siendo gratuita los domingos la entrada al célebre museo, iba a encontrarlo abarrotado de masas asiáticas, gente casi tan decidida como yo a eludir el portazgo museístico, aunque mucho mejor pertrechada con el utillaje obligatorio para turistas molestos (perdón por la redundancia): cámaras fotográficas, filmadoras de vídeo, mochilas, gorras y gorros, móviles chillones, bebés llorones... Lo de siempre más o menos. Lo que no resultó habitual fue aquella avalancha del Extremo Oriente. No me refiero, lo habrán adivinado ya, al típico y desde cierto punto de vista entrañable grupo de turistas japoneses, siempre tan educados, tan silenciosos y respetuosos con el entorno que visitan. Ni hablar. Aquello era Wollybood en trashumancia, la China opulenta de los nuevos millonarios repantigada en los tresillos del Louvre, los hindúes grabándolo todo sin ver nada (ni falta que les hacía), y pálidos coreanos rascándose la entrepierna, tumbados y sudorosos bajo La libertad guiando al pueblo. Por miles irrumpían en un recinto que para mí siempre fue sagrado, ejecutando la pintoresca invasión con una indiferencia absoluta, como aburridos, cansados de tanto recorrer pasillos y salas sin mirar nada ni entender nada de lo que no tenían tiempo de ver. Al final, todos iban a confluir en la sala de La Gioconda, donde está prohibido hacer fotos, pero no se controlan las aglomeraciones, hordas armadas con el Galaxi y el iPhone que lanzan el último bostezo tras comprobar que la sonrisa eterna de la joven Gioconda no les aporta una mínima emoción ni los resarce del dolor de pies. A la salida de esta parte del museo, muy oportunamente, la dirección del Louvre ha colocado una réplica del cuadro, para que los caminantes con alma virtual puedan fotografiarse y whastapear a sus conocidos el testimonio gráfico: estuvieron en el escenario donde se desarrollan hechos fundamentales de la película basada en la novela de Dan Brown. Aunque tampoco era de extrañar aquella apetencia insensata, porque la mismísima dirección del museo (créanlo, por horrendo que parezca), por esas fechas había convertido la gran sala de entrada al Louvre en una exposición monotemática sobre El código Da Vinci. No sé si se mantendrá el despropósito, pero el mal que fue hecho quedará para siempre en la crónica pringosa del envilecimiento y decadencia de la cultura europea.

Bien, vamos avanzando. Me he largado esta introducción, a modo de relato atribulado de una amarga experiencia personal, para que seguidamente entiendan ustedes la gratitud (aunque no alegría, lógicamente, sino más bien “empatía”), con que leí los primeros capítulos de El escritor que mató a Hitler, novela de Javier Ruiz Portella que llegó a mis manos, en forma de manuscrito, al año y medio aproximadamente de aquel domingo negro, por desgracia ya nunca olvidado. En dichos capítulos, el autor desarrolla con firmeza y sin ninguna misericordia una conjetura no del todo disparatada: la construcción de un “París B”, parque de atracciones para turistas ignaros y satisfechos en su inopia festiva, en tanto el verdadero París se consume en el abandono, la mortal grisura de una ciudad sin objeto que se cae a pedazos y de unos habitantes sin más futuro que trabajar, consumir y morir, testigos impávidos de cómo el mundo se pudre y desvanece a su alrededor. O sea, una premonición plausible de lo que puede ser Europa dentro de... Iba a escribir “unos años”. Me lo pienso mejor y rehago la frase: Una premonición a corto plazo del horror en que se está convirtiendo Europa. París es el síntoma más vistoso, seguramente porque junto con Berlín y Viena mantuvo por muchas décadas y siglos el pulso por ser “el corazón de Europa”. París nos parece, por decirlo así, “el caso más grave”. Pero no es el único. Quien, en épocas vacacionales, haya tenido el valor de visitar ciudades como Venecia, Verona, Budapest, Atenas, Praga, Barcelona, Roma, Madrid (pongan un etcétera tan largo como les apetezca, incluyendo Granada y su Alhambra), habrá comprobado sobre el terreno cómo estos ámbitos que en otro tiempo emanaban intrínseca potestad, “autoridad” como modelo de representación de poderosas culturas, se han convertido en espacios lúdicos donde los turistas hacen fotos con el elevado propósito de colgarlas en Facebook. Y lo peor es que, visto lo visto y hablando con propiedad, dichos espacios otrora improfanables no son violentados por el bullicio de las masas viajeras, sino simple y campechanamente visitados en tropel por turistas de los de sandalias con calcetín, bañador por encima del ombligo y camisa de flores remetida. Porque esos lugares han extraviado su razón de ser, su aristotélica “esencia de la cosa”. De tal forma, el problema acuciante de dichos ámbitos no es que sean avasallados por centenares de miles de personas que estarían mejor en sus casas viendo la televisión, sino que son ahora incapaces de (re)encontrarse a sí mismos, recuperar su sentido y razón de ser en el mundo, su propia voluntad de ser, su dignidad ante la historia y el presente. No quiero ser agorero, mucho menos apocalíptico, pero esto, como decía el autor de la teoría del “eje pepinal”: “Se está yendo a tomar por c...”.

Es en ese mundo desquiciado, iconocida más que iconoclasta, estridente en la banalidad, abrumador en la estupidez y cruel hasta lo insoportable en la grosería, donde sitúa Javier Ruiz Portella los parámetros temporales básicos de su novela. Lo cual, como dije antes, me sugirió inmediata simpatía hacia la misma. El desarrollo argumental, desde mi humilde punto de vista, eleva el tono de la narración al enfrentar dos épocas bien distintas y dos mundos (el de la Europa inmediatamente anterior a la Guerra Mundial y el imaginario aunque no improbable 2048), que no son sólo distintos sino directamente antagónicos. Desde el punto de vista moral, estético y puramente lógico, la lucha de titanes por la hegemonía universal que se desarrolló a lo largo de todo el siglo XX entre visones totalizadoras del mundo, la sociedad, el Estado y el individuo, deja a la altura del esperpento pueril la melindrosa, pacata y lábil ingeniería genética del presente, cuyos abanderados y gestores consideran el culmen del pensamiento revolucionario las cuatro gilipolleces que componen el cuerpo teórico de lo políticamente correcto y alguna idea plagiada a Cristina Kirchner.

Sin embargo, la tozudez de lo ridículamente necio es extraordinaria, inagotable, incansable. La bobería siempre se abre paso porque las personas sensatas, tarde o temprano, dan su brazo a torcer y abandonan el debate por absurdo, mientras que el sustrato elemental de las ideas majaderas pervive en continua reivindicación de sí mismo, no se detiene jamás, no encuentra sentido fuera de la permanente diatriba y la desautorización (previa a la descalificación, previa a la criminalización), de todo el que no comulgue con el catecismo de la Bondad Universal. De tal modo, los personajes actuales de la novela de Portella sobreviven con resignación y algo de humor a esa sociedad terriblemente “buena”, sana, justa, solidaria, progresista... Alguna vez sintieron nausea pero, con el tiempo, uno se hace a todo. Es brutal, desolador el contraste de estos tiempos mezquinos con la vida y las andanzas de Alexander Von Hunterbrand (abuelo de la protagonista de la novela), quien permanece en pesquisa de la documentación que demuestra el origen judío de Hitler, así como sus encuentros y desencuentros con la exquisita Tamara Kolakovna, pintora con la que vive una intensa historia de amor. Ahora bien, la trama de la novela, aparte de que ya se ha escrito mucho, no puede explicitarse sin desvelar las posibles soluciones a este enigma, el cual se convierte en motivo de especulación mediante una intriga conspirativa muy lograda por parte del autor.

Sí puede, no obstante, apuntarse el subrayado de este otro elemento argumental (por cuanto la historia es pasado y todos sabemos cómo sucedió y cómo acabó todo). Me refiero a los tramos de la novela que desarrollan la intriga sobre el (supuesto) origen judío de Hitler. El lector tiene la impresión de que el empeño de Hunterbrand y sus amigos, el pequeño círculo de conspiradores, entraña demasiado riesgo y parece desproporcionado, pues si llegara a documentarse diáfanamente que Hitler lleva en su ADN la marca de las doce tribus, el aparato de propaganda nazi no tardaría media hora en lanzar una demoledora campaña para contrarrestar semejante “infamia”. Mas he aquí que la novela, en uno de sus giros más de agradecer, desvela (y no desvelo nada al señalarlo), cómo en realidad los conspiradores no están tan obsesionados por el código genético del Führer como por sobrevivir como tendencia filosófica, la que se ha conocido como “Revolución conservadora” alemana. Quieren salvar su mundo y de paso salvar al mundo de los horrores que se anuncian imparables en un horizonte de sangre y miseria. Pero el nazismo los barrió del mapa o los asimiló sin mayores traumas, integrándolos en su estructura ideológico-administrativa. Buen intento por parte de Hunterbrand (y de Ruiz Portella), por salvarlos del desastre. Pero no pudo ser. La Revolución conservadora alemana es la corriente de pensamiento más notable del siglo XX, pero su carácter multicelular, bullente, a menudo desbordado y desde luego absolutamente desorganizado, entrañaba precisamente la posibilidad de que fuera domeñada o destruida con facilidad. Los nacionalsocialistas se aplicaron en ambas diligencias. Es entonces cuando en la novela, y en la realidad histórica, cobra sentido la célebre cita de quien fuese sin duda el primer referente histórico de la Revolución conservadora, Nietszche. El cual dejó escrito: “Conozco mi destino. Algún día se unirá mi nombre al recuerdo de algo tremendo, a una crisis como no la hubo sobre la tierra, al más hondo conflicto sobre la conciencia, a una decisión pronunciada contra todo lo que hasta hora ha sido creído, exigido, reverenciado”.

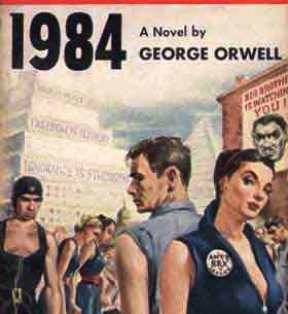

Finalizo curándome un grano, y si no me lo rasco me da otro jueves. He utilizado la expresión “1984 del siglo XXI” y me he referido en varias ocasiones a ella, hablando siempre de esta novela. A ver si podemos aclararnos: 1984 ya está escrita, Orwell sepultado y su obra en los anaqueles más altos de la literatura universal. No se trata (no he tratado, por tanto) de establecer comparaciones en cuanto al valor literario de aquella obra y El escritor que mató a Hitler, entre otras razones porque Orwell fue Orwell y J. R, Portella es un escritor nacido y hecho en nuestro tiempo. La distancia, en este caso, alcanza dimensión de categoría. Cuando Orwell imaginaba la tiranía perfecta y sin fisuras (y sin piedad) de su época, tenía ante sí un modelo intachable: el stalinismo soviético y sus epígonos de la Europa oriental. El “enemigo” que enfrenta Javier Ruiz Portella, ese nuevo Ojo que Vigila, no se ha fraguado en el nido doctrinal del marxismo-leninismo sino en la parodia de un progresismo que detesta el stalinismo en sus formas aunque lo imita a la perfección en la práctica. El discurso narrativo y la sugerencia teórica, por tanto, son muy diferentes, tanto como los mecanismos de coacción de un sistema y otro, aunque los resultados vengan a ser más o menos los mismos. La posición de Javier Ruiz Portella es difícil (y ha sabido resolverla con absoluta elegancia): la paradoja histórica y la perversidad doctrinaria propia de nuestra época lo obliga a impugnar a “los buenos”, a los angelitos practicantes del buenismo. Orwell, en este sentido, lo tuvo un poco más fácil: luchaba contra los malos. El autor de 1984 se movía en el terreno sólido de las “ideas fuertes”, mientras que su revés en el espejo (“2048”), se ve en la necesidad (¿penosa?) de debatir y refutar ideas que, de puro simplonas, calan en la sociedad más fácilmente que los principios elementales del materialismo dialéctico, y lo que es más curioso aún: hacen el mismo daño.

Por todo ello, he mantenido que El escritor que mató a Hitler supone, necesariamente, revisitar 1984. No por sentido de la oportunidad. No por conveniencia literaria. Ni siquiera por homenajear la extraordinaria novela de Orwell. Es más sencillo que todo eso: quien quiera ver el rostro que el stalinismo y el fascismo de nuevo cuño tienen hoy día sólo tiene que observar la feliz desventura de los nietos de la revolución. Pues eso es bien cierto: todos sus abuelos se llamaban Stalin.

Y de esta forma, volvemos al principio. Y empezamos de nuevo.