En las últimas décadas nuestra vieja Europa parece instalada en el eterno debate de si es preciso avanzar hacia una unión política cuya meta es la fundación de un único Estado europeo o, por el contrario, si lo que hay que hacer es marcar de una vez las diferencias, poner límites nacionales y, tal vez, liquidar la moneda única.

Hay argumentos para todos los gustos y desde que se ha desatado la crisis pujan por imponerse. Personalmente no creo que triunfe ninguna posición porque el problema no es que haya una opción buena y otra mala. El problema es que Europa no cree en nada, ha perdido la conciencia de colectivo y sobre todo, no encuentra fuerza para iniciar ninguna transformación.

En estas últimas semanas hemos podido escuchar en los noticieros una corriente que apuesta por una mayor unión fiscal europea con la consiguiente cesión de poder político que conllevaría por parte de los gobiernos de los países miembros.

Hay quienes plantean la imposibilidad de tal unión por cuestiones históricas que han marcado el carácter propio y diferencial de cada nación. Y opinan que plantear la unión más allá de lo que tenemos —incluso ya con lo que tenemos— es imposible y además un error porque jamás llegará a funcionar dada la idiosincrasia europea.

Otros ven tras cualquier movimiento unificador una conspiración oculta que pretende concentrar gobiernos en uno solo para ejercer el control sobre la población —y el dinero— de modo más eficaz con el consiguiente, según ellos, recorte de la libertad.

Y otros, sencillamente no quieren esa unión porque son ultranacionalistas que todavía viven unos siglos atrás o por lo menos 70 años y se perciben entre europeos como enemigos ancestrales.

Otra visión, más acorde con el mundo de hoy en día habla del momento histórico para una refundación europea que podría traer a nuestras viejas sociedades el impulso vital del que ahora carecen. Quienes se alinean con esta tesis ven a Europa como un conjunto cuyo origen cultural greco-romano y cristiano la convierten en una unión de hecho.

Yo, personalmente, apuesto por la unión. Le veo más ventajas que inconvenientes. Y en cuanto al sentimiento, es cuestión de generar uno europeo, algo posible con un poco de voluntad. En mi opinión, nos une mucho más de lo que nos separa. Y como español, sinceramente, entre que me gobierne un tipo desde la Moncloa u otro desde Bruselas, mientras mi libertad individual esté garantizada, no le veo mucha diferencia. Es más, pienso que muy probablemente saldríamos ganando.

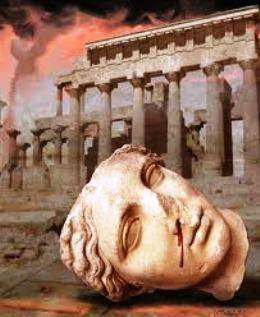

Europa sí o Europa no, ese es el debate aunque el auténtico problema es que Europa está vacía. Tal como apunto en el título del artículo, un zombi es aquel cuyo espíritu le ha abandonado, es decir, un muerto viviente. Yo soy de los que opinan que el espíritu europeo —hablo del colectivo—, o lo que nos quedaba de él, lo consumimos en dos feroces guerras mundiales cronológicamente seguidas cuyo principal escenario bélico fue nuestro continente. Allí nos quedamos sin alma, Europa echó lo que le quedaba y marcó el fin de su hegemonía mundial. El relevo se lo llevó EEUU y con eso pareció que la fuerza —interior y exterior— todavía quedaba en nuestro Occidente. Pero lo cierto es que Europa perdió todo su brío y, como suele suceder con quienes desgastan todas us reservas físicas y espirituales, se instaló en el miedo, en la necesidad de protección y en la más mundanal indolencia. Preocupados cada uno por lo suyo, corriente que ha impregnado cualquier política, se han despreciado objetivos superiores comunes. Esto nos ha convertido en el gallinero que somos hoy en día. Y digo gallinero por el caótico ruido y también por la acepción del término gallina en cuanto a cobardía.

Así, tras la última guerra echamos a andar hacia una unión que evitase otro enfrentamiento fratricida. Un motivo loable que no sirve para crear una nueva nación renovada y con deseos de seguir conservando su independencia y su lugar en el mundo.

Al llegar a estos tiempos acelerados de cambiante e inestable poder geoestratégico, Europa sigue mirándose el ombligo y aunque atine a observar con criterio que el mundo ha cambiado y llegue a la conclusión de que sólo una auténtica unión nos puede devolver un cierto esplendor, no halla fuerzas para llevarlo a cabo.

Además, de lo que en verdad hablamos no es de poder mundial, sino de recuperar la esperanza de ser alguien, de vivir con un proyecto entusiasta que nos haga perder el miedo, que nos afirme y que nos permita superponer lo común a lo particular sin que esto signifique interferir en las libertades individuales.

El problema es que Europa —su sociedad— es una masa de zombis que paga impuestos o intenta apalancar subvenciones cuyo objetivo es subsistir de la mejor manera posible con un individualismo extremo. No obstante, existen sectores que todavía recuerdan lo que es estar vivo e incluso luchan por despertar y que sí poseen conciencia de grupo, aunque por el momento no son suficientes —o no poseen la suficiente fuerza— para impulsar un cambio real.

Yo, como no puedo matar mi parte ilusa y además no quiero, sigo creyendo con fe que a pesar de todas las apariencias la resurrección es posible. Sigo creyendo que un día ocurrirá algo que desatará el milagro, aunque este milagro venga de la mano de un desastre colectivo.