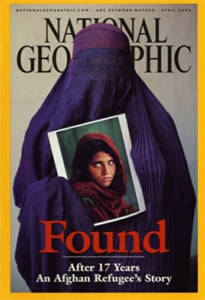

En 1984, el fotógrafo Steve McCurry obtuvo en un campo de refugiados de Pakistán una foto que, algún tiempo después, dio la vuelta al mundo y se convirtió en uno de los iconos de la cultura popular contemporánea. Se trataba del rostro de una anónima muchacha afgana, de unos trece o catorce años de edad. Un rostro envuelto por la tela de un pobre manto y en el que destacaban unos intensísimos ojos verdes que miraban hacia la cámara con una fuerza extraordinaria.

Por supuesto, se pueden hacer diversas interpretaciones acerca del significado de esa fotografía, célebre desde su publicación (junio de 1985) en la portada de National Geographic. Podemos relacionarla en general con el sufrimiento de los refugiados, o en particular con la deplorable situación de la mujer en las sociedades tribales de religión islámica existentes en extensas áreas de Oriente Medio y Asia Central. Sin embargo, también es posible intentar otro tipo de hermenéutica, en conexión con la situación de la cultura occidental desde la década de 1980 hasta nuestros días. Porque los ojos de la muchacha afgana expresaban de algún modo lo que a nosotros nos falta: una fuerza primitiva, una profundidad telúrica, una fiereza animal, una resolución inquebrantable de sobrevivir aun en medio de las circunstancias más difíciles. En definitiva, una reserva de energía vital que languidece desde hace tiempo en la mullida y engañosa comodidad de la sociedad occidental posmoderna.

Se trata, sin duda, de una de nuestras mayores nostalgias: retornar a unos tiempos “más primitivos”, pero también más cargados de significación, y en los que la vida volviera a ser experimentada con una intensidad que entre nosotros ya es desconocida. Admiramos la pujanza vital que se nos muestra en las coreografías de Bollywood, o el digno orgullo de los nubas del Sudán fotografiados hace décadas por Leni Riefenstahl. Fantaseamos también con la existencia peligrosa y fascinante de la primigenia Era Hiboria, en la Cimmeria imaginaria de Conan el bárbaro. Sin embargo, enseguida despertamos de nuestros ensueños y nos damos cuenta de cuál es nuestra triste realidad: la vulgaridad insuperable de esta Matrix contemporánea en la que, como dice Timothy Garton Ash, los europeos ya sólo aspiran a convertir Europa en una Gran Suiza: tranquila, pero irrelevante; poseedora de un envidiable bienestar material, pero espiritual y culturalmente decadente. Y a la espera, por cierto, de que otros pueblos con más ganas de vivir nos arrebaten, por uno u otro medio, la tierra que heredamos de nuestros ancestros.

Desde su hondura volcánica, los ojos de Sharbat Gula –que tal es el nombre real de la muchacha afgana fotografiada por National Geographic– nos interpelan de una manera implacable: ¿estamos los europeos aún dispuestos a asumir los riesgos sin los cuales es imposible hacer nada admirable y ganarse el respeto de los demás jugadores que hoy apuestan fuerte en el gran tablero mundial? ¿O bien hemos decidido limitarnos a vegetar, pactando pragmáticamente con unos y otros, mientras el gran tsunami de la Historia se aproxima a los centros vacacionales de nuestras despreocupadas costas?

Si aún quisiéramos corregir el rumbo de lo que hoy parece una decadencia fatal, sería necesario que imitásemos de algún modo a los jóvenes practicantes del parkour o o free running, que, desplazándose por el entorno de nuestras grandes urbes con sus piruetas extraordinarias, redescubren a su manera la naturaleza peligrosa y “joven” de la ciudad. Sería necesario construir un nuevo tipo de cultura que no se cimentase –como sucede hoy- sobre la obsesión por la seguridad, sino sobre una valentía que prefiere asumir riesgos porque el riesgo suele ser la puerta que conduce a la grandeza. Una cultura de nuevo cuño que desterrase los eufemismos y se atreviese a utilizar de nuevo las grandes palabras que hoy hemos censurado: verdad, amor, sacrificio, belleza, fe.

Por supuesto, es del todo posible –y aun más que probable- que, dada la alergia a todo planteamiento radical –de radix, “raíz”- que exhibe la Europa timorata de nuestros días, sólo por el camino de la tragedia podamos despertar de nuestro sopor: bien a través de una hecatombe financiera sin precedentes –y ahí están los sombríos pronósticos de Niño Becerra-, bien por medio de algún otro tipo de gran acontecimiento planetario que suponga un desafío a vida o muerte. Entonces, la valentía y el riesgo ya no serían una elección, sino la única oportunidad de sobrevivir. Como lo son también, por cierto, ya ahora, y en cierto sentido siempre: pues, cada vez que, arriesgándonos, conseguimos hacer algo grande, bueno y bello, el Eros cohesivo del mundo se fortalece. En cambio, cada vez que, pusilánimes, nos replegamos sobre nosotros mismos, Tánatos gana una batalla más y el mundo da un nuevo paso hacia su definitiva descomposición.

Los ojos de la muchacha afgana no se limitaban a exhibir un atrayente espectáculo para la delectación estética del individuo posmoderno. Más bien, escondían un aviso inquietante sobre el incierto futuro de nuestra civilización.