Antonio Martínez, cristiano de pro (en el mejor sentido de la expresión), es colaborador habitual de Elmanifiesto.com, periódico que si no se caracteriza por tomar posiciones en favor de la fe de nuestro colaborador, tampoco lo hace combatiendo la misma. Contando con tales características en su haber, no deja de ser lógico que Antonio Martínez haya sido capaz de escribir un artículo tan valiente y rupturista como éste. El que la propuesta que plantea sea, como él mismo reconoce, de difícil realización no hace sino incrementar el valor del empeño.

Hace unos días encontré por casualidad en Youtube un vídeo muy significativo: el erudito y teólogo turco Fethullah Gülen visitaba el Vaticano allá por 1998 y se inclinaba para besar la mano de un ya anciano Juan Pablo II. Para el autor de ese vídeo, se trataba de una escandalosa herejía, como el agresivo montaje del mismo se encargaba de subrayar: ¿un líder espiritual musulmán inclinándose con reverencia ante el Papa de Roma? Algo inaudito… para quien no conozca el movimiento que representa el señor Gülen.

Estamos aquí, como sucede tantas otras veces, con un problema de incomprensión. Aunque, en realidad, no es raro que tal problema se produzca en este caso, porque Fethullah Gülen —toda una celebridad tanto en Turquía como en amplios ámbitos del mundo islámico— es prácticamente desconocido en Occidente. Escritor, teólogo, erudito, predicador, representante de un Islam culto y moderado —tal cosa efectivamente existe—, entusiasta promotor del encuentro entre ciencia y religión, así como del entendimiento entre culturas y civilizaciones, Gülen ha fundado un movimiento espiritual que actualmente se extiende por multitud de países y que pone un especial énfasis en la importancia de la cultura, la educación y el diálogo entre los seres humanos, única vía efectiva para conseguir un verdadero acercamiento. Sin embargo, su buena sintonía con Juan Pablo II pareció desagradar a quienes, desde las filas de un Islam intransigente y fanático, interpretan cualquier aproximación al cristianismo y cualquier reconocimiento de los valores positivos existentes en la cultura occidental como un signo de lesa divinidad y de flagrante apostasía.

Y no, no es que —al menos por lo que sabe el autor de estas líneas— Fethullah Gülen esté pensando en convertirse al cristianismo: él es un devoto musulmán que, salvo sorpresa mayúscula, morirá dentro de la fe de sus padres. Sin embargo, Gülen representa esa línea espiritual minoritaria, pero decisiva, que es capaz de vislumbrar un horizonte de encuentro entre tradiciones que, en principio, parecen difícilmente conciliables. ¿Es posible un entendimiento real entre el cristianismo, el islam, el Occidente laico y, ya puestos a pedir, digamos que también el guenonismo y el neopaganismo de raíces nietzscheanas y junguianas?

En principio, parece un propósito casi irrealizable: ¿qué “acuerdo de mínimos” se podría alcanzar entre culturas, religiones, filosofías y escuelas espirituales tan diferentes? Ahora bien: tal vez no se trate de aspirar a un mero acuerdo de mínimos con el que, luego, bien poco se puede hacer (ésta es, por cierto, la principal debilidad de la llamada Alianza de Civilizaciones, cuya argamasa cohesiva pretende ser… ¡el moderno relativismo occidental!). Tal vez el camino correcto vaya en otra dirección mucho más misteriosa: aspirar a una “coincidencia de máximos”, que sólo es posible, sin embargo, tras largos años de un intenso intercambio espiritual e intelectual. Porque el contacto íntimo y cordial entre los hombres, su apasionada dedicación conjunta a la exploración del misterio del mundo y a la humanización de la sociedad, constituye el mejor antídoto contra todas las lamentables divisiones que los enfrentan y separan.

Seguramente, tales deban ser unos de los principales héroes de nuestra época: aquellos hombres que, rebelándose contra el escepticismo posmoderno y contra el pesimismo general, crean firmemente que, más allá de unas fronteras que amenazan convertirse en abismos, existe un sendero escondido que, atravesando parajes insospechados, conduce hasta la tierra prometida del verdadero entendimiento entre seres humanos, religiones, pueblos y culturas. Sin embargo, ese sendero no resulta fácil de transitar: pues es imposible hacerlo “desde abajo” —ahí sólo se ve lo que nos separa—, y, por tanto, sólo se puede recorrerlo “desde arriba”, elevándose por encima de las mezquindades humanas y accediendo a esa esfera superior de la sabiduría y de la virtud en la que lo que antes aparecía como confuso y complicado se revela como algo extraordinariamente sencillo. No me cabe duda de que el señor Gülen es un humilde servidor de este maravilloso sendero.

Si Fethullah Gülen provoca tantas adhesiones entusiastas entre las clases cultas e ilustradas del mundo islámico, si ha podido convertirse en el fundador de un movimiento que hoy integra multitud de colegios, universidades y cadenas de radio y televisión, ello se debe a que sus seguidores perciben en él lo que, en el fondo, todos los seres humanos deseamos: una atmósfera de diálogo y encuentro, en la que la humanidad pueda trabajar en paz para convertirse en una auténtica familia. En esta clave hay que entender su gesto de reverencia hacia Juan Pablo II: un Papa que —recordemos—, en el encuentro interreligioso de Asís celebrado en 1986 y luego repetido en 2002, perseguía —en medio de desconfianzas clericales más bien pusilánimes, temerosas de un posible “sincretismo”— un objetivo análogo al que representa el movimiento del señor Gülen.

Es cierto, sin embargo, que el camino hacia el entendimiento nunca resulta fácil: así, fue el propio Fethullah Gülen uno de los primeros en criticar las tal vez no muy afortunadas palabras de Benedicto XVI sobre el Islam en su célebre discurso de Ratisbona, en septiembre de 2006. A raíz de este discurso, el viaje del Papa a Turquía, programada para poco después —noviembre del mismo año—, venía precedido por un clima de franca hostilidad y de funestos augurios. Y, sin embargo, Benedicto XVI se ganó a la opinión pública turca con un gesto tan sorprendente como espontáneo: durante su visita a la Mezquita Azul, acompañó en su oración a los altos dignatarios musulmanes que lo flanqueaban y, como ellos, rezó en dirección a La Meca. ¿Una hábil maniobra de relaciones públicas, un eficaz gesto publicitario para granjearse las simpatías del pueblo turco y del universo musulmán en general? No, en absoluto: un ejemplo de la audacia cristiana, capaz de cruzar fronteras que otros consideran infranqueables en pos de reunirse fraternalmente con todos los hombres.

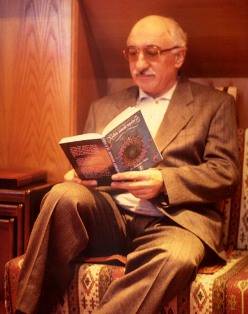

En un mundo en el que crecen las divisiones, hacen falta personas que destruyan barreras y sean como los pioneros de un nuevo tipo de cultura y de sociedad: y no basándose en el disolvente relativismo posmoderno —a lo Zapatero—, ni en un cosmopolitismo ilustrado con el que podemos simpatizar, pero que a la postre resulta insuficiente —como el que viene proponiendo, entre otros muchos, Fernando Savater—, sino en un intenso deseo de reconciliación entre los hombres. En la altura de miras y en la perspectiva meta-histórica de un Teilhard de Chardin, de un Urs von Balthasar, de un J. R. R. Tolkien, de un Ernst Jünger. Y —no lo dudamos— también del insigne sabio y hombre bueno Fethullah Gülen, cuyo benévolo rostro refleja de algún modo la atmósfera de paz y hospitalidad que nuestro mundo tanto necesita.