ANTONIO MARTÍNEZ

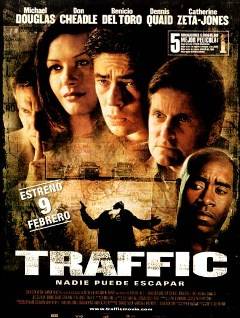

En “Traffic”, aclamada película de Steven Soderbergh, Michael Douglas es Robert Wakefield, un prestigioso juez que el gobierno de Washington elige para combatir el narcotráfico procedente de la frontera mexicana. Poco después de recibir su honroso nombramiento como juez general anti-droga, organiza una recepción a la que asisten congresistas, políticos y altos funcionarios federales que, de una manera u otra, están relacionados con la lucha contra la droga. Como es usual en estas ocasiones, se forman diversos corrillos en los que les oímos hablar sobre este tema, manifestando ideas que parecen razonables, pero que son, ante todo, políticamente correctas: utilizándolas, uno sabe que se muestra ante sus interlocutores como un perfecto dominador del repertorio léxico y argumentativo que todos los “profesionales del ramo” consideran aceptable.

Se trata de ideas mil veces repetidas, que no van a la raíz del problema y, por tanto, incapaces de resolverlo. No importa: igual que el posmoderno Rorty nos dice que la función de la filosofía ya no consiste en buscar la verdad, sino en “mantener la conversación de Occidente”, también en la fiesta del juez Wakefield se trata simplemente de “mantener la conversación”: de decir, a propósito del problema de la droga, las cosas que todo el mundo sabe que se deben decir mientras, con la copa de champán francés en la mano y el coche de alta gama en el aparcamiento de fuera, los asistentes disfrutan del elevado status que han alcanzado en la sociedad. En cuanto al meollo del problema…, bueno, actualmente se está preparando una nueva campaña de prevención en colegios e institutos que –todos lo sabemos- dará tan escaso resultado como cada una de las anteriores. Y el año que viene, en una nueva fiesta con champán francés, nosotros, “expertos en el tema”, seguiremos diciendo exactamente lo mismo que ahora.

Esta es la primera escena; vamos a la segunda. El juez Wakefield ha viajado a México para entrevistarse con su homólogo, el general Salazar, y, de vuelta hacia suelo americano, reunido con su equipo de asesores en el cómodo compartimento de su jet oficial, les pide algo inaudito: que, por una vez, abandonen la charla políticamente correcta sobre la droga y le aporten ideas nuevas sobre qué demonios se puede hacer para combatir un problema que, como la hidra de Lerna, parece contar con una reserva inagotable de nuevas cabezas. Reacción de los asesores: silencio absoluto. La situación es de lo más embarazosa. ¿Ideas nuevas? ¿Cuáles? Ellos, como los invitados a la fiesta de Wakefield, saben moverse dentro de los esquemas escolásticos que han repetido durante años. Decir lo que todo el mundo dice. ¿Ideas nuevas? Pero, para tenerlas, ¿no haría falta pensar? Y en fin: sinceramente, ¿acaso nos pagan para eso?

Tercera escena. Caroline, la hija adolescente de Robert Wakefield, reunida con sus amigos de instituto en casa de uno de ellos. Todos hijos de brillantes profesionales que han alcanzado el olimpo de la escala social. Caroline, alumna sobresaliente, participa en múltiples actividades de su colegio: es delegada de clase, redactora en el periódico, actriz en el grupo de teatro, deportista aventajada etc. Pero, igual que sus cínicos amigos, Caroline ya es politoxicómana. Se droga masivamente y resume sus motivos para hacerlo en una frase terrible: “Nadie dice nada auténtico”. Es decir: vivo en una sociedad –y en una familia- en la que todo el mundo anda ocupado en “mantener la conversación”, en aprender los códigos necesarios para encontrar un acomodo conveniente dentro del engranaje colectivo. Pero luego…, luego ya no hay nada más. Las personas ya no hablan desde lo más profundo de sí mismas. Están exiliadas de su corazón. Hace tiempo que no arde en ellas el fuego misterioso que, iluminando el mundo, convierte la vida en una aventura apasionante donde todo, absolutamente todo, está cargado de sentido y significación. Y entonces, cuando una cultura cae en el abismo de un vacío espiritual al que, además, está prohibido referirse –existe al respecto una férrea censura-, entonces, digo, ya no hay ni periódico del instituto, ni grupo de teatro, ni campeonato deportivo que valga: nada de esto es capaz de proporcionar una auténtica experiencia de sentido en una civilización concienzudamente edificada sobre la negación del sentido. A partir de ese momento, las diferentes formas de drogadicción –químicas o no químicas- aparecen como un auxilio razonable para soportar pasablemente el tedio de existir.

Al final de la película, el juez Wakefield aprende la dolorosa lección que le da la vida y recupera, a la vez, a su hija y a su esposa. Su familia vuelve a ser una verdadera familia. Y vuelve a serlo porque en ella se enciende de nuevo ese fuego del que antes hablábamos. Y es que el mundo sólo se torna un lugar hospitalario para el hombre en la medida en que ese fuego arde y lo convierte en un verdadero hogar.