Pensaba en escribir uno de esos artículos lapidarios de los que acostumbro y que parecen prever el fin de la existencia civilizada en el planeta, pero de repente me he acordado de mí irredento optimismo, unido curiosamente a un mar de fondo melancólico, de ese otro yo surrealista que tiene capacidad para distanciarse de cualquier dogma, aunque sea por un breve instante, y convertirse en personaje de este gran circo que es el mundo, de ese gran decorado que fue la historia y de esa gran ilusión que se proyecta continuamente sobre la pantalla de nuestras retinas y que nos hace abanderados de una determinada distorsión, a elegir.

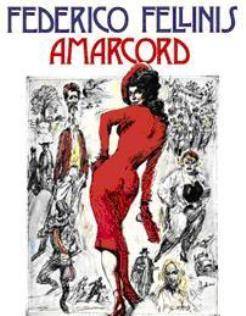

Un culo italiano

Todos los artículos de El Manifiesto se pueden reproducir libremente siempre que se indique su procedencia.

¿Te ha gustado el artículo?

Su publicación ha sido posible gracias a la contribución generosa de nuestros lectores. Súmate también a ellos. ¡Une tu voz a El Manifiesto! Tu contribución, por mínima que sea, dará alas a la libertad.

Quiero colaborarOtros artículos de Damián Ruiz

- Libertad política y libertad psicológica

- Un domingo en Lisboa

- Derecha nacional, social, moderna, democrática y monárquica

- ¿Por qué en España no existe un partido como el de Marine Le Pen?

- Un excedente del veinticinco por ciento

- La copla, la jota, los toros y el boxeo

- Terremoto Marine Le Pen

- Espíritu, eros y pragmatismo

- ¿Es posible una derecha laica y social en España?

- Heaven…

- La gran belleza

- En el Bronx

- Encontrarse a Olivia de Havilland en París

- Un tipo romántico

- El poder del "diablo" en el mundo