El término ingeniería social, popularizado por Popper en La sociedad abierta y sus enemigos, ya se ha quedado corto para definir lo que las sociedades occidentales están experimentando. La ingeniería tiene algo de externo, por decirlo de algún modo. Cuando nos imaginamos un producto ingenieril, pensamos en un tipo de artefacto, máquina o ingenio ajeno a nosotros, inanimado y no humano. Lo que ahora padecemos a manos de la oligarquía financiera global sobrepasa las habituales analogías del Estado como una máquina de poder o como un relox de príncipes, que dirían en el barroco. Esto que vivimos es un experimento con nosotros, mejor dicho, dentro de nosotros, efectuado por una minúscula élite de millonarios maltusianos frente a la que los políticos son como los obedientes comerciales de una franquicia multinacional: todos con el mismo traje, con el mismo mensaje y con el mismo chantaje. Lo que ahora se nos viene encima no encuentra paralelo con una máquina, sino con una enfermedad o con una mutación que degenera un cuerpo o lo transforma en algo distinto; con algo orgánico, interno, que nos afecta en nuestra esencia humana, tanto animal como espiritual. Creo que es bastante común entre los más conscientes de los europeos de a pie la impresión de que los súbditos de las plutocracias occidentales nos hemos convertido en cobayas, en ratones de laboratorio, en conejillos de Indias; el símbolo de la opresión contemporánea ya no es el Chaplin enredado en los engranajes de una máquina de Tiempos Modernos, sino el lobotomizado Randle McMurphy de Alguien voló sobre el nido del cuco o, peor aún, el hámster que corre y corre en la rueda sin fin del consenso socialdemócrata.

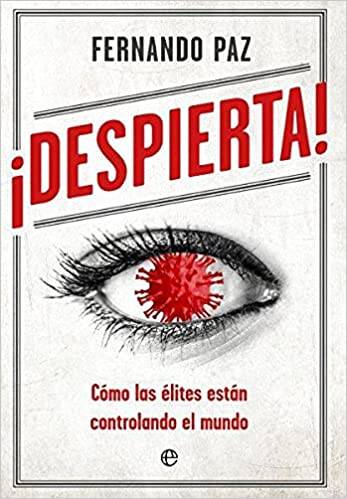

¡Despierta! Cómo la élites están controlando el mundo, el libro recién editado de Fernando Paz en La esfera de los libros, nos describe con detalle el nuevo sistema de dominación que se está implantando en Occidente y no se limita a teorizar en abstracto, sino que nos muestra un ejemplo práctico de ello en la pandemia del virus chino o, como me gusta llamarla, la gripe de Bilderberg, dolencia especialmente contagiosa, maligna y virulenta, como si alguien la hubiera hecho a propósito. Jean–Luc Montagnier, por decir algo semejante desde la altura de su premio Nobel, pasó en horas veinticuatro de la veneración al escarnio, al infierno del negacionismo (algo así como ser gnóstico en el siglo IV, cátaro en el XIII o fascista en el XX)… La “Ciencia” —es decir, Bill Gates, El País, Telecinco y la niña Greta— desacreditó y ridiculizó al venerable virólogo, que logró la fama mundial por desentrañar la esencia del virus del SIDA. De esta manera, seguramente pour encourager les autres, Montagnier se convirtió en un Ovidio de bata blanca desterrado al Ponto, en un Alighieri exiliado de la Beatriz de la respetabilidad, degradado a charlatán de feria o a algo peor aún: un infame divulgador de quimeras. Y, sin embargo, con cada nueva información que se nos filtra sobre la naturaleza no pangolínica y no murcieláguica del virus de marras, algo parece decir con voz cada vez más fuerte... Eppur si muove.

A lo largo de su obra, Paz nos expone la forma en la que el gobierno de un tal Sánchez ha gestionado la crisis sanitaria, momento en el que el “doctor” y sus cuates exhibieron una mezcla muy característica de incompetencia, mentira, sectarismo, crimen e inconciencia que tan típica es de la izquierda española en sus grandes momentos históricos y, en especial, de ese mal endémico de España, el PSOE, ese anófeles portador del palurdismo que siempre ha envenenado nuestro pantano político. Las marismas pontinas de Iberia todavía esperan un héroe que las deseque y acabe con esta plaga ya secular de sabandijas. Si no, ellas acabarán con nosotros, como ya lo intentaron en los meses de demencial encierro covidiano. Si uno quiere saber qué calaña tiene la banda gobernante, lea con atención las páginas de este libro y, luego, si puede y si le dejan, cómprese un billete de avión para un país libre o, si no lo hay, que por lo menos esté bien gobernado. Les aseguro que no tiene desperdicio. Por supuesto, para las víctimas de esta gestión, la peor del planeta, no habrá memoria histórica, ni compensaciones, ni nada.

Siendo, como es, muy ágil y brillante el análisis que Paz hace de la experiencia covidiana, más interés tiene el examen que realiza de algo que no es conspiración, sino evidente realidad que se publicita a viva voz todos los días: la privatización de la cosa pública nacional y global, su compra en almoneda en los saldos del Nuevo Orden Mundial. Como muestra, bien nos vale el botón de la adquisición en las rebajas de la ONU (partnership creo que lo llaman) de la OMS por Bill Gates, el filántropo que quiso dejar sin sol a los suecos. Todo el tinglado de la ciencia y de la caridad está a sueldo de los patronos del mayor negocio del siglo XXI, el equivalente a los ferrocarriles y los altos hornos del siglo XIX: la bioindustria, ese aterrador conjunto de farmacéuticas, bancos y organismos oficiales cuyo fin es convertirnos en enfermos crónicos y consumidores compulsivos de bioquímica. Para conseguir tan lucrativo fin, nada mejor que abastecer al mercado de todo tipo de enfermedades, reales o imaginarias, para así crear una demanda que pueda satisfacer la oferta de las big pharma, cuyo pavoroso rastro judicial de pleitos perdidos y vidas destruidas Paz nos muestra en su obra. Todos los grandes laboratorios presentan un armario repleto de cadáveres, pero nunca les falta el dinero para pagar indemnizaciones. Ni tampoco políticos que les eximan de las responsabilidades derivadas de la ingestión de sus bálsamos de Fierabrás.

Aquí todo es industria y nada milagro. En una sociedad tan rastreramente materialista como la actual, donde el clásico carpe diem es entendido de la peor manera imaginable, el ser humano queda reducido a la condición mínima a la que puede llegar el igualitarismo radical de nuestro tiempo: un cuerpo. Si sólo somos un conjunto de órganos vivos, no es de extrañar que la salud se convierta en el valor supremo, una salus que ya no es sinónimo de salvación, sino de preservación de algo que está condenado a perecer, un eufemismo de desesperación. El norte del homo festivus socialdemócrata es la supervivencia y el mantenerse perpetuamente joven, el negar la vejez, la enfermedad, el sufrimiento y la muerte, que suponen la aniquilación de lo único que se considera realmente existente: la vida biológica del animal humano. De hecho, la tan ansiada eutanasia de las democracias “avanzadas” es no sólo una medida de ahorro hospitalario, sino una alocada huida del sufrimiento a través de la muerte, lo que los viejos de mi infancia llamaban morir para no perder la vida. Por eso, no es de extrañar que una religión como el budismo, que busca evitar el dolor y las pasiones, sea la única espiritualidad posible en el Nuevo Orden Mundial: es una desesperación lúcida. Fuera de los lamas, sólo quedan los médicos, los psiquiatras y los farmacéuticos, curadores de cuerpos que sustituyen a la cura de almas. Hay en nuestra sociedad actual tantas batas blancas como sotanas y hábitos en la España del Siglo de Oro. Y su función social es la misma: darle al pueblo su ración de opio. Con la diferencia de que el viejo tranquilizante sí funcionaba, ocasionaba arrobos místicos y un arte inigualable, producía quijotes, teresas y colones, y hasta curaba por vía de la fe y del milagro. En un sentido profundo, era —y es— verdad porque tenía alma. El nuevo narcótico, cuyo ingrediente esencial es la mentira, sólo da telespectadores.

Durante este último año hemos podido comprobar cómo los virus han acabado por convertirse en un sustituto del aojamiento, de los malos espíritus y de los demonios del hombre primitivo. Para librarse de ellos, y guiados por Mamá–Estado, con cofia de Gran Enfermera y fetiches de Medicine Woman, se han acometido todo tipo de ritos propiciatorios, como aquellos aplausos en los balcones que recuerdan a las palmadas que se daban antiguamente para ahuyentar a duendes y trasgos; o la adopción de las mascarillas, que más que prevenir del virus nos protegen del rechazo social; o los neuróticos lavados con alcohol, cuya frenética intensidad recuerda a los rituales védicos de pureza o a los tabúes del Levítico. La ciencia ha dejado de ser un saber objetable y revisable y ha vuelto al argumento de autoridad, donde no se admite la duda ante los axiomas de la escolástica maltusiana, y que no vacila en aplicar el argumentum baculinum ante los contradictores y los simples escépticos con el pretexto de la salvación de nuestros cuerpos sin alma. En este estado de cosas, no faltan ya las voces de quienes piensan, como Nietzsche, que el hombre es algo que tiene que ser superado o, más bien, mejorado. No parece muy lejano el momento —y ya Paz nos lo hace entrever en su libro— en que la plutocracia global decida modificar aquella parte de la humanidad que haya logrado sobrevivir a las escabechinas de sus políticas demográficas y sus experimentos víricos. Nosotros somos cobayas. Nuestros nietos serán cyborgs. Todo para que millones de hámsters sigan corriendo en la rueda inacabable de la sociedad abierta. Ya lo escribió Fiódor Mijáilovich hace más de un siglo: Si Dios no existe, todo está permitido.

Comentarios