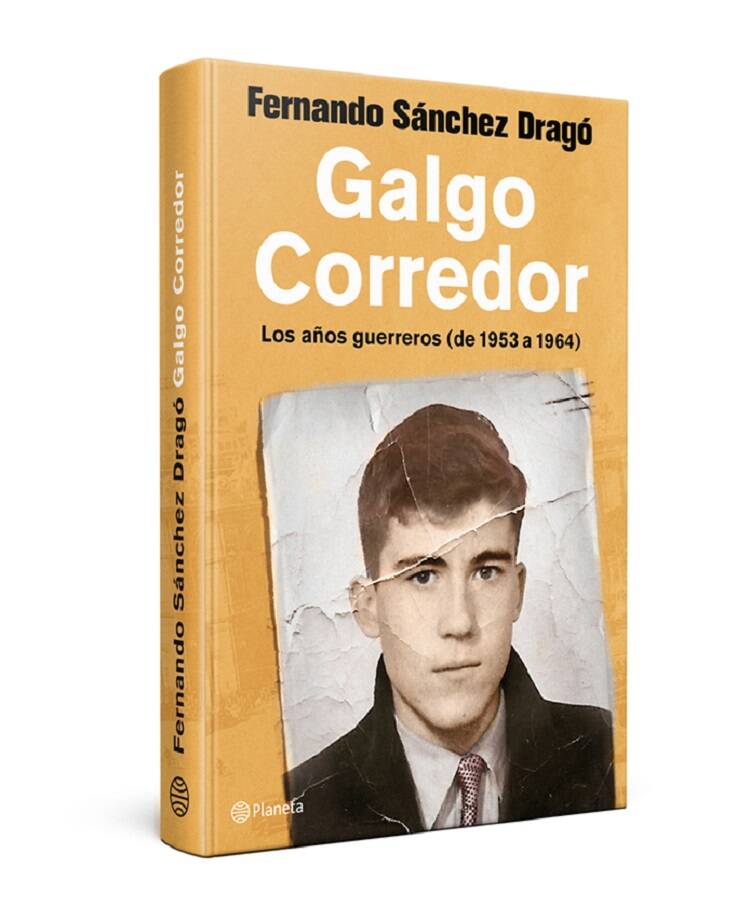

El libro estará en las librerías a partir del 7 de julio de este año

UN FRAGMENTO DEL SEGUNDO CAPÍTULO (págs. 82 a 94)

Vuelvo ahora a la universidad, a la Casona de San Bernardo, a la calle Ancha… El mundo, mi mundo, iba a saltar por los aires.

25 de febrero de 1954, lunes…

Unos días antes, la reina Isabel de Inglaterra, que se disponía a visitar o estaba ya visitando, uno por uno, todos los países y colonias de la Commonwealth, anunció que ese viaje de Estado la llevaría a Gibraltar.

Cundió la indignación en toda España, especialmente en las filas de quienes habían ganado la guerra civil, y el Régimen, bajo cuerda, porque así lo exigía el protocolo de las relaciones diplomáticas, decidió mesar las barbas de la pérfida Albión orquestando una protesta callejera.

Durante todo el fin de semana corrió la especie, propalada por los micrófonos de radio macuto y los megáfonos de la Falange, de que el lunes habría una manifestación frente a la Embajada inglesa. La convocatoria no era oficial. Sólo había rumores.

A las nueve, como todos los lunes, Antonio, Paco, yo y varios centenares de alumnos de primer curso de Derecho aguardábamos, sentaditos en nuestros pupitres, la llegada de Torres López.

El Aula Magna estaba a rebosar.

Entró por fin en ella don Manuel, empuñó el micrófono y, apagando el runrún del recinto con el poderío de su vozarrón, dijo:

‒Hoy no hay clase. Están ustedes autorizados a unirse a la manifestación. Yo seré el primero en gritar…

Era un buen actor. Hizo una pausa, brevísima, y remató la frase:

‒¡Gibraltar español!

Pan para nuestros dientes. No hacía falta más.

Si Torres López, que era el Decano de la Facultad, lo decía…

Nos pusimos al instante, todos a una, de pie, recogimos nuestros bártulos y salimos en masa al pasillo. Lo llenábamos. Fuimos abriendo otras aulas. Sus ocupantes se nos unían. Bajamos por la escalinata. Era un hervidero. Salimos a la calle. No sé de quién fue la idea de que nos dirigiéramos hacia la Ciudad Universitaria. Lo hicimos. Faltaban aún tres horas para la de la manifestación, convocada a las doce. Cada vez éramos más. La gente nos vitoreaba por la calle. Al pasar frente al Instituto Lope de Vega salieron los chicos que estudiaban en él y se incorporaron a aquel río de humanidad en marcha. Coreábamos a pleno pulmón la consigna lanzada por Torres López: ¡Gibraltar español! En esa reivindicación estaban, por fin, de acuerdo las dos Españas.

No duraría mucho tal concordia. El efecto boomerang la desbarataría y agudizaría a la vuelta de unas horas. La manifestación resultó ser iniciativa de dos filos y bomba de percusión retardada que sacudió en loor de multitud, por primera vez desde el fin de la guerra, los cimientos del Régimen. Éste se agrietó un poco, aunque no se derrumbaría hasta la muerte de quien lo encabezaba. Entonces lo hizo, contra pronóstico, en un amén. ¿Era a eso a lo que el Caudillo se refería con su célebre frase de que todo quedaba bien atado? Seguro que sí.

Subimos hacia la glorieta de San Bernardo y torcimos, una vez en ella, hacia la izquierda. ¿Glorieta? Pues sí, porque aquel día gloria, en efecto, daba verla y yo, como tantos otros, sentí el aroma de la misma y pisé los ribetes de la inmortalidad. Grande fue mi exaltación en tan inusual algarada.

No exagero. Pensé, al llegar al borde del ensanche y mirar, desde su altura, hacia atrás, que aquello era como la toma de la Bastilla, como el asalto al Palacio de Invierno, como la proclamación de la República…

Estrecha parecía la Calle Ancha para semejante gentío. Yo iba en andas de él y de mis novelerías. Canturreé para mis adentros la Marsellesa: Les jours de gloire ont arrivé!

¡Vaya si habían llegado! Pronto lo comprobaría. El buen chico estaba a punto de dejar de serlo. Moría Nano, nacía Dioni. Éste, en realidad, como dije, ya lo había hecho el mismo día de mi inscripción en la universidad, pero aún iba a gatas. Los acontecimientos de aquel 25 de enero me destetaron. Renuncié al tacataca. Me puse la vida por montera. Descubrí mi vocación de agitador. Luego, ya en la edad adulta, la perdería. Hoy la detesto. La adolescencia es una enfermedad y la juventud una impostura.

Último tramo de los bulevares. Princesa. Moncloa…

Arreciaba el frío, pero ¿quién lo sentía?

También pensé en Stravinsky. Muy pocos días antes había escuchado y apreciado La consagración de la primavera en un concierto de los que a la sazón se daban en el Palacio de la Música. Creo que lo dirigía el gran Ataúlfo Argenta, que cinco años después moriría follando con una francesita friolera en el garaje de su casa de Los Molinos. Eso dice la leyenda.

No me hago eco de tan malicioso rumor, salido de los mentideros de la corrala ibérica, por voluntad de injuria, sino de lujuria y, también, de elogio. Puesto a morir, mejor hacerlo de ese modo.

Corría enero y la sierra de Madrid no se anda con chiquitas. Es de suponer que los dos anduviesen ligeritos de ropa. Sobre todo, ella. Encendieron la calefacción del coche y el monóxido de carbono hizo el resto. Muy apremiados por lo que no tiene enmienda debían de andar para liarse a carantoñas en la cochera en vez de subir al dormitorio o, por lo menos, al sofá en el que doña Inés perdió la virtud. Quizá fue un episodio de eso que ahora llaman parafilias. Follar en un coche tiene su aquel. Yo, en mis mejores años, lo hice a menudo. Al Seat 600 de mi padrastro, que mi madre me prestaba sin que él lo supiera, lo llamé años después en un artículo seat-appeal.

Insisto: no se me ocurre mejor forma de abandonar el mundo, el demonio, cuando resopla, y la carne, cuando sus frescos racimos echan un órdago.

Así murió el poeta italiano Ungaretti, a horcajadas de una sobrinita. Él tenía ochenta y dos años.

Así murió, en un burdel, no sé qué celebre cardenal de Francia. ¿Era Danielou? No lo recuerdo. Las enciclopedias no lo dicen. Son muy recatadas. Quien esté libro de pecado…

Nunca, desde que con Lola, la criadita, pasó lo que pasó, he creído que los del sexto mandamiento lo sean.

El rostro de Ataúlfo Argenta, que era hombre agraciado, recordaba, a veces, el de mi padre. Quizá por eso, sin darme yo cuenta, le tuve ley. Los dos murieron antes de que su vida alcanzase la velocidad de crucero. El músico aún no había cumplido cuarenta y cinco años. A mi padre lo pasearon el día en que pisó la raya de los veintisiete. No fue un happy birthday. Yo nací tres semanas después.

Estábamos en la Moncloa. Pasó por allí, junto a nosotros, un camión cargado de piedras. Aquello fue providencial. Seguro que lo enviaba un ángel desde el cielo de los rebeldes. ¿El de Durruti, el de José Antonio? Habían sido los dos ramas del mismo tronco o a tal conclusión, por lo menos, llegaría yo después de leer unos meses más tarde Los cipreses creen en Dios. Eran, al fin y al cabo, los falangistas quienes habían puesto en marcha el reloj de la manifestación.

Nos abalanzamos sobre el vehículo, que, así rodeado, tuvo que parar. Todo el mundo, y yo también, se llenó los bolsillos del gabán con las piedras por él acarreadas. Siguió la marcha. Fuimos de Facultad en Facultad: Farmacia, Medicina, Ciencias, Letras… Los estudiantes se nos unían. Todos, a coro, cantábamos una canción cuya letra, seguramente, se había escrito pocas horas antes en cualquier covacha falangista: Ya viene el verano, / ya viene la fruta, / ya llega la reina de los hijos de puta…

La música, de todos conocida, era la del «tururururú, / cuando mueras / ¿qué harás tú?».

Regresamos, una vez terminada la ronda, al centro de la ciudad. Otra vez Princesa, los bulevares, Génova, vista a la izquierda… ¿Adónde, en aquel momento, si no?

Y siempre, a grito pelado y con sonsonete de charanga, la misma canción, escandida por el eslogan de Torres López: ¡Gibraltar español!

La embajada inglesa se alzaba en una esquina de la calle de Fernando el Santo. Los grises la habían acordonado. Su actitud no era amistosa. Algunos iban a caballo, y eso imponía.

Aquello nos sorprendió. No lo esperábamos ni lo entendíamos. Las autoridades jaleaban la manifestación y, al mismo tiempo, la reprimían. ¡Pandilla de hipócritas! ¡Tirar la piedra y esconder la mano! Pues muy bien. Seríamos nosotros quienes, sin ocultar lo segundo, recurriríamos a lo primero. La manifestación iba a convertirse en sublevación. No es fácil cerrar la caja de Pandora una vez abierta ni devolver el genio a su botella de angosto cuello.

Echamos mano a los bolsillos. No nos faltaba munición. Empezó la pedrea. ¿Contra los cristales de la Embajada? No. Contra los grises. Su paciencia se colmó. Contraatacaron. Yo estaba ebrio de emoción. ¡Por fin una aventura! Retrocedíamos y volvíamos a la carga. Una y otra vez, una y otra vez.

Al principio sólo nos hostigaban las fuerzas de a pie. Luego, exasperadas por los cantazos que recibían, lo hicieron las que iban a caballo.

Fue impresionante. Cosas así sólo se veían en las películas. Intervine, después de aquella iniciación a la asonada, en otros muchos encontronazos de similares características, pero tuve que esperar al mes de mayo de 1976, muerto ya Franco y parpadeantes las primeras luces (y sombras) de la Transición, para asistir a otra carga de la caballería.

En esa ocasión no fueron los grises, sino la guardia civil, con sus bicornios de poema de Lorca, los sables en ristre y las verdes capas al viento, la que azuzó a sus monturas persiguiéndonos al galope por el prado de Villalar, cerca de Tordesillas. Nos habíamos congregado allí varios centenares de revoltosos para festejar el recuerdo de la Castilla Comunera en el día y escenario de su derrota ante el ejército del César Carlos.

El espectáculo, consideraciones políticas aparte, fue grandioso, digno de una película de Cecil B. de Mille. Pensé, de hecho, mientras corría delante de los caballos, en La carga de la brigada ligera, aunque no fuese él quien la dirigió.

Ni que decir tiene que nos dispersaron en un santiamén. ¡A ver quién es el guapo que se resiste a argumentos así! Fue la segunda y última derrota de Padilla, Bravo y Maldonado.

La dimos por sentada –qué remedio… No habíamos enviado nuestros sueños a luchar con el Séptimo de Caballería– y nos fuimos alegremente, yo, la chica que me acompañaba, mi hermana Marilén y unos cuantos amigos, ácratas a más no poder y seguidores de las disolventes doctrinas impartidas por Agustín García Calvo en su cave parisiense de La Boule d’Or, a zamparnos un cordero en Tordesillas.

El día de la manifestación contra Inglaterra, en el que estaba cuando se cruzó el recuerdo de la acometida del prado de Villalar, conocí, mientras los dos huíamos de los caballos de los grises, al primer amigo de la vita nova que aquella mañana, entre gritos, carreras y canciones subversivas, empezaba para mí. Era un chico delgado y bien parecido, de mi misma edad, que también estudiaba Derecho, aunque al terminar ese curso, como lo hice yo, se matriculó en Filosofía y simultaneó las dos carreras.

Se llamaba Ariel del Val. Tenía un hermano menor, Juanito, al que conocí más tarde y con el que también entablé relaciones de secundaria amistad, pues lo era sólo a título de consorte, por así decir. La mía con Ariel fue, en cambio, vigorosa y se mantuvo sin altibajos –aunque en su fase postrera, conmigo danzando por tierras de Asia y África, apenas nos viéramos– hasta que la muerte del Caudillo puso fin a los artificiales vínculos creados entre quienes, polvorillas todos, nos habíamos opuesto a él.

La lucha antifranquista, mientras duró, y duró mucho, más de veinte años, fue una hormigonera en la que personas de muy distinto talante nos vimos mezcladas y revueltas. Luego, al quedarnos sin enemigo común, la hormigonera se transformó en acelerador de partículas, el mortero se disgregó y cada uno tiró por su lado.

Ariel y su familia vivían en un apartamento independiente plantado en el último piso del Hotel Mora, frente al Jardín Botánico, que allí, si no me equivoco, sigue. Para subir a él había que coger el ascensor situado junto a la recepción. No necesitaban portero ni era necesario, por la noche, llamar al sereno. Tan extraña ubicación era para mí permanente motivo de asombro y de envidia. Seguro que allí, tan cerca del Prado, se ligaba con extranjeras. Nunca, ni antes ni después, he sabido de nadie cuya vivienda estuviese en el interior de un hotel.

El modo en que Ariel y yo nos conocimos fue tan pintoresco como la épica ocasión en la que ese encuentro se produjo. Los dos fuimos acosados a la vez por un par de grises que se nos vinieron encima enarbolando porras. Echamos a correr y nos metimos en un portal sin darnos cuenta de que al hacerlo caíamos en una trampa. Los polis nos siguieron. Era una casa burguesa. Subimos de par en par los escalones de mármol. En cada uno de los descansillos pulsábamos el botón del timbre de la única puerta que daba a ellos animados por la esperanza de que la abriesen y nos brindaran asilo. Era inútil. Nadie lo hacía. Todo lo más, visto y no visto, un parpadeo de la mirilla. Tras un breve compás de espera seguíamos subiendo y llamando, subiendo y llamando…

Y los grises detrás. En el último piso, jadeantes, nos detuvimos. No había más escapatoria que la de tirarse al patio de luces por la ventana del rellano inferior. Nos hicimos a la idea de que iban a brearnos. De pronto, cuando ya estábamos decididos a plantar cara a la adversidad defendiéndonos a puñetazos por problemática que esa salida fuese, el ruido de las pesadas botas de nuestros perseguidores cesó. Nos asomamos con cautela por el hueco del ascensor. No vimos a nadie. La cacería había terminado. Los grises, seguramente, habían caído en la cuenta de que se estaban metiendo en un lío, pues su beligerante presencia en el interior de un edificio privado tan respetable como aquél contravenía los usos y costumbres del Régimen, así como la legislación vigente, y no iba a ser agradecido por quienes en él, al resguardo de toda sospecha de subversión política, moraban.

Ariel y yo nos miramos, exhalamos un suspiro de alivio, permanecimos allí, recobrando el aliento, unos minutos, volvimos de puntillas, como sioux, al portal, nos asomamos desde él a la calle y… Ya no había grises en ella. Los defensores del orden se habían replegado y agrupado en torno a la embajada. Los cristales de las ventanas de ésta yacían, hechos añicos, en el suelo. También lo estaban, aunque de eso no nos enteramos hasta el día siguiente, los de El Corte Inglés de Callao, único que existía entonces, injustamente apedreado por el vandalismo y la arbitrariedad de una tropilla de manifestantes que se había desligado del grueso de la protesta.

No había entonces grupos antisistema, comandos del 15-M ni separatistas catalanes, pero la naturaleza humana siempre es la misma. Homo antecessor, neandertales, cromañones, sapiens sapiens: todos iguales. Progresa la ciencia, no la conciencia. Los bípedos implumes, cuando se aúnan en el seno de la masa, recuperan inmediatamente los hábitos, nunca del todo perdidos, de la animalidad.

No es éste, bien lo sé, el momento más idóneo para formular una reflexión tan extemporánea. Es de hoy. Hubiese sido impensable entonces. Aquella mañana me sumé con imparable entusiasmo y volcánica joie de vivre, sin un atisbo de duda, a lo que Ortega había descrito con elegante lucidez en su obra de mayor impacto político y social: La rebelión de las masas.

La leí poco después y me impresionó. Pese a ello, haciendo caso omiso de lo que el filósofo decía, pues no siempre resulta fácil adaptar la vida a las ideas ni las ideas a la vida, a la vuelta de unos meses me convertí en activista político, miembro del Partido Comunista y ferviente partidario de la revolución proletaria. ¡Yo, que soñaba con ser monje en la cartuja de Miraflores, niño lobo en la India de Kipling, Gary Cooper en El manantial, Hemingway en el Kilimanjaro, Judy Garland en El mago de Oz y Sinuhé en los brazos de una ávida prostituta del Nilo y de una romántica princesa cretense! Mayor contradicción no cabía.

Era una pose, pero tardé más de diez años en cobrar conciencia de que no había nacido para redimir a nadie ni poner orden en la sociedad, sino para vivir en soledad e indagar en mi mismidad.

Así tus ojos, adentro tornados, / te mostrarán tu tesoro escondido / bajo la tierra de tus propios campos… Ese verso es de Kipling. Lo incorporó a sus Nuevos cuentos de las colinas y yo lo leí poco después de la manifestación que he relatado. Luego lo olvidé, me perdí por mil vericuetos, di otros tantos tumbos y tuve que llegar a la India, a Benarés, a Oriente y a las experiencias de éxtasis inducidas por el cáñamo y el ácido lisérgico, entre otras sustancias psicotrópicas, para mirar, efectivamente, hacia dentro y volver al camino emprendido en la infancia.

Noli foras ire, había dicho san Agustín, primer egógrafo del que guardamos memoria…. No salgas de ti, ensimísmate, no atiendas a lo exterior, pues sólo en tu interior habita la verdad.

Tenía razón, hoy lo sé, ¡pero era tan divertido lo de fuera!

Serían las dos y media de la tarde cuando me despedí de mi nuevo amigo y regresé, ebrio de gloria, a casa. Lo hice a pie, por la Castellana, Colón y Goya. Había muy poca gente. Fui de los últimos que plegaron velas. La manifestación se había disuelto.

Mi madre, al verme llegar en semejante estado de excitación, alzó un poco las cejas, me taladró con los haces azules de sus ojos e inquirió el motivo de mi tardanza. Mi padrastro, discreto siempre, aunque también curioso, se limitó a escuchar.

Habían empezado a comer. Mis hermanos lo hacían en el colegio.

Expliqué, con juvenil fogosidad, lo que había ocurrido. Cargué las tintas. Puse a caldo a los hijos de la Gran Bretaña, pero también, ecuánime en lo concerniente a deslindar responsabilidades, escarnecí sin compasión a quienes habían impedido que arrasáramos la embajada inglesa.

Mi madre, lacónica y sabia, comentó:

–Mal asunto. Cuando los estudiantes se echan a la calle… Así vino la república y, después, la guerra.

Seguro que pensaba en su primer marido. En mi padre.

Luego añadió:

–Anda, hijo. Come.

Al Régimen se le había ido de las manos la protesta. Quiso jugar a dos bandas, pero falló la bola. Sobradamente conocida es la anécdota que esa misma tarde, entre risas, recorrió todos los mentideros del país…

Parece ser que el ministro de Asuntos Exteriores, requerido por el embajador inglés, prometió a éste que iba a enviarle más guardias. Su interlocutor, con sorna británica, repuso:

–No se tome esa molestia. Me conformo con que envíe menos estudiantes.

También se dice que aquel día hubo esporádicos mueras a Franco en el griterío de los manifestantes. Yo no los oí.

Unas horas después, a media tarde, según supimos al día siguiente, un puñado de revoltosos asaltó los estudios de Radio Madrid, que estaban en la Gran Vía, encima de los almacenes Sepu, frente a la Casa del Libro, donde hoy emite la Ser, para exigir que cesara la manipulación informativa y se diera a los oyentes noticia veraz de lo sucedido.

Y yo me perdí tan audaz golpe de mano.

Ese día tomé la decisión de vivir con la oreja pegada al suelo, como si fuera un piel roja, para oír el galope de los caballos y llegar siempre a tiempo al ojo del tifón.

Por primera vez desde el 1 de abril del 39 grupos incontrolados tomaban la calle en el centro de Madrid, increpaban a las fuerzas del orden y las apedreaban.

¿Mal asunto, como había dicho mi madre?

O quizá bueno, pensé. Tuve la impresión de que mi historia personal se cruzaba por fin con la historia universal y de que el niño que a los tres años robó una vaca era testigo de ella.

El alevín de escritor, ilusionado, salía por sus fueros y reclamaba su parte del botín. El tiempo se encargaría de demostrar que el pillaje había sido sustancioso. Algún día, me dije, contaría en un libro lo que acababa de vivir.

Y acerté. Es lo que estoy haciendo.

Comentarios