Se ha publicado hace poco en un diario un bien escrito elogio hacia uno de los seres que compendian la negra bilis y el trincón desprecio al país que los engendró y alimentó, sin renunciar con ello a las ventajas derivadas de su origen. Últimamente se han retratado también en esa cuerda los firmantes de un aterrado y aterrador manifiesto madrileño contra lo que aseguraban iba a llegar —en realidad lleva instalado veintiséis años— si seguían gobernando quienes lo están haciendo nada mal en la próspera Comunidad y han enderezado el rumbo de la región donde los del manifiesto viven, y viven bien, por más que en su pijorrojerío hagan brindis al bolchevizante sol que dicen pretender, y que de entrada y si hubiera llegado a fondo les habría expropiado las segundas o terceras viviendas que seguro poseen.

El primero de los bergamines fue Juan Goytisolo, quien por prietas vías oscuras se pasó con armas y bagajes a la gumía sarracena, pero luego fue célere en recoger los dineros hispanos de un premio que servilmente dio el gobierno de Rajoy a alguien que había vituperado a la lengua en la que escribía y sobre todo a su país, al estilo de la “insidiosa reconquista”, cual predicó un periodístico pope, indudable beneficiario de ella. Goytisolo había jurado no recoger en su vida galardón alguno de la tierra que lo parió. Muy noble, pues, su gesto.

El segundo fue Alfonso Sastre, escritor comprensiblemente olvidado, nonagenario madrileño de brumosos antecedentes inmersos en el terror y aún más siniestros nexos conyugales. Desde los años ochenta vive en el País Vasco apoyando a la que se autodenomina izquierda nacionalista vasca. Nacional-socialismo vasco, para quienes lo hemos vivido allí o lo han sufrido. Por esos pagos anda Sastre, y allí parece que aún homenajean y adulan al provecto converso.

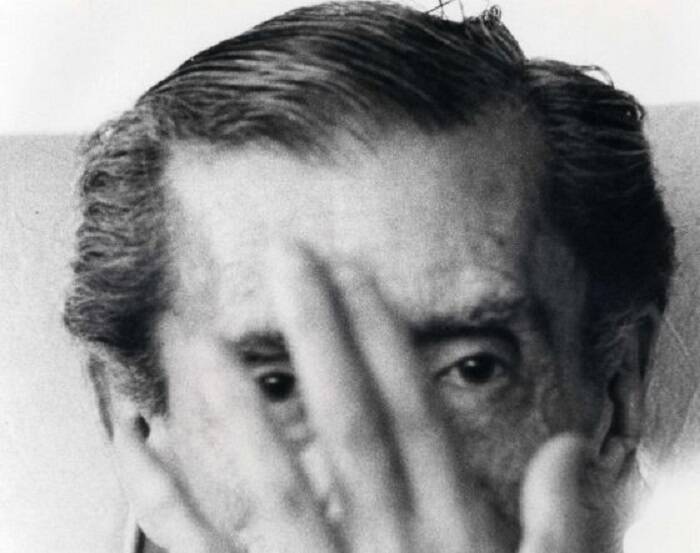

El tercer Bergamín es el de ese apellido. Cristiano y marxista, es decir, mal cristiano y mal marxista, por más que se juegue unamunianamente con la paradoja para solucionar lo que poca paradoja permite, tal como rigurosamente está demostrando la Historia.

Escupió Bergamín sobre su tierra cuando quiso —y consiguió— que lo enterraran en Fuenterrabía, con doble intención de apoyar epigonalmente al separatismo vasco y de dejar sus huesos fuera de España, o casi, por ahora. Una pena, ese berrinche póstumo, porque pese a su mediocre producción prosística y poética, no me dirán que no es triste que un español que escribe en español busque con tal ahínco alejarse del solar que le dio identidad. No fue el primero. En eso, Bergamín y otros bergamines mayores y menores hacen piña con el tipo que cerca de mi calle había escrito el otro día en una pared “Puta España”. No es concebible que un inglés, francés o italiano garabateen lo mismo de su tierra, por muy emberrenchinados que estén con ella. El humano es bípedo territorial, y el llamado internacionalismo es de las mayores falacias que ha inventado una izquierda que, en cuanto arrambla con el poder, se vuelve más geofísica, expansionista y patriotera que nadie. Pero algo triste tiene este buen país hispano, tantas veces tan falto de autoestima, hasta el punto de haberse creído muchos de sus hijos la leyenda negra urdida por enemigos económicos e históricos suyos que han hecho trapacerías y crueldades iguales y muy frecuentemente mayores. Y encima, ellos sin dignarse apenas mezclar legalmente sus pálidas razas con las de los oscuros pueblos invadidos.

Bergamín fue un personaje bastante siniestrito durante la Guerra Civil. Sé y he defendido que una cosa es la persona que escribe y otra lo que se escribe. Es lo que da el factor humano. Hay casos increíbles. Personas excelentes escriben fatal y redomados canallas escriben como los ángeles. Qué le vamos a hacer. Pero si no se trata la calidad literaria del autor —en este caso poca, como el comprensible olvido de su obra predica— no podemos hacer un panegírico humano del madrileño que presidió la Alianza de Escritores Antifascistas. Bergamín, huesudo, morenito y amilicianado, iba siempre pistola al cinto, sin que personalmente disparase un tiro, parece, pero no se comprometió jamás en mediar por la vida de presos a quienes el terrible “paseo” fue el último momento de sus vidas. Bergamín estuvo después resentido siempre contra Franco y el franquismo. Estaba en su derecho, pero vino a España cuando quiso, impune tras sus “hazañas bélicas”, y al igual que Goytisolo y Max Aub, quejoso de que su país no le homenajeaba y reverenciaba cual su contestación política y prosapia literaria merecían. De ahí puede apuntarse el despecho. En eso, Bergamín y los bergamines madrileños del ridiculísimo manifiesto de hace unos días se igualan por abajo, resentidos ante un sistema que les ha permitido vivir, y en el caso de estos últimos, vivir taco de bien. Y ahora, a seguir gozando de la vida y los vinos, paniaguados progres que a pocos días de las elecciones próximas volverán a descubrir que viven en un infierno y han de quejarse de ello por escrito. Recuerdo que a ese tenor leía sobre unas palabras de Alejandro Magno a uno que le tildó de tirano: “Si yo en verdad lo fuera, tú no me lo dirías”.

Menos infierno madrileño, Menos bergamines. Menos lobos, porfa.

Comentarios