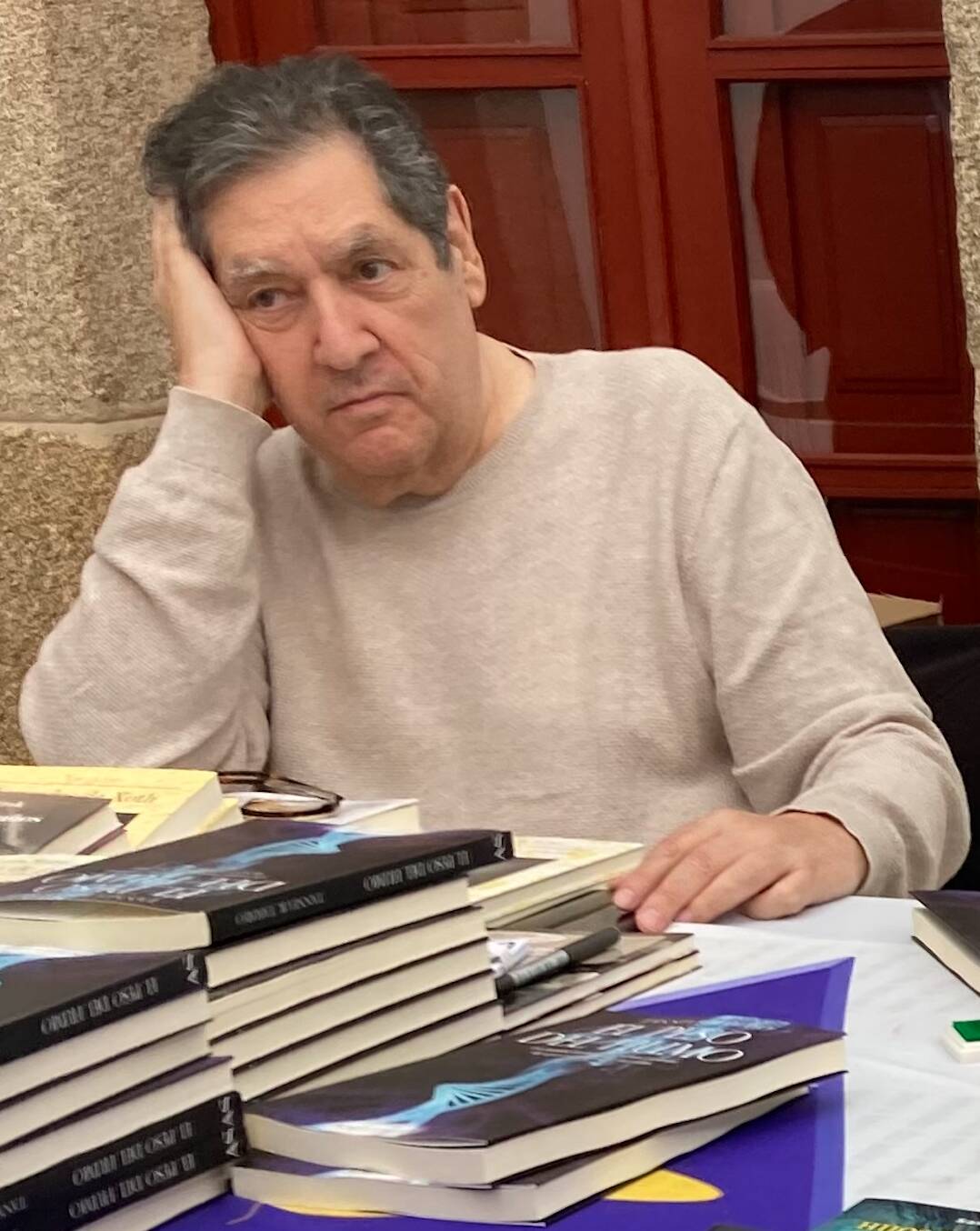

Leopoldo Marechal:

ŌĆ£De todo Laberinto se sale por arribaŌĆØ.

Mi t├Ło, Francisco Arellano (1953-2022), acaso la persona m├Īs decisiva sobre mi todav├Ła incompleta biograf├Ła, me dijo una vez que todo lo que yo escrib├Ła estaba muy bien, a pesar de ser demasiado largo, pero que en el fondo no trataba de nada. Esta vez me ha impuesto un tema, el que yo nunca quise tener, aquel que no soy capaz de articular: su muerte. Y escribirlo me ha costado casi m├Īs que la desgracia de vivir sin ├®l. La muerte del hombre es la muerte de su biblioteca, aunque ├®sta pueda sobrevivir en forma de legado, abriendo as├Ł sus misterios a ojos nuevos. Resulta imposible reducir la importancia de esa biblioteca, de ese hombre que fue Paco, a unas pocas l├Łneas. Ni muy bien ni muy mal, he hecho lo que he podido, como todos, en las tareas que nos arroja esta puta vida; tambi├®n a ├®l, que fue mejor que muchos; el ├║nico, en definitiva, que ten├Ła lo que hay que tener para viajar a las estrellas.

Mis primeras lecturas se las debo a ├®l, que me facilit├│, a la misma edad en la que a su vez se hab├Ła iniciado m├Īs de medio siglo antes, el descubrimiento de autores como Robert E. Howard, Michael Moorcock o Edgar Rice Burroughs. Lecturas que forjan el car├Īcter, gracias a personajes como John Carter, Francis Xavier Gordon o Harry Dickson, aunque no tanto como las horas y recuerdos compartidos con Paco; como la irrenunciable biblioman├Ła que late en la sangre. Valgan a modo de homenaje algunas notas dispersas acerca de su figura, en buena medida extra├Łdas de la conversaci├│n con ├®l: su inter├®s, desconocido para muchos, por las Ciencias Naturales y la Historia Antigua; su tendencia a trabajar incansablemente desde primera hora de la ma├▒ana; su buena mano para la cocina, especialmente para preparar guiso de rabo de toro; su voz de orador y su humor ir├│nico, digno de Mark Twain; su pasi├│n por Clar├Łn y otros cl├Īsicos espa├▒oles que cultivaron, secretamente, lo extra├▒o; la inmersi├│n en el epistolario de Lovecraft, del que lo sab├Ła todo; la consideraci├│n de Cr├│nicas Marcianas, de Ray Bradbury, como la mejor obra literaria del siglo XX; y de Grupo Salvaje, de Sam Peckinpah, como la mejor pel├Łcula de todos los tiempos; los premios Gabriel o Ignotus, que recibi├│ por su labor editorialŌĆ” Y tantos momentos que ahora se perder├Īn como l├Īgrimas en la lluvia.

En nuestra ├║ltima conversaci├│n telef├│nica, sin saber nada de lo que ocurrir├Ła despu├®s, hablamos de asuntos muy inocentes: la vertiente fant├Īstica de Woody Allen y la calidad de los programas de cine que comanda Jos├® Luis Garci. Mi t├Ło hubiera sido un viejecito terrible, porque siempre tuvo el car├Īcter de un ni├▒o gamberro y genial. La aventura y la fantas├Ła fueron el eje de todo su trabajo, que a su vez a├║na otros g├®neros, como la ciencia-ficci├│n, el pulp o el terror. Buscando ŌĆ£encontrar en la lectura lo que no me dio la vidaŌĆØ, a la manera de Walter Mitty, siempre prefiri├│ el relato a la novela; los Weird Tales que edit├│ a las pl├║mbeos Best-sellers que evit├│; la literatura de hace un siglo a la de ahora; y por eso su gran obra editorial est├Ī compuesta por los n├║meros de Delirio, de los que poco antes de morir dijo: ŌĆ£El ├║nico requisito para publicar algo era que me gustara a m├Ł. Leer mi cat├Īlogo es leer lo que yo no soy capaz de escribirŌĆØ. En esas mismas fechas acordamos una entrevista para mi canal de Youtube (Pura virtud), que despu├®s jam├Īs tendr├Ła lugar; quiz├Īs de esa manera podr├Ła haber realizado una labor recopilatoria, a base de preguntas, mejor que la que torpemente he ensayado aqu├Ł.

Ante todo se consideraba un aficionado al g├®nero, sin m├Īs paliativos o aderezos; alejado, en cualquier caso, de la utilizaci├│n pol├Łtica o acad├®mica del mismo, buscaba ni m├Īs ni menos que imaginaci├│n y entretenimiento: ŌĆ£Los que han estudiado el g├®nero desde un punto de vista acad├®mico, a mi entender, y conozco a muchos de ellos, no tienen demasiada idea de lo que est├Īn haciendo. Muchas etiquetas por aqu├Ł y all├Ł, referencias y notas al pie, pero lecturas, lo que se dice lecturas, muy poquitas y muy tergiversadas. Leen lo que les mandan otros cr├Łticos o estudiosos o lo que sean, pero no leen de verdadŌĆØ. Paco Arellano fue un erudito, un anacr├│nico, un conversador, un autodidacta, un gran editor y, por encima de eso, represent├│ una forma de estar en el mundo a la que yo siempre me he querido adscribir: espa├▒ol, heterosexual, no polimorfo, cimarr├│n, blanco. Rebelde, y por eso mismo elegido para la gloria, tres mujeres destacaron en su vida: su madre, Paula; su hermana, Isabel; y su mujer, Amparo. Sin ellas no hubiera existido ni Delirio/Marginalia, en particular; ni La Biblioteca del Laberinto, en su conjunto.

Tampoco podemos olvidar a sus hijos, Arturo y Javier, en cuyo rostro a├║n vive su padre. Ni a sus amigos: Luis Alberto de Cuenca, al que acompa├▒├│, con aire de Bogart, en trances de desamor; o Jes├║s Palacios, al que prest├│ la m├Īquina de escribir para que diera cuerpo a su primer libro; adem├Īs de Carlos Aguilar, Agust├Łn Jauregu├Łzar, Mariano Mart├Łn Rodr├Łguez, Carlos Saiz Cidoncha, Javier Mart├Łn Lalanda, Fernando Savater, Juan Ignacio Ferreras, Alfredo Lara, Jos├® Antonio Salcedo, Ignacio Armada, Jos├® Mar├Ła L├│pez, Leopoldo San Juan, Jes├║s G├│mez, Jos├® Antonio Villanueva, Ian Watson, Carlos Suchowolski o Pedro Garc├Ła Bilbao, con los que convers├│ interminablemente. Y sobre todo Frank G. Rubio, al que conoci├│ en la adolescencia y con el que me ha dejado, a modo de herencia, una amistad que se remonta hasta la lejana HispaCon de los a├▒os 70. Con todos ellos en la memoria pongo fin a este texto, sin posibilidad de consuelo. Quedamos sumidos en un perpetuo eclipse, aunque con vistas a la b├│veda celeste, gracias a la inmortal biblioteca.

┬Ā

Comentarios