Batiendo récords de producción ensayística de alto nivel, acaba de salir estos días tu tercer libro dedicado a las relaciones entre España e Hispanoamérica. O lo que es lo mismo, a las relaciones entre España y ella misma; entre España y su otro yo. Su título —un auténtico desafío para todos los partidarios de la Leyenda Negra— es Lo que América le debe a España. ¿Puedes sintetizar en qué consiste esta deuda?

Me gustaría contestarte con una frase de Augusto César Sandino, un hombre que enfrentó, en Nicaragua, al imperialismo norteamericano pistola en mano. Un hombre a quien nadie en su sano juicio podría acusar de fascista, de nacional-católico o de conservador retrogrado. Decía Sandino: “Yo veía antes, hace tiempo, con protesta la obra colonizadora de España; pero hoy la veo con profunda admiración. España nos dio su lengua, su civilización y su sangre. Nosotros más bien nos consideramos como españoles indios de América”. Más claro canta un gallo.

Pero por si esto te parece poco podría citarte a Eva Perón cuando gritó a los cuatro vientos: “La epopeya del descubrimiento y la conquista es, fundamentalmente, una epopeya popular. Somos, pues, no sólo hijos legítimos de los conquistadores, sino herederos directos de su gesta y de la llama de eternidad que ellos transportaron por sobre los mares […]. Éste es mi homenaje al Día de la Raza, día del pueblo que nos dio el ser y que nos legó su espiritualidad.”

Y he citado, a modo de ejemplo —palmario, por cierto—, dos de los tantos hombres y mujeres que la progresía woke jamás podrá tildar de fascistas, precisamente. Todo lo contrario. Se los podrá calificar de cualquier cosa, menos de “fachas”. Se podrían incluir en la extensa lista de políticos y pensadores que entendieron el sentido de Patria Única, hija legítima de la España que nos trajo la Fe, la Cultura, la concepción del Mundo, la lengua.

Pensadores y políticos que van desde Rodó a Ugarte, pasando por Vasconcelos y toda la denominada Generación del 900. A esta lista de políticos y pensadores de las más diversas orientaciones ideológicas podrían agregarse, en toda la América hispánica: Haya de la Torre, Hipólito Irigoyen, Juan Perón, Juan José Hernández Arregui, Jorge Abelardo Ramos, el propio Fidel Castro y hasta al mismísimo Trotsky. La enumeración completa es larguísima. Todos ellos son citados en mis libros cuando, en sus dichos y escritos respecto a España, han loado su participación e influencias benéficas y determinantes en la construcción de una ecúmene única y sin prejuicios de raza.

Todas las sangres, así se titula la más famosa obra del eximio literato peruano José María Arguedas. Ningún título más apropiado para la América hispana que, por cierto, junto a la Madre Patria peninsular, constituyen una Unidad Esencial, que es justamente el rasgo que identifica a una Nación.

Unidad Esencial que hace que todos los españoles, peninsulares o americanos, compartamos no sólo una lengua común, sino un cúmulo de creencias que dimanan de Grecia y Roma, se redimen en la Fe Católica y se resumen en su forma de ver el Mundo y organizar la Comunidad.

Éste es nuestro denominador común, el que nos hace ser —con nuestras peculiaridades locales— un solo pueblo, una sola Nación que quizás tenga por mayor pecado no reconocerse Una, justamente gracias a la Leyenda Negra, inventada por los enemigos de España y llevada al paroxismo por la anglosfera.

Por retomar tu título, pero dándole la vuelta, ¿qué sería lo que España le debe América? Quiero decir: aparte de los productos vegetales ahí descubiertos; aparte de la plata y del oro llegados a Sevilla (infinitamente menos, por cierto, de lo pretendido; recuérdanos los datos comparativos, por favor) y aparte de algo mucho más importante para quienes no somos materialistas, como es el honor por el deber civilizatorio cumplido, ¿qué es lo que América le ha aportado a España?

Me pides que te recuerde el quantum del oro y la plata llevados a Sevilla desde América en el curso de más de trescientos años de Unidad. Y debo recordarte que América era, entonces y gracias a la obra de España, infinitamente más moderna y rica que la Península. Sus habitantes y sus tierras, sus riquezas quedaron, mayoritariamente, en la propia América. De América, la Corona Española no obtuvo más que lo que se llevaba de sus dominios peninsulares: el Quinto Real, es decir un 20% de lo que producía América. El resto se quedó en América traducido en infraestructura, en un sistema de Salud Pública único para su época —y superior por mucho al de la propia península—, rico en Hospitales de uso para españoles, criollos e indios, una educación que iba desde las primeras letras y las matemáticas básicas hasta un cúmulo de universidades a las que accedían todos aquellos que acreditaran capacidad. A esto también le cabe un largo etcétera que detallo y documento en mis libros. Mucho es lo que América le debe a España, comenzando por la liberación de la feroz antropofagia de los imperialismos indígenas.

Pero entiendo que, más importante que relatar lo que España le debe América, resulta trascendente explicar, puntualizar, aquello que España —si escoge el camino político correcto—, le va a deber a América en un futuro próximo.

No cabe ninguna duda de que España tiene una pirámide poblacional funeraria. No caben dudas, tampoco, de que estamos ante el inicio de un largo ciclo migratorio. Un ciclo migratorio cuya corriente central va desde Asia y África hacia la península europea.

Y, puesto que las sociedades europeas han perdido el sentido de la trascendencia —una trascendencia que comienza con la prole, con los hijos propios, que ya no tienen, ni parecen querer tener—, son sociedades que no tienen modo alguno de solucionar los problemas originados por el envejecimiento de su población, sin recurrir a la inmigración.

Ahora bien, teniendo en cuenta la dirección que lleva esta corriente inmigratoria central, este flujo inmigratorio hacia Europa en general y hacia España en particular, surge de inmediato a la consideración el problema de la incorporación de ese proletariado externo a la sociedad de acogida.

Allí se encuentra el nudo central del problema: ese proletariado externo, proveniente de Asia y de África, tiene un sentido de la existencia y una visión acerca de cómo organizar la sociedad y el estado, totalmente antagónica con la reinante en la sociedad española.

Resulta claro que, si los descendientes de estos inmigrantes mantienen el mismo sentido y la misma visión que sus progenitores, es de estricta lógica que, cuando sus descendientes constituyan la mayoría de la población, tiendan naturalmente a querer modificar, pacífica o violentamente, la organización política y social en la cual se encuentran. Y esta visión suya cómo debe organizarse la sociedad se contrapone diametralmente a la nuestra. Siendo así, y convertidos en mayoría, es evidente que, en un futuro, cambiarán completamente el modo de vida, las leyes, y el modo de relacionarse las personas.

Ese día España dejará de ser España. Dejará de ser lo que es para ser otra cosa.

Es evidente, pues que sólo a través de la llegada masiva de hondureños, colombianos, peruanos, mexicanos, ecuatorianos, chilenos… podría España resolver su problema demográfico sin dejar de ser España, sin perder su Ser, su Esencia, aquello que la hace ser lo que Es y no otra cosa.

No tomar en cuenta las leyes de la demografía es un acto suicida. Sólo una clase política corta de vista en términos geopolíticos, puede ignorar lo que significa para un estado tener una pirámide poblacional funeraria. Es evidente que sólo una inmigración masiva de hispanoamericanos podría realizar el milagro de que España siga siendo España, de que no pierda ni su Forma de Ser ni su Ser mismo. De lo contrario, los pueblos y ciudades de España parecerán España, pero ya no serán España.

Hablando de lo que llamas, con razón, “la unidad sustancial” —esto es, la unidad etno-cultural— de España e Hispanoamérica, declaras en una reciente entrevista que “de Madrid a Kiev o de Granada a Berlín hay más distancia psicológica, sociológica y cultural que de Lima a Sevilla o de Buenos Aires a Salamanca”. Permíteme por una vez discrepar un poco. Sí y no a la vez, te diría. Sí, por supuesto. Claro está que en cualquier lugar de Hispanoamérica nos sentimos como en casa. En la nuestra. Aunque no fuera más que por la lengua (“la casa del ser”, decía Heidegger); esa lengua —a todas las naciones europeas les ocurre la misma desgracia— que no encontramos en ningún otro lugar de nuestra común patria europea. Porque Europa, pese a la desgracia su “cacofonía lingüística” y pese a nuestras desventuradas luchas fratricidas, es también nuestra patria. Y si España constituye, como Hispanoamérica, una unidad etno-cultural, también constituye una unidad (como mínimo a igual título; si no más, por lo que al componente étnico se refiere) con el conjunto de Europa.

Permíteme retomar tu ejemplo anterior, pero con otras ciudades, en todas las cuales, por cierto, he vivido y me he sentido como en casa. De Madrid a París o de Madrid a Roma hay menos distancia psicológica, sociológica o cultural que de Madrid no al centro de Buenos Aires o de Ciudad de México; pero sí de Madrid a cualquier barriada o poblado indígena o semi-indígena de América. ¿Estás de acuerdo con ello o no? Con otras palabras, ¿estás de acuerdo con que lo propio de esta unidad de destino a la que llamamos España consiste en abrazar simultáneamente y sin anteposición alguna lo español, lo hispanoamericano y lo europeo?

Yo también me siento en Roma, en Nápoles o en Paris como en mi casa. En julio de este año visité Constantinopla, con el solo objetivo de ver la Basílica de Santa Sofía, hoy profanada y convertida en mezquita. Volé luego, desde Estambul a Nápoles, pisé suelo italiano y le dije a mi esposa: por fin estamos en casa.

Y esto es así porque, al igual que España hizo a Hispanoamérica, Roma hizo a España, a Francia y a Portugal, y el cristianismo purificó la obra de Roma consagrando que todos los hombres, convertidos a la verdad revelada, son hijos de un mismo padre y hermanos en Cristo. No todos los hombres, los convertidos a la verdad revelada. A la razón se le sumó la Fe, a la idea de Libertad, le sumó la idea de Justicia.

Luego, con la cristianización de los pueblos germanos allende el Rin, surge la Cristiandad Occidental o la Nueva Cristiandad —porque la Cristiandad vieja era la Cristiandad Orienta—l. Pero importa resaltar que Cristiandad era el sustantivo y occidental el adjetivo.

Sin embargo, es sustancial remarcar que, con la reforma protestante, los pueblos que se pasan de bando se quedan con el adjetivo y pierden el sustantivo, es decir, se quedan con la idea de la Libertad, pero reniegan de la idea de Justicia. Ya no buscarán el Bien (el Bien Común), la Verdad y la Belleza, sino solo la Libertad de hacerse ricos, individualmente. Lutero ha establecido que el hombre se salva por la fe independientemente de las obras, y Calvino ha gritado a los cuatro vientos: ...enriqueceos porque la riqueza es un signo de predestinación, un signo de que sois los elegidos por Dios.

Si antes de la reforma, Europa era una realidad cultural sustancial después de ella sólo será una mera expresión geográfica.

La forma de amar, de vivir y de morir de los pueblos católicos será sustancialmente distinta de la de los pueblos protestantes. Y no vale decir que en Alemania hay católicos, porque estos, después de que Bismark los venció, se convirtieron en verdaderos protestantes, protestantes que podríamos llamar protestantes de rito católico.

Tales católicos posiblemente vayan a misa, pero piensan sin duda como protestantes: Es bueno lo que es útil, y es útil lo que me hace ganar dinero. Ésa es su 'forma mentís'.

La reforma fue, en esencia, un proceso de descristianización que infectó luego, a la propia Francia con la Revolución francesa, cuya máxima no fue en realidad “Libertad, Igualdad y fraternidad” sino: Descristianización o guillotina.

Por ello, aquellos supuestos “revolucionarios” cometieron el primer Genocidio de la llamada era moderna que fue el Genocidio de Vendée, el Genocidio de los católicos franceses que se negaban a dejar de ser católicos.

Paulatinamente, Europa se fue vaciando de contenido, de realidad sustancial, y, hoy, abrazarse a Europa —que para los franceses, alemanes y tutti quanti siempre terminó en los Pirineos— es abrazarse a una moribunda, porque el Estado laico francés, el Estado laico alemán, el Estado laico italiano tienen fecha de defunción.

Las inexorables leyes de la demografía determinan que, salvo un milagro, en un plazo no menor de veinte años y no mayor de cincuenta, de las mujeres francesas, alemanas o italianas sólo veremos sus ojos, y del vino francés o italiano solo tendremos un tenue recuerdo. España podrá salvarse de ese trágico destino sólo por la llegada masiva de hispanoamericanos.

Y será ésa la deuda vital que España tendrá con América: nada más y nada menos que seguir siendo España.

Mi anterior pregunta tenía un obvio trasfondo: el de la dificultad y las complejidades de la integración étnica emprendida en América. España —es el contenido mismo de tus libros— lo hizo todo, lo dio todo. Con generosidad sólo equiparable a la de Roma, se volcó en cuerpo y alma en América. Nada se le puede reprochar (salvo las inevitables maldades, como tú dices, de unos hombres que no eran ángeles, sino también demonios). Esto es indiscutible. Pero es indiscutible respecto al proyecto inicial de Hispanoamérica, respecto a lo emprendido en sus primeros años o siglos. Ahora bien, si contemplamos la realidad actual de este mismo proyecto, desgarrado entre dictadorzuelos izquierdistas y corruptos o locos ultra neoliberales, ¿no nos lleva ello a concluir, hoy por hoy y con todo el dolor del corazón, que el proyecto hispanoamericano es un proyecto fracasado? ¿A qué se debe, en ultimísimo extremo, semejante fracaso? Quisiera equivocarme, pero me pregunto (y te pregunto): ¿no se deberá acaso a que el mestizaje de nuestras dos etnias —la europea y la indígena— tenía algo que las abocaba de alguna forma al fracaso? ¿Cómo se puede entender, por ejemplo, que, quinientos años después, todavía existan tantas comunidades indígenas que no están en absoluto integradas o que sólo se hallan integradas a medias?

Importa, para responder a esta pregunta, remontarse nuevamente a la historia.

Los griegos fundaron, en la isla de Sicilia, las ciudades de Agrigento, Siracusa, Catania, Naxos, Taormina y Messina, mientras que en el sur de la Península itálica se crearon las urbes de Nápoles, Cortona, Tarento, Síbaris o Gallipoli, entre otras. Asimismo, en las Galias, construyeron las ciudades-puerto de Niza, Mónaco y Marsella; en la Península ibérica, Ampurias, Tarragona, Zacintos y Hemeroscopion, y en el Mar Negro la que siglos más tarde sería la famosa ciudad de Bizancio.

Todas estas urbes autónomas, celosas de su independencia, se denominaban poleis y conformaban lo que se denomina la Magna Grecia. Los fundadores siempre llevaban consigo un puñado de tierra de su Madre Patria, Grecia, que desparramaban simbólicamente sobre el suelo de la nueva ciudad. También transportaban el fuego sagrado para asegurar la continuidad de la “Fe fundante”.

Es importante resaltar que los fundadores de esas nuevas ciudades eran hombres y tomaban esposas entre las mujeres indígenas, dando así inicio a un proceso de mestizaje que fue más o menos intenso dependiendo de las circunstancias. Esta voluntad de mezclarse con el otro fue desde aquel momento parte del ADN constitutivo del verdadero Occidente.

Así se comportaron tanto romanos como españoles cuando construyeron sus respectivos imperios.

Sin embargo, esa herencia cultural fue rechazada —tras la rebelión de Lutero— por los pueblos anglo-germanos, que se hicieron protestantes. Fue así que, cuando Inglaterra se convirtió en la gran potencia hegemónica del mundo, Occidente —sería mejor decir el “falso Occidente” que Inglaterra representaba— pasó a ser sinónimo de racismo. Ese “falso Occidente”, la Europa nórdico-protestante, que antaño fuera Occidente Cristiano, borró lo que había de cristiano dentro de él y logró derrotar a la Hispanidad.

A partir de la plena consagración de la hegemonía británica —después de la derrota de Napoleón y de la balcanización de Hispanoamérica en repúblicas impotentes—, Occidente se convirtió en sinónimo de imperialismo y racismo.

Ni Grecia, ni Roma, ni España jamás se consideraron una realidad étnica, sino una realidad cultural producto de una Fe Fundante.

Por eso, los indios americanos, cuando se convirtieron al catolicismo fueron españoles, y es porque se consideraban españoles por lo que lucharon en la mal llamada de Guerra de la Independencia. Lucharon por Dios, por el Rey y por la Patria, que para ellos era España. En la batalla de Ayacucho, el 90 por ciento de las tropas realistas eran indios quechuablantes, mientras que en el llamado ejército independentista no había ni un solo indio. La cuestión étnica resurgió luego de las guerras de la independencia cuando los indios, abandonados por los gobiernos republicanos, comenzaron a sufrir un proceso de pauperización —porque las repúblicas les quitaron sus tierras— y de descatolización —porque las Iglesias de las repúblicas no se interesaron en mantener en ellos el fuego sagrado de la Fe—. Este proceso llevado adelante por las repúblicas los condujo a la marginalidad y, en algunos casos, al resentimiento.

El proceso de mestizaje emprendido por España en América fue completamente exitoso, y el hecho que los indios dieran su sangre por España así lo demuestra.

La realidad étnica solo cobró importancia luego de las independencias, cuando de un lado y otro del Atlántico las elites liberales que se hicieron con el dominio de los gobiernos adoptaron una postura racista que, en el fondo, es la negación de la españolidad y de la romanidad. Era natural que así ocurriese porque en última instancia el liberalismo es hijo de la reforma, es decir, del proceso de descristianización, y cuando desaparece la Fe católica que consagra que todos los bautizados son hermanos, reaparece la cuestión étnica.

Antes de que España, Italia o Francia se descatolizaran, ser español, italiano o francés era una cuestión lingüística y religiosa. Si vamos a la esencia de Francia, me atrevo a decir que es más francés el cardenal Zara que el presidente Macron, como fue más español el indio Antonio Huachaca —que continuó la lucha por España hasta 1830— que Baldomero Espartero.

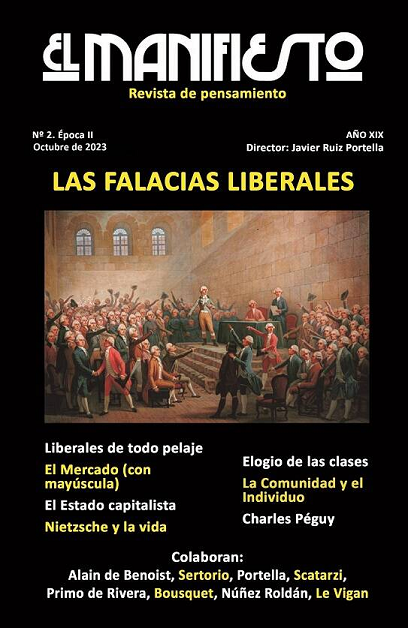

¿Quiere entender a fondo el liberalismo que nos rige?

Lea nuestro N.º 2. Acaba de salir

⇓