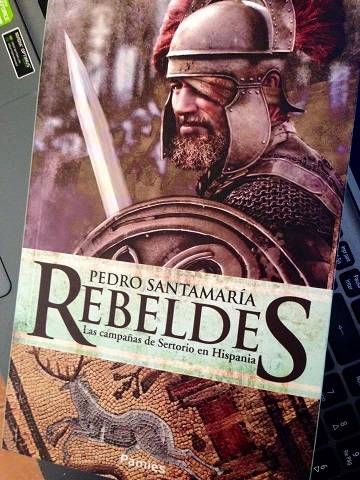

Elegir el punto de vista adecuado es acertar sobre el recorrido de una novela. Lo demás es asunto mucho más privado: el talento del autor, el estilo, el ritmo, las inflexiones dramáticas en el argumento. Lo que determina “qué novela estamos leyendo” es la perspectiva, la cual impone, por lógica, el desarrollo consecuente de la voz narradora. Creo que Pedro Santamaría, en “Rebeldes”, no sólo ha dado un paso más que interesante en su trayectoria como novelista sino que, además, demuestra su oficio y perspicacia a la hora de discernir y elegir algo tan fundamental como la visión de conjunto que predetermina el desarrollo íntegro de la obra.

Podría haberse decantado el autor por elevar un imagen marmórea de Quinto Sertorio, el adusto y virtuoso general, procónsul de Hispania, que se mantuvo en guerra civil por la legitimidad republicana, durante años, en la vieja piel de toro. O quizás habría tentado a Pedro Santamaría la construcción de este personaje como un visionario iluminado, un “señor de la guerra” insaciable, alucinado por el poder, la sangre, la conquista, el botín y el extermino del enemigo. Sin embargo, nos propone el autor una historia mucho más humana, “desliteraturizada” en el mejor sentido.

No, el protagonista de “Rebeldes” no es el personaje histórico en torno al cual giran acontecimientos tan tremendos, sino un muchacho que comienza a exponer el relato con voz casi balbuciente, evocando la figura de Sertorio con el sobrecogimiento de quien admira y teme a un coloso de su tiempo. Esa concepción iniciática del personaje central, el crecimiento del narrador que va ascendiendo en su comprensión del mundo, la vida, la guerra y la muerte conforme la experiencia lo hace más sabio (y más viejo), es la diana perfecta de “Rebeldes”. Diré algo que quizás parezca extralimitado (por fuera de límite, de la propia escena trazada por el autor), pero, sinceramente, así lo expongo: la impresión lectora de las cien primeras páginas de “Rebeldes” me ha evocado el clásico inicio de un gran clásico de la novela de aventuras: “La isla del tesoro”. Cneo Placidio Mutio y el joven Jim Hawkins, como personajes literarios, tienen más en común de lo que parece: ambos trabajan en un penoso negocio familiar, ambos anhelan servir a una gran causa (Cneo a la patria romana, Jim al tesoro, no olvidemos que es un chaval despierto a la vida como una leyenda de marinos, piratas e islas maravillosas); ambos, por distintos motivos, dejan atrás la seguridad de la familia para arriesgarse en empresas que requieren valor y conocimiento; y ambos, desde luego, tienen que aprender rápido y bien cómo sobrevivir en un mundo donde la codicia, el ansia de poder y la mueca de la muerte son, por así decirlo, el pan nuestro de cada día (con perdón por la frase hecha).

Hasta aquí las concomitancias tan subjetivamente indagadas, sugeridas por la lectura, entre ambos personajes. Ahora Cneo ya camina solo. Aunque solo, lo que se dice en soledad, imposible… Junto a él, desde un previo instante de crisis argumental, encontramos a la bella hispana Veleda, a la que no deja de llamar Helena, por la troyana. Con la muchacha escapará de Roma y viajará lejos, muy lejos, hasta encontrarse con Sertorio, unirse a sus ejércitos y participar en la larga, crudelísima guerra del “tuerto” contra sus enemigos Sila, Metelo y Pompeyo. Por supuesto, hay más piratas que en "La isla del tesoro": los cilicios, quienes ayudarán al sabino Sertorio tras su huida a Mauritania y favorecerán su regreso a Hispania, donde muchas tropas, tribus aborígenes y gentes de toda condición se coligarán bajo los estandartes del romano. Es la aventura de nuevo, claro está. Pero la aventura narrada al estilo de Pedro Santamaría: guerras inmundas, batallas donde el valor y el honor sólo sirven para ser olvidados en aras de la supervivencia, asedios, saqueos, matanzas, atrocidades. La guerra es una carnicería, la justicia una cruel venganza, la disciplina una obligación cuya falta se castiga con la muerte… Y aun así, vuelven a aparecer los universales de la novela de aventuras: la lealtad, la amistad y la camaradería; el gesto honroso, caballeroso, respecto a la mujer amada y su felicidad. Los sentimientos nobles, en esta novela, son como carbones encendidos, brillantes, en un lodazal de sangre, destrucción y muerte. Es un efecto admirable, uno de los aciertos de esta novela que resulta necesario señalar: cómo en la turbamulta de la guerra y la desolación, los personajes principales mantienen incontaminado lo bello y valioso de la vida, los principios y virtudes propios del héroe. Hasta el final, el último gran gesto-renunciación de Cneo, hay grandeza en estos personajes. Por otra parte, algo natural: ocasión histórica de tal magnitud no admite gente de medio pelo. Se puede sentir miedo pero no se puede ser un cobarde; se puede desear a la mujer del prójimo pero no ser un rufián; se puede matar al enemigo pero no comportarse como un carnicero. Los personajes de “Rebeldes” no alzan la voz para llamar la atención sobre sus andanzas, adversidades y logros; simplemente, son fieles a sí mismos y por eso destacan en la tumultuosa, oscura polvareda de la historia. En este sentido, Pedro Santamaría denota una pericia más que notable al ir construyendo con firmeza, también con amenidad, un personaje-narrador que dará de sí lo mejor (quizás también lo peor de su espíritu fatigado tras años de combate y penalidad), durante el desenlace de la historia.

Por último, el desarrollo narrativo. No hace falta insistir en que “Rebeldes”, sin concesiones fáciles a la comercialidad y “al gusto del común” (que por lo común suele ser, digamos, adocenado), es una de esas novelas que se leen casi del tirón. En mi caso, en tres sentadas. La historia fluye con agilidad, con pulso bien trazado, sin decaer en ningún momento. Los cambios de escenario y de tiempo se desarrollan con una naturalidad muy de agradecer. Los diálogos resultan concisos, precisos sin caer en lo sentencioso (esa tendencia de los escritores a permitirse el límite justo entre ingenio y pedantería); hacen avanzar el relato, condensan las situaciones dramáticas y son, ciertamente, muy gratos de leer. Los hechos de armas, siempre tan difíciles de describir, se solventan con una especial aptitud, ya demostrada por Santamaría en novelas anteriores, sobre todo en “Peña Amaya”, obra que impuso un nivel literario complicado de superar. No sé si el autor lo ha conseguido, tampoco es importante, pues tanto “Peña Amaya” como “Rebeldes” son dos magníficos ejemplos de lo que hay que hacer cuando se escribe novela histórica, y se escribe bien.

Gratitud por Cneo, Veleda, Agatón, Belinos, Balbo… Por la ambición y el coraje de Sertorio y la tenacidad de Pompeyo, por los desastres de la guerra y los consuelos de la literatura. Por Roma e Hispania y por esa nueva raza híbrida, mestiza entre hispanos y romanos, encarnada en el pequeño Cneo, hijo de Veleda, que forjará con el paso de los siglos el poderoso sedimento de la sociedad hispanoromana, aquella que no hizo a España exactamente tal como hoy la conocemos pero, qué duda cabe, sin la cual nunca habríamos sido. Posiblemente, ni siquiera hablaríamos en latín del siglo XXI.