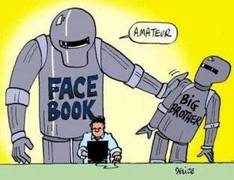

Filtración de datos sensibles, lucha contra el terrorismo, censura de contenidos políticos: no faltan las quejas contra Facebook. En el corazón de una tempestad jurídico-mediática, la red social con unos 2 400 millones de usuarios, ha alienado a una parte de su audiencia. En situación delicada, a pesar del éxito de su gama de productos móviles, Facebook ya no tiene elección: tranquilizar o morir. Los reiterados llamamientos de algunos Estados a una mayor regulación, so pena de desmantelar al grupo, amenazan, pura y simplemente su supervivencia.

Demasiado tentacular para pasar desapercibida bajo los reguladores nacionales, pero no (todavía) lo suficientemente poderosa como para hacerlo sin el consentimiento de la sociedad civil y de los poderes públicos, la empresa de Mark Zuckerberg ha dado un giro. Aun cambiando radicalmente de filosofía. A la opacidad y la arrogancia características de su primera década de expansión, le sucede la era del voluntarismo y de la transparencia en todos los niveles. Así, la contratación del antiguo viceprimer ministro británico, Nick Clegg, es reveladora de esta nueva táctica. Nombrado director de asuntos públicos, el exdirigente demócrata-liberal sigue una agenda con un doble objetivo: tranquilizar y convencer.

Entre los planes de Facebook, el proyecto de moneda virtual mundial (bautizada como Libra) eleva simbólicamente a la red a la altura de los Estados. Ciertamente, el grupo no dispone del derecho a ejercer la violencia legítima. Pero ejerce un poder regaliano: controlando la emisión y la difusión de información, crea el derecho. Sin poseer ni las competencias ni la legitimidad para ejercer ese poder soberano.

En los últimos años, el gigante de las redes sociales ha sido acusado de censura por parte de individuos y grupos de horizontes políticos muy diversos que publican en sus páginas. Las últimas víctimas hasta la fecha han sido cuentas de la ultraizquierda, cuyo verano de 2019 fue particularmente sangrante. Al menos cuatro páginas vinculadas al movimiento fueron desindexadas y sus audiencias cayeron brutalmente tras el período estival. Entre las cuentas afectadas, la del CAME, colectivo de estudiantes de tendencia “no border” de la universidad de Mirail, en Toulouse. En una publicación de agosto sobre su página de Facebook, el colectivo explicaba que el fenómeno se desencadenó por la contracumbre del G7. El hecho de haber compartido un artículo relativo al descubrimiento de un policía infiltrado en los movimientos contestatarios habría provocado la sanción. “A continuación de este post, comprobamos que nuestras publicaciones ya no llegaban a mucha gente”, explica Léon, miembro del CAME. “Nos preguntamos se Facebook no ha utilizado la nueva ley sobre las fake news para desindexar nuestra página y las de otros colectivos, cuando las informaciones que publicamos son ciertamente militantes y comprometidas, pero siempre verificadas”. Cuando se le solicitaron más detalles, Facebook indicó que sólo los administradores de las páginas afectadas tienen derecho, en un plazo desconocido, a una explicación.

Después de las elecciones presidenciales americanas de 2016 y el caso de Cambridge Analytica ‒filtración de datos organizada a favor de diferentes grupos políticos pro-Brexit y pro-Trump, Facebook ha pagado un alto precio por sus derivas. El escándalo provocó una multa récord de 5.000 millones de dólares impuesta por la policía del consumo (Federal Trade Commission). Se trataba, pues, de tomar el control. Supresión de páginas, minimización de la viralidad de ciertos contenidos, desindexación o simple llamada al orden: la red social cuenta con un arsenal de sanciones que despliega en función de la gravedad de la infracción cometida respecto a sus sacrosantas reglas ‒los famosos “estándares” de la comunidad, especie de reglamento interior hecho público en 2015. Este reglamento describe en el menú el tipo de publicación prohibida por la plataforma.

Esta moderación a posteriori se añade a un enfoque más proactivo que consiste en identificar a grupos que ejercen estrategias de influencia sobre el sitio mediante falsas informaciones, todo ello pilotado bajo la mano de potencias estatales. Facebook suprimió así, a principios de año, casi quinientas cuentas supuestamente “coordinadas desde Rusia y vinculadas a los empleados de la agencia de prensa Sputnik”, cuentas sospechosas de compartir “sentimientos anti-OTAN” y favorables a las “protestas”, según Nathaniel Gleicher, director de ciberseguridad de Facebook. A pesar de los gritos de las víctimas de la purga, la red social justificó esta decisión por la voluntad manifiesta de los administradores de ocultar la identidad real del responsable de dar las órdenes, contraviniendo el reglamento interno, que tiene la apariencia de un auténtico código penal digital.

Para contrarrestar las crecientes acusaciones de censura arbitraria, Facebook se lanzó, desde 2016, a un gran ejercicio de transparencia sobre los medios que utiliza para regular los contenidos. La red reivindica, sin sorpresa, el uso de un dispositivo híbrido compuesto de algoritmos, de detección y señalamiento de sus usuarios, pasando a la cultura de la delación como elemento cardinal de su política de seguridad. Una vez identificados, los contenidos problemáticos son tratados a través de una cadena de moderación humana proporcionada principalmente por subcontratistas. Algunos de estos centros externalizados incluyen también a algunos periodistas, invitados a constatar los con su esfuerzo y consentimiento el “formidable desafío” de una moderación a tal escala ―los mismos periodistas que no dejaron de señalar la extrema rudeza de las condiciones de trabajo de estos “asalariados del clic”, cuya tarea consiste en clasificar la basura de la red por tan solo 15 dólares la hora.

En la misma línea, Facebook publicó en 2018, con mucha publicidad, una versión ampliada de sus "estándares", que clarifican un cierto número de conceptos claves y proporcionan ejemplos explícitos de contenidos no admitidos sobre la plataforma.

Sin duda es bueno que los internautas conozcan las reglas y las restricciones a las que son sometidas sus publicaciones. Sin embargo, el problema fundamental de la concentración de poderes continúa sin resolverse. En efecto, como señala el excelente informe de la misión de regulación de las redes sociales presentado por la autoridad estatal encargada de lo digital, todos los actores que ofrecen un servicio de red social desempeñan los roles simultáneamente: “Dictan sus condiciones generales de utilización, deciden en qué medida les vinculan, las modifican según sus necesidades sin ningún procedimiento público, aseguran la interpretación en primera y única instancia, rinden cuentas de su establecimiento en la forma y con la periodicidad que les parecen oportunas”. Esto pone en perspectiva el alcance de los recientes anuncios y sugiere que una transparencia maravillosa deriva simplemente de la comunicación. La intensificación de los medios o la introducción de nuevos dispositivos, especialmente la posibilidad de recurrir a una sanción, no cambian nada el asunto. Peor aún, este debate permanente en torno a los recursos comprometidos por la plataforma actúa como una pantalla de humo que ratifica el muy discutible principio de una regulación en vacío.

Este sistema se aplica instantáneamente a miles de millones de usuarios y suscita muchas reservas: “Es indispensable prever un justo equilibrio entre el recurso a los mecanismos judiciales, a la regulación y a la autorregulación, todo apoyándose en las aportaciones de la misión de regulación de las redes sociales para reflexionar sobre las nuevas formas de regulación”, estima el Consejo nacional digital. Antes de despejar la clave precisando que “la apreciación del carácter de insulto o de odio de un discurso o de una publicación puede, en ocasiones, en función del contexto, ser fuente de dificultades. Esta función pertenecía tradicionalmente al juez, que ofrece todas las garantías de competencia y de imparcialidad para pronunciarse sobre el carácter ilícito de un contenido”. Una púdica manera de recusar la privatización de las misiones de regulación históricamente desempeñadas por el Estado.

No faltan, por supuesto, iniciativas para contrarrestar este tipo de acusaciones. Recientemente, Facebook lanzaba la idea de un comité independiente de supervisión para decidir los casos de moderación más conflictivos y litigiosos. Una idea, ciertamente encomiable que, sin embargo, se ve obstaculizada por el modo de funcionamiento casi estaliniano de este seudotribunal supremo. “Facebook se compromete a que este consejo tome decisiones “obligatorias” sobre cada contenido examinado, pero sólo haciendo recomendaciones sin cambiar las reglas. La empresa no abandona su responsabilidad”, afirmaba Nick Clegg al periódico Le Monde. Dicho de otra forma, cualquiera que sea el grado de eficacia o de legitimidad de este “invento”, la empresa continuará controlando el sistema.

Este proyecto puede considerarse como una maniobra preventiva destinada a limitar el riesgo de intervención coercitiva de los poderes públicos. Pero la creación de esta nueva instancia legitimaría, de hecho, el principio de una justicia privada contra la cuan la justicia nada podría hacer. Tal esquema de gobernanza implicaría, en efecto, una delegación de poderes casi total a las plataformas en el dominio de la regulación de los contenidos, socavando todavía más el monopolio estatal en sus funciones soberanas.

Aunque este modelo de justicia privada no es nuevo, el éxito de las grandes plataformas digitales se basa, precisamente, en la gestión internalizada de los litigios, que suscita un cierto sentimiento de suspense en una parte de la opinión. Este se traduce en una respuesta esquizofrénica por parte de las autoridades que, aun criticando las GAFAM, siguen delegando sus responsabilidades. El movimiento se lanzó en 2004 con la transposición de la directiva europea sobre comercio electrónico. Se contempla un dispositivo que convierte a los anfitriones y a los proveedores de servicios de acceso de internet en los jueces de primera instancia del carácter ilícito de los contenidos.

Estos sitios, en efecto, deben “disponer de un mecanismo de fácil acceso para señalar dichos contenidos, informar a las autoridades públicas de sus alertas y hacer públicos los medios dedicados a la prevención de su difusión”, siendo punibles penalmente los incumplimientos de este conjunto de obligaciones. Un marco legal que hasta ahora se limitada únicamente a los contenidos constitutivos de infracción (apología de crímenes contra la humanidad, incitación al terrorismo, incitación al odio racial…). Las recientes evoluciones legales extienden el dominio de las prohibiciones y refuerzan sensiblemente la responsabilidad de los actores. En Francia, por ejemplo, se aprobó la ley Avia, que contempla un estatuto específico de “operadores de plataformas en línea” (redes sociales y motores de búsqueda), las cuales disponen de un plazo de 24 horas para pronunciarse sobre el carácter manifiestamente injurioso u odioso de un contenido y tomar las medidas necesarias, so pena de severas sanciones pecuniarias.

Fabienne Colboc precisa que “el sistema propuesto, que sólo se refiere a los contenidos claramente ilícitos (y no a los contenidos grises, sujetos a interpretación), permitirá posteriormente, o bien que el autor del contenido recurra a los tribunales si considera que su publicación se ha retirado indebidamente, o bien que se inicien acciones judiciales contra la plataforma si no ha eliminado un contenido manifiestamente detestablemente odioso. Por lo tanto, será siempre el juez, independiente y garante de la protección de las libertades individuales, el competente para juzgar sobre la licitud de los contenidos y la posible represión de sus autores. En ningún caso se pedirá a las plataformas que cumplan la función del juez”. Por el contrario, hay razones para creer que la combinación de un plazo extremadamente corto, el riesgo de sanciones y el posible daño en términos de reputación, animará a los sitios a actuar con cautela en cuanto a la eliminación masiva, y casi preventiva, de los contenidos sujetos a interpretación. Pero, una vez más, el papel del juez, en primera instancia, intenta transferirse a los actores de internet.

La explosión del volumen de los litigios a tratar, el hacinamiento de los tribunales, la plétora de recursos de las plataformas: es comprensible que los Estados estén deseosos de transferir una parte de su poder de policía digital aun a riesgo de avanzar siempre más hacia una “delegación se soberanía”, por retomar la expresión de Gilles Babinet, consejero del Instituto Montaigne. Para este experto, otra regulación es posible: “Contrariamente a lo que se oye, la autorregulación no es una fatalidad. Se podría imaginar una supervisión directa de los equipos de moderación por los jueces de los países afectados, cuyo coste sería íntegramente soportado por las plataformas, las cuales se verían así obligadas a asumir su lógica de desarrollo a todos los niveles. Un modelo de “ciberjusticia estatal”, por otra parte, comienza a vislumbrarse en algunos países. Facebook, por citar sólo esta red, tiene además todo el interés en adoptar este tipo de enfoque, ya que el riesgo de desmantelamiento nunca ha sido tan alto como en la actualidad.

El tiempo de la benevolencia ―incluso de la ingenuidad― hacia la “Big Tech” ha terminado, igual que los individuos parecen haber tomado conciencia colectiva de la amenaza encarnada por los actores privados omnipotentes cuyas veleidades políticas traducen un profundo cambio de naturaleza. Conforme a la ideología libertariana de Silicon Valley, que ve en el Estado centralizador al enemigo a batir, la obsesión del hipercrecimiento ha dejado paso a la incesante búsqueda de la autonomía. Algunos incluso sueñan con liberarse de cualquier limitación del legislador. El caso de Facebook es emblemático: en apenas quince años, la adulada joven empresa se ha convertido en una empresa tentacular en plena expansión, multiplicando las iniciativas regalianas y soberanas en un movimiento que, en última instancia, se parece a una tentativa de uberización de la política. El hecho de avanzar a cara descubierta no tranquiliza a la mayoría de la gente y demuestra, por el contrario, la habilidad táctica de un mastodonte que no quiere antagonizar con el adversario.

La buena noticia es que los legisladores occidentales, lejos de ser engañados, parecen decididos a actuar, como lo testimonian las recientes tomas de posición contra el proyecto Libra. Abrumados por las pretensiones de un actor privado que produce el derecho y se muestra dispuesto a emitir moneda, los Estados organizan la respuesta y pueden contar con un gran activo: el retorno de la opinión pública. Queda por saber si todavía tienen los medios para controlar al monstruo que han contribuido a crear.

© ElInactual

Comentarios