Un abismo. Advertir que sólo somos sueños y que los sueños acaban. Como Segismundo. Es el nacimiento del autoconocimiento. De la autoconsciencia. Y de la sospecha. Sin límite no hay comienzo.

Coleridge aseveró que el mejor poema en lengua inglesa pertenece a un español. Night and Death es su título. Donde José María Blanco White, a la sazón heredero de Blake y Milton, representaba el pavor de Adán y Eva tras el primer atardecer en la tierra. Abandonados, ambos presentían el destino al que su pecado les había abocado. A toda su prole por venir. Simboliza la génesis de nuestra presencia en el mundo: ser un eterno extranjero. En constante errancia: estar condenado a dudar de todo y no llegar a saber nada. Mientras el tiempo te arranca lo que fuiste, lo que eres, lo que ya no llegarás a ser. Conspira en clave homicida, el tiempo. Así, “Soy un fue, y un será, y un es cansado”, que decía Quevedo. Lejos de los hombres y del mundo. Encadenado a ellos.

Degustar el fruto del Árbol de la Ciencia —desechando el de la Vida— significa contraer el pecado de la sospecha. Ser irremediablemente humano. Traicionar la divinidad. Desencadenar la caída. Acceder a la orfandad de lo mortal. Como hijos de nuestra condición bastarda. Irreparable. O tan irreparable, al menos, como el fruto del mal. Sus consecuencias ya están aquí. Y ningún dios puede absolvernos. Porque en eso consiste la caída. Arrepentirnos es, pues, duplicar el daño; duplicar la culpa. Sin repudiar lo hecho y lo aprendido, sencillamente olvidamos. Como animales heridos. Sólo nos queda el yo, apenas nada. Sólo nos queda eso: nada.

Desde entonces, el yo se ensancharía como gigante, como titán filosófico. Anticipo de esa anomalía reciente a la que llamamos individuo. Sin demasiado motivo. Hemos nacido en las cenizas de la Modernidad. Donde lo sagrado es profanado sin la exigencia de un sacrificio. En los rescoldos de cuanto se llamó moderno. Donde lo antaño ocultado ahora está a la vista de todos.

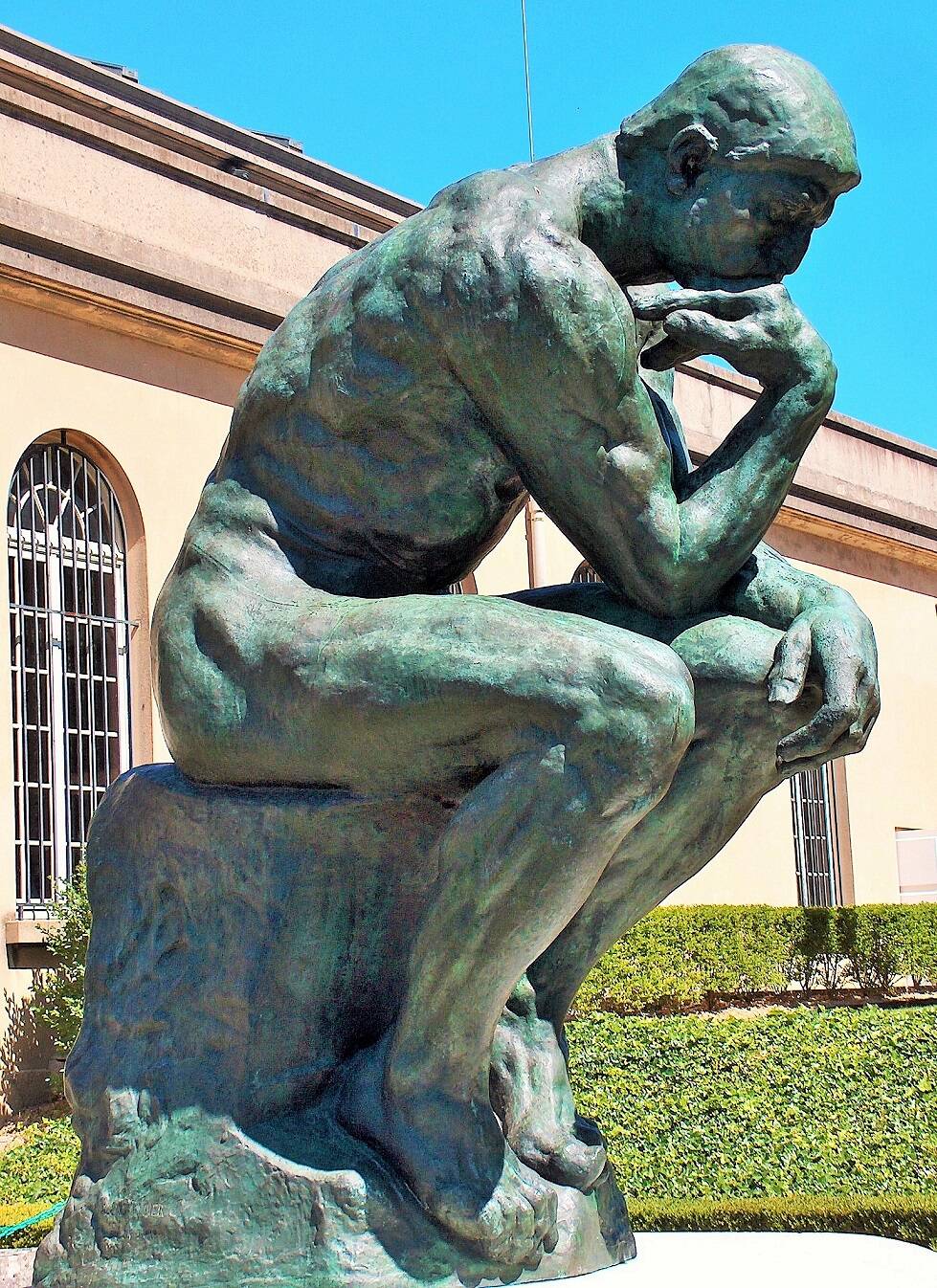

Descartes destruyó una cosmogonía acabada. Rematada ahora, en tiempos posthumanos, entonces incoó. Por la duda. Goya pintó cómo “los sueños de la razón engendran monstruos”. Siempre. El fracaso de la Ilustración es su progreso truncado. Por la magnitud de su propio proyecto. Los monstruos de la razón son los héroes del Romanticismo. El yo se erigió en baremo de la realidad. Fichte, a la manera de Kant, le concedió una entidad excesiva. Se malogró. Por la desesperación. Tras la muerte de Dios reapareció la sospecha. En forma de tres heridas: filosófica (Nietzsche), económica (Marx) y psicológica (Freud). Incurable. Por el miedo.

El siglo XX es la prueba de que no existe animal más horrible que el ser humano. La matemática de la aniquilación fue precisa. Por la rabia. Y el nuestro es apenas una figuración bufa de lo que en otro tiempo se soñó. Tenemos aquello que nuestros antepasados añoraron. Y, sin embargo, seguimos encontrándonos tan infaustos, tan desamparados y tan condenados como ellos. La primera sospecha desligó lo humano de lo divino. Tras la segunda, el mundo adquirió una entidad física. En tercer lugar, el conocimiento se tiñó de impresionismo. A continuación se ahondó en ese horror incognoscible que somos. Después, aconteció una devastación como ninguna anterior. Y ahora, la realidad se ha disuelto en los mares de la contingencia; en los vericuetos del azar. Sin sentido.

El descubrimiento de Descartes cristalizó la ruptura. Lo alumbró borracho de tedio. Sentado frente una estufa en una tarde invernal. Derribando, en la somnolencia, un castillo de naipes metafísico. Su método era la duda, afirmando el yo. Acometiendo, desde esa sospecha primera tan impenetrable como innegable, la fallida propuesta de intentar comprender una parte del mundo. Irrisoria. Mínima. Inalcanzable. Ante la perspectiva persistente de la muerte, esa es la tarea colosal a la que obliga la dignidad humana. Y esa sospecha de todo a partir de la sospecha del yo es el segundo génesis. La segunda caída. Una semilla que a Descartes le vino dada, 100 años antes, por un escritor más perenne hoy: la literatura goza de mucha mejor salud que la filosofía. Por ese escritor, Michel de Montaigne, al que Baudelaire consideraba “su hermano”. Puesto que mucho antes que el autor de Las flores del mal, el inventor del ensayo había descubierto que la otra mitad de lo eterno está compuesta, inevitablemente, por lo moderno.

Todo pensador es enemigo del poder. Debería serlo. Esa quimera multiforme que sobrevuela nuestras cabezas y nos fustiga. Los hombres creen dominarla y son devorados por ella. Poder. Desde la Carta Séptima de Platón, sabemos que del desengaño nace la filosofía. No son dos esferas distintas, política y poética, sino una y la misma. Indivisible. El teatro y sus bambalinas. El trono y la auténtica corte.

El poder también vino a seducir a Montagine. Lo ostentó, a pequeña escala, durante un tiempo. Se dejó querer por él y gozó de sus privilegios. Lo esquivó siempre, consciente de su peligrosidad. Desconfiaba de él y no cometió el error de querer controlarlo cuando así se lo prometieron. Supo desenvolverse como aristócrata y político en una época de guerras. El poder, en definitiva, se contrarresta con poder: esa es la lección del totalitarismo. De Montesquieu a Todorov. Recordando siempre las limitaciones ínsitas a lo humano. Es la de Montaigne una actitud replegada que llevó a la práctica. El escepticismo de quien desconfía de la fina seda que compone nuestra realidad. Aunque no tengamos alternativa. Solo esa actitud: “Estamos tejidos de la tela de los sueños y nuestra corta vida se cierra en un letargo”. Si: descubrir que los sueños se acaban.

Montaigne podría haber ficcionalizado esa condición humana como dramaturgo. O podría haber incidido en su vivencia de dicha condición como poeta. Incluso podría haber intentado generar un sistema de pensamiento que aunara toda la realidad y le diera un sentido. Su talento literario o su agudeza mental se lo habrían permitido. No fue así. Su interés por la realidad pura le alejó de la ficción. No podía ser Rabelais porque ya existía. No podría ser Descartes porque faltaba un eslabón. No podía ser Baudelaire: su incursión en la introspección brotaba de dentro hacia afuera —y no lo contrario—, distanciándole del “yo poético”. Y el reconocimiento parcelario de la realidad, como un conjunto heterogéneo, le descartaron para forzar el diseño de un sistema. El francés era demasiado genial como para no ampliar un género previo. Transgredió lo que podríamos llamar “egografía: “quiero que se me vea en mi forma simple, natural y ordinaria, sin contención ni artificio, pues yo soy el objeto de mi libro”. Siguiendo las Confesiones de Agustín de Hipona, Montaigne le dio una perspectiva más amplia. De sospecha. Dando inicio a un nuevo género literario que más tarde crecería al amparo de Rousseau.

Antes que la novela y sin ser novela, los Ensayos constan de un protagonista. El autor. Un erasmista, al igual que Cervantes, de amplia cultura latina y habitante de un castillo en propiedad. Allí nace una nueva perspectiva ilimitada de ficción. Es el yo del autor que se plantea sus certezas. Busca respuestas. Con un estilo pulido. Siembra su texto de citas, sin alardear. Innovando, conectando con el lector contemporáneo. Descubriendo que él es la pregunta y la respuesta del libro. Su memoria es esa experiencia mínima que compone cualquier vida. Y de una experiencia nacieron los Ensayos. Una obra maestra de difícil parangón en las letras europeas hasta, por lo menos, la publicación de Paul Valery.

Con 38 años Montaigne se cayó del caballo. Literalmente. Podría haber muerto pero salió ileso. Después, abandonó su puesto de magistrado. Marchando para vivir rodeado de libros en la parte más elevada de su torre. El derrumbe provocó un alejamiento. Nada trascendental ni místico: hedonismo reflexivo; sacerdocio mundanal. En palabras de Cicerón, necesitaba aprender a morir, a ser mortal. En soledad. Se escribe lo irrecuperable. Como una invocación de nuestra mísera condición. Como tormento: solo puedes recrear lo arrancado. No hay refugio, sólo tregua. Y cambió la historia del pensamiento, sin pretenderlo. Limitándose a dar consejos morales sobre todo aquello que cuestionaba. Experimentando sobre sí mismo. Regalando el fruto de sus “ensayos”. Mucho antes que Flaubert, Montaigne perfeccionó la prosa en el filo de la cordura. Reeditando, con correcciones y ampliaciones, una única obra literaria. Su vida. Componiendo un tríptico con los tres tomos de Ensayos. Un volumen sin conclusión aparecido por vez primera en 1580. Y revisado sin fin hasta nuestros días. Tantos temas como ensayos tiene el libro de Montaigne. Y viceversa. Los Ensayos quieren pensarlo todo: lo grave y lo contingente; lo hondo y lo frívolo. La realidad. Partiendo de la experiencia. Como testimonio de amor a la vida en toda su belleza y brutalidad.

Montaigne escribe un libro que dialoga con otros libros previos. Un libro con el que han seguido dialogando libros posteriores. Libro de libros, apto para bibliófilos. Ya desde su estreno literario despertó fobias y filias. Acabó incluido en el “Índice de libros prohibidos”. Puede que por su crítica a las certezas. Como muestra, Quevedo se encontraba entre los admirados; y Pascal entre los irritados. La abultada lista destaca a un Shakespeare que plagió un fragmento de Los caníbales en La Tempestad. No podemos olvidar el impacto que significó un género literario nuevo. Quizás desde la Ilíada no encontremos un inicio tan evidente dentro de las letras europeas. Así, para la novela moderna carecemos de una respuesta solvente. Entre el Lazarillo de Tormes o El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y la lírica es tan antigua como el hombre.

El género ensayístico quizás sea el mayor género de la prosa. La ficción es vasta. Ortega decía que en la novela cabe todo. Dispone de la introducción de diálogos, el poder de la descripción, la alternancia de técnicas como el monólogo interior, la fuerza del drama o la descongestión de la comedia. Todo el peso del ensayo recae en el estilo. En el ensayo, el autor habla con su voz monocorde. No puede camuflar las palabras. Debe exponer una serie de ideas y desarrollarlas según avanzan los personajes en un argumento. Salvo excepciones, el texto muestra uniformidad y requiere de rigor. Las páginas cuestan credibilidad y el espacio no debe ser regalado. El ensayista puede hablar de sí mismo o puede introducir detalles de enriquecimiento literario. Con una precisión geométrica. No se deduce de esto que merezca más el ensayo que la novela. Tan válida es la condición literaria de lo uno como de lo otro. De hecho, son dos formas complementarias de aproximación. Prueba de ello es el ejemplo de Stendhal, que escribió sobre el amor desde una perspectiva absoluta y desde una perspectiva relativa. En su Del amor, hace una disertación de difícil parangón. Mientras que, tanto en La cartuja de Parma como en Rojo y Negro, incluye sendas historias de amor. Las novelas serán más próximas a la experiencia, más conmovedoras. Pero es más admirable, quizás, el esfuerzo ensayístico por cristalizar lo volátil.

Un detalle. De la actitud encorvada y temerosa que muestra San Antonio en el cuadro de El Bosco. Aparece recibiendo un asedio por parte de un mundo hostil, con un cerdo a sus pies. Es el recogimiento de los profetas del Antiguo Testamento. Una meditación dolorosa. Ascetismo de la carencia en aras de la salvación divina. Frente a esa imagen, Montaigne realiza un retiro vitalista. No es la sobriedad del anacoreta. Más bien sería la huida controlada de un Thoreau en su cabaña de Walden Pounds. Tampoco podemos negar el trasfondo doloroso de aquel que se recluye en soledad. Acompañado de libros. De difuntos. Junto al legado de los que ya pasaron. De nuevo Quevedo: “Retirado en la paz de éstos desiertos/ con pocos pero doctos libros juntos,/ vivo en comunión con los difuntos/ y escucho con mis ojos a los muertos”. Verdaderos fantasmas entre solapas. Prestos para el diálogo silente al que llamamos lectura. La experiencia humana es unipersonal. Por eso estamos condenados a cometer los mismos errores siempre. No podemos prescindir de los sabios ni de su literatura. Su experiencia está más allá de la muerte física. Antes del olvido. Tampoco su acreditación erudita nos libera del error. A veces ocurre todo lo contrario.

Después de Montaigne el género ensayístico continuó su andanza. Es la literatura de la sospecha y de la incertidumbre. Al igual que pasaría con la novela, recayó en manos anglosajonas donde obtuvo mejor fortuna. Con tres herederos: Samuel Johnson —con sus excelentes textos de análisis literario—; Ralph Waldo Emerson —el gran filósofo norteamericano que contribuyó como nadie a educar a un “escolar americano”—; y G.K. Chesterton —que defendió una ortodoxia católica desde su crítica a los que consideraba “herejes”—. Pero fue Borges —que dedicó un poema a Emerson—, el mayor impulsor de una narrativa ensayística plagada de características como la intertextualidad. Una corriente que sigue teniendo prestigio hoy en España con ínclitos narradores como Javier Marías o Vila-Matas. Influenciados por técnicas narrativas heredadas de Proust. Encontramos en un fragmento de El Hacedor la clave del género inventado por Montaigne: “Un hombre se propone la tarea de dibujar el mundo. A lo largo de los años puebla un espacio con imágenes de provincias, de reinos, de montañas, de bahías, de naves, de islas, de peces, de habitaciones, de instrumentos, de astros, de caballos y de personas. Poco antes de morir, descubre que ese paciente laberinto de líneas traza la imagen de su cara”.

Se trata de dudar de todo lo recibido. Para llegar, en muchos casos, a su nueva afirmación. Dudar de aquello que consideramos mundo hasta llegar al centro mismo de la duda. Su origen. De penetrar en el yo y de encontrar el significado de quien es uno. Como se afirma en los propios Ensayos: “Jamás vi en el mundo un milagro más extraordinario e inteligible que yo mismo: con el tiempo y la costumbre uno se habitúa a todas las rarezas; pero cuanto más me maravillo y me conozco, más me maravilla mi diversidad y menos me entiendo”. Somos la totalidad del mundo. Cada uno de nosotros. Somos una lamentable mota perdida en la inmensidad del universo. En cada átomo. Y somos nuestra insignificancia, que transcurre en una lenta irrelevancia. Pero somos, también, los libros que hemos leído, los que habríamos querido escribir y los que jamás llegaremos a empezar, quizás porque no han existido. Walt Whitman se “cantaba a sí mismo”. Y dijo de sus Hojas de hierba que “quien toca este libro está tocando a un hombre”. Quien lee a Montaigne habla con un hombre. Le interroga. Y se maravilla con sus respuestas. Sin tapujos.

50 años ya. De las viejas fotografías en blanco y negro. Mayo del 68; la Primavera de Praga. Parece irreal: el mundo de ayer. Lo es, un mito. Debemos revisar qué huella dejaron esos “hijos de papá” melenudos y enfadados en la cultura occidental reciente. Menos de lo que soñaron, sin duda. Más de lo que merecíamos, en el siglo más sangriento de la historia. Tan lejos, tan cerca. Libertad y amor en forma de Estado del bienestar; de sexualidad desinhibida. En aquel entonces significaba algo. Una conquista. Más su conquista es para nosotros una obviedad. Irrenunciable. Despreciable. Adorable. Condenable. La puerta al autoconocimiento en un mundo caótico. Duda, escepticismo e incertidumbre para el siglo donde la experiencia consiguió liberarse del necesario ejercicio de fe inherente a toda teoría con ansia de totalidad.

En God, John Lennon sospechaba de todas las creencias. Las negaba a través de un homenaje descarnado: “Dios es un concepto con el que medimos nuestro dolor”. Y terminaba cantando: “Solo creo en mí. Esa es la realidad. Ayer fui un tejedor de sueños. Pero ahora soy John. Así que, queridos amigos, debéis seguir adelante. El sueño ha acabado”. Una de tantas canciones de rock llenas de ruido, furia e increencia. De nuevo la tríada: duda, escepticismo e incertidumbre. Que contienen un hilo que conecta con Montaigne: dudar de todo afirmando sólo el yo. Sin idealizarlo. Como proponía el nacido en las proximidades de Burdeos. En su actualidad imborrable podemos justificar la relectura de los Ensayos como canon occidental. Literatura viva. Literatura palpitante. Literatura, en fin. Amor y libertad: un sueño testimoniado en el rock de los 60 y los 70. Más tarde, se garantizó la libertad (derechos y obligaciones) en los países democráticos, y el amor se convirtió en un recurso para vender lotería. Y la rebeldía transmutó en un subproducto para destruir la sociedad. Dream is over.

La sospecha continua en cuanto el mundo varía; en cuanto el mundo permanece. Hoy Montaigne nos alertaría sobre el Leviatán jurídico-económico que nos gobierna y anula; sobre el Minotauro estatal que nos exige y controla. Fue un eslabón crucial entre el Renacimiento y la Ilustración. Lector de Maquiavelo, su escepticismo sobre los mentirosos, el miedo o la política son tan reveladores entonces como ahora. No en vano Stefan Zweig lo consideró uno de los pilares para resucitar el humanismo europeo. Proponiendo sospecha frente a los totalitarismos; proponiendo certeza frente a los relativistas. Ante todo: duda, escepticismo e incertidumbre. Distancia contra la ritualización político-religiosa de la teología ideológica. Quebrar los ídolos. Solo nos queda creer en nosotros y desenterrar el yo que nos descubrió Montaigne. Buscarlo y exprimirlo, abriendo la puerta que conduce hacia un camino nuevo y sin nombre. Inexplorado. Incluso si nos aterra o repugna; incluso si resulta insoportable. Cuando la vida ha pasado y el amor ha muerto, la libertad se muestra como lo que es: ausencia. Entonces reconoces tu humanidad, tu ser, tu exposición. Y no te importa. Estás resignado. Hielo a la deriva. Cascotes arrojados al fondo del mar. Nos queda el yo. Todo eso. Apenas nada. Yo: todo eso. Yo: Nada. Dream is over. Un abismo.

Comentarios