En esta situación, hubiera sido necesario para conjurar el peligro un gobierno fuerte y decidido, pero el bonachón de Luis XVI –formado en el espíritu pacifista y contemporizador del iluso Fénelon– no era su abuelo Luis XV. Éste, el abuelo, era un rey contagiado por el terrible mal del siglo XVIII: l’ennui (el aburrimiento), que hizo de él un personaje un tanto cínico e indolente, pero que no le impidió ser enérgico y contundente cuando la situación lo exigió. Prueba de ello es la disolución de los Parlamentos (que constituían una institución frondista y subversiva en la que se habían refugiado los elementos jansenistas tenidos a raya por Luis XIV y que hacían una sistemática oposición al gobierno).

Luis XVI, no obstante tener un alto sentido de la dignidad regia (que demostró en el infortunio), no estaba preparado para la alta misión que le tocó desempeñar: no tenía el fino instinto político de sus antecesores ni la capacidad de reacción necesaria para afrontar situaciones difíciles. Ello explica cómo fue posible que lo que había sido una convocatoria para pedir subsidios con los que paliar una crisis económica coyuntural (los Estados Generales) se convirtiera en el vehículo de un cuestionamiento de fondo y forma del orden establecido, que cambió para siempre la faz de Francia e influyó de modo decisivo en la marcha del resto del mundo.

No se ha de soslayar tampoco la inconsciencia de las elites del país, que marcharon alegremente hacia su propia liquidación. En su euforia irresponsable, contribuyeron como ninguno al descrédito de las instituciones, especialmente de la Corona. Adeptos de las logias por puro afán de novedad, los grandes personajes de la Corte y de la aristocracia pusieron en tela de juicio, sin proponérselo, la autoridad del Rey. Uno de los ejemplos más ilustrativos es el del estreno en Versalles y después en París de una obra tan deletérea de los valores tradicionales como lo era Le Mariage de Figaro de Beaumarchais, prohibida justamente por la censura real, pero que corrió de mano en mano clandestinamente y gozó del favor del círculo de la Reina, el cual obtuvo finalmente la revocación de la interdicción oficial. El pueblo de París pudo presenciar el deplorable espectáculo de unos nobles que reían a mandíbula batiente delante de María Antonieta a costa de la propia humillación de su casta. De ahí a perder el respeto a todo el sistema había un paso.

Por otra parte, el prestigio de la Corona quedó seriamente comprometido por el famoso “asunto del Collar”, estafa tramada por unos aventureros temerarios, que salpicó irremediablemente a la Reina, arruinando su reputación a pesar de que era inocente y completamente ajena a la intriga. Luis XVI cometió el error de llevar a los responsables a un proceso público, que, en realidad, fue un proceso a la monarquía en la persona de María Antonieta, contra la cual circularon infinidad de libelos detractores procedentes de los ambientes masónicos, que habían jurado la ruina de la realeza.

Papel especialmente indigno lo desempeñó el propio primo del Rey, Felipe de Orléans, primer príncipe de sangre y Gran Maestre del Gran Oriente de Francia, cuya residencia –el Palais Royal– servía de centro de la conspiración y que fue el financiador de la mayor parte de los libelistas. Las sociedades secretas eran, pues, muy activas y funcionaban en varios niveles de la sociedad, haciendo adeptos en la alta aristocracia y en la burguesía, sobre todo en la letrada (no olvidemos que la Revolución fue primero que todo una iniciativa de abogados, hábiles en el arte de la oratoria incendiaria.)

Se ha querido restar importancia a la conjura de las sectas librepensadoras, pero está ampliamente probada su intervención decisiva en el proceso revolucionario. De hecho, la muerte de Luis XVI y la de Gustavo III de Suecia (símbolos del odiado “despotismo”) habían sido decididas en los conventos masónicos bastante antes de la Revolución. En esto tuvo una importante intervención la secta de los Iluminados de Baviera de Adam Weishaupt (fundada en 1776), que en el célebre Convento de Wilhelmsbad de 1782 intentó aunar los esfuerzos de todas las organizaciones secretas, aunque se topó con las reticencias del Gran Oriente de Francia, que quería la supremacía, y de la Gran Logia de Londres, conservadora y defensora del orden en un país protestante (porque hay que recordar que la masonería era sólo virulenta y subversiva en los países católicos.)

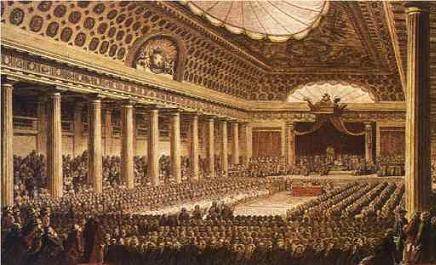

Éste era el panorama cuando Luis XVI se decidió a convocar los Estados Generales, después del fracaso de la Asamblea de los Notables de 1787, reunida para conseguir de la nobleza las ayudas financieras para el siempre exiguo tesoro real, que pudieran paliar el déficit financiero del Estado debido a las malas cosechas. Cabe recordar que la economía francesa dependía en gran parte de la producción agrícola, por lo que un año desgraciado podía tener repercusiones negativas, sobre todo en las ciudades, debido a la escasez y el desempleo por la subida de los precios. La cita para la magna asamblea de los tres órdenes del Reino (que no se reunía desde 1614) quedó fijada para mayo de 1789.

Entretanto, desde todos los niveles de la sociedad francesa llegaron a Versalles los llamados cahiers de doléances (cuadernos de quejas), en las que se contenían las reivindicaciones y expectativas que los súbditos, hasta de las más humildes parroquias, hacían llegar al Rey para su estudio y discusión en el seno de los Estados Generales. Es interesante observar, dicho sea de paso, que esta práctica de consultar al pueblo –con todo lo imperfecta que pudiera ser en el Antiguo Régimen– no existe en nuestros modernos y democráticos estados, que se conforman con formales votaciones periódicas sobre candidatos preestablecidos, pero no tienen en cuenta las aspiraciones e inquietudes reales del pueblo.

El 4 de mayo de 1789, una larga y fastuosa procesión desfiló en Versalles para la apertura de los Estados Generales por Luis XVI: fue la última ceremonia del viejo orden y como el cortejo fúnebre anticipado de la monarquía tradicional que había hecho a Francia. A partir de entonces se precipitaron los acontecimientos. El Rey y su gobierno no pudieron detener el curso reivindicatorio del Tercer Estado, al que se sumaron no pocos elementos de los otros dos. Ignorando por completo el reglamento, los diputados rebeldes se reunieron en el Salón del Juego de la Pelota en Versalles y emitieron el célebre juramento de constituirse en Asamblea Nacional y no disolverse hasta haber dado a Francia una constitución (escrita). Fue el triunfo de la revolución de los abogados, que se hicieron los portaestandartes de las aspiraciones de la burguesía ciudadana al poder. A ésta siguió la rebelión de las ciudades, particularmente París, y de ahí a poco seguiría la sublevación de las gentes del campo. Pero concentremos por el momento en lo que pasó ese 14 de julio de 1789, efeméride que es el motivo de estas líneas.

(En la próxima entrega: Mito y realidad de la Toma de la Bastilla)