Un cierto tipo humano. Ahí está la clave. Aquellos hombres –los de la época victoriana– no tenían psicoterapeutas, no leían libros de autoayuda, carecían de seguridad social y tenían una educación que hoy llamaríamos "traumática". Pero eso no les impidió inventar, explorar, descubrir, pelear y ponerse el mundo por montera.

“No hay sitio en Inglaterra para los cobardes”, decía el formidable Lord Faversham en el film de Alexander Korda Las Cuatro Plumas. Pero Sir Harry Paget Flashman, soldado curtido en cien campañas, Cruz de la Reina Victoria y héroe del ejército británico, es un cobarde y de los grandes. Cuando el peligro acecha, sus facciones se contraen al rojo, su lengua se convierte en un trapo balbuciente, sus piernas emprenden la huída y –si es posible y nadie le mira– abandona a amigos, camaradas, banderas y a cualquier causa sagrada o profana, mientras el miedo pone alas en sus pies y sus tripas danzan la polca.

Sin embargo, es Flashman uno de los soldados más celebrados de su tiempo. Espejo de virtudes castrenses, modelo de honor y gallardía, ejemplo a seguir en las escuelas. Flashman es un símbolo de la sociedad de su época, es un miembro destacado del establishment, una encarnación de los valores victorianos, de la misión imperial de Inglaterra como defensora de la civilización y de la justicia. Pero nosotros sabemos lo que hay detrás de esa fachada. Gracias al retrato que el propio interesado hace de sí mismo –en unas memorias descubiertas tras su muerte– sabemos que Sir Harry Flashman no es más que un farsante sin escrúpulos, un mentiroso, un aprovechado, un ladrón y un canalla. Todo un bluff. ¿Significa eso, tal vez, que aquellos valores que supuestamente encarnaba –esos valores de honor, de civilización y gallardía– lo eran también?

Hoy suele hablarse de la sociedad y de la moral victorianas como paradigmas de ridiculez e hipocresía. Y hoy se admite comúnmente que los valores que sostenían la “misión imperial” de Inglaterra –así como la de otros países europeos– no eran más que las máscaras del latrocino, la retórica hueca de un pasado culpable, de un pasado que Europa nunca debe cesar de expiar. ¿Es Flashman, el archihipócrita victoriano por excelencia, la metáfora de una civilización basada en la explotación y la mentira? ¿Es la saga de Flashman una ilustración burlesca de esa idea de Europa como sepulcro blanqueado, como un gigante con los pies llenos de lodo? Podría pensarse así. Al fin y al cabo el personaje literario Flashman es un producto de los años sesenta: la época iconoclasta y desmitificadora por excelencia. Pero podría también pensarse que en Flashman, personaje de psicología elaborada, las cosas son bastante más complicadas de lo que a primera vista parece.

¿Quién es Harry Flashman?

“Había nacido con el don de la risa y con la idea de que el mundo estaba loco.”

Rafael Sabatini, Scaramouche

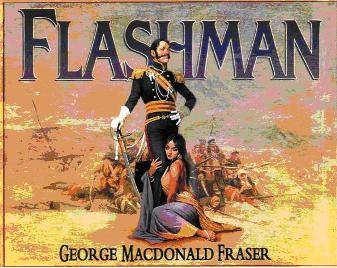

Sir Harry Paget Flashman es un personaje de ficción cuya vida transcurre entre 1822 y 1915, el período de mayor esplendor del imperio británico. Una existencia azarosa que se nos relata en una serie de novelas escritas entre 1969 y 2005 por el anglo-escocés George Mac Donald Fraser, en forma autobiográfica y según la clásica convención narrativa del “documento” hallado de manera fortuita: en este caso las supuestas “memorias” de Flashman que habrían aparecido en 1965, y de las que G. M. Fraser no sería más que el “editor”. El resultado es un ciclo novelístico de largo alcance que nos ofrece una trepidante descripción de la historia británica y norteamericana del siglo XIX, en clave picaresca y más bien cínica –aunque no por ello menos rigurosa.[1]

A lo largo de las doce novelas de la serie –y mediante un hábil empleo de las convenciones de la novela histórica y del folletín de aventuras, así como de una exhaustiva documentación– G. M. Fraser nos trasporta a una época en la que Europa vertebraba el mundo, y en la que desde un brumoso archipiélago situado en el mar del Norte se dominaban las olas del planeta y se decidía la suerte de una cuarta parte de la humanidad. A lo largo de sus páginas desfilan los eventos más memorables de esa gran historia junto con toda una galería de actores principales y secundarios, de grandes y humildes, de héroes y villanos: los personajes que, en suma, hicieron posible el milagro. Y en el centro del cuadro, como hilo conductor y como contrapunto burlesco, la sonrisa mordaz y las proezas fulleras de Flashman.

Farsante redomado en vida, Flashman es un memorialista de portentosa honestidad. Y como bellaquería póstuma brinda a la posteridad su auténtico retrato, no con arrepentimiento sino con regodeo. Porque Flashman se define a sí mismo como “un sinvergüenza, un mentiroso, un tramposo, un ladrón, un cobarde y un lameculos”. Flashman es un antihéroe que cuando puede escapa del peligro, deja a sus compañeros en la estacada, pega a sus sirvientes, se acuesta con toda mujer que se le cruza, arrambla con el botín disponible y juega y bebe sin freno. Sin embargo –y esto es lo característico del personaje–, a través de una combinación inaudita de buena suerte y de astucia, de coincidencias y de encanto personal, se las arregla para terminar cada una de sus aventuras con su reputación acrecentada y aclamado como un héroe.

De hecho, es esa buena suerte la que constituye su maldición. Flashman es un héroe a la fuerza. Interrumpidos sus estudios por su afición a la bebida, los recursos de su adinerado padre le permiten comprar un grado de oficial en el elegante 11.º Regimiento de Dragones Ligeros, donde espera poder darse a la buena vida. Pero tras desflorar a la hija de un rico fabricante textil, se ve forzado a un matrimonio plebeyo, lo que a su vez fuerza su salida del Regimiento. Sin embargo, su don de gentes y su talento para las lenguas hacen que, contra sus deseos, sea reclutado por el Gobernador General de la Compañía de las Indias Orientales, lo que le lleva a participar en la desastrosa campaña del ejército británico en Afganistán (1842). Allí, tras una serie de complicadas vicisitudes,[2] es rescatado y envuelto en la bandera británica como el último superviviente de la defensa de un enclave fortificado. Muertos los testigos de su auténtico y vil comportamiento, Flashman es aclamado como un héroe. Y es esa reputación la que sella su destino. Víctima de su fama y a pesar de sus constantes esfuerzos por escaquearse, Flashman se ve enredado una y otra vez en la vanguardia de las más descabelladas empresas imperiales, sin que pueda rehusar la llamada del deber so pena de comprometer su posición y su estatus.

Flashman sí se reconoce tres grandes talentos naturales: su habilidad como jinete, su facilidad para las lenguas extranjeras y la fornicación. Casado a la fuerza con la pizpireta Elspeth –“cuyo rostro irradiaba la sonrisa de la auténtica estúpida”–, a Flashman las mujeres sólo le interesan en posición horizontal, y cuando las rememora lo hace con un vocabulario más próximo al de la equitación que al de las emociones y sentimientos. Amador compulsivo y sin escrúpulos, su buena presencia y su redomada astucia compensan su absoluta falta de consideración por el sexo opuesto. Sin embargo, no pocas de sus conquistas –hembras de armas tomar– le tienen bien calado y se lo devuelven con interés compuesto: le manipulan como a un pelele, le utilizan como hombre-objeto y, en una aventura tras otra, lanzan al bueno de Flashy a una carrera contra reloj para salir del embrollo y salvar el trasero.

Ecce Homo: clasista, racista, machista, crápula, vividor, hipócrita, cobarde, ladrón, borracho, putero. Durante los años setenta y ochenta, en sucesivas entregas, George Mac Donald Fraser nos fue desvelando la deplorable carrera de Flashman. Y miles de lectores disfrutaron viéndole mentir, traicionar, seducir, escapar, arrastrarse, suplicar, burlarse, amenazar, fingir, beber, fornicar, abusar de inferiores de todos los colores y tratar a las mujeres como al ganado… para finalmente reaparecer una y otra vez en perfecto estado de revista, coronado de laureles y con sus partes esenciales intactas. De lo que nadie parecía quejarse. Y sin embargo…

Algo comenzó a cambiar en los años noventa. Las novelas de la serie comenzaron a suscitar otro tipo de reacciones. Flashman era racista, machista, sexista…

La mirada del crápula

La nueva época trajo consigo una oleada de Virtud. Y un sorprendido G. M. Fraser se vio abocado a los aspavientos con los que críticos, comentaristas y algunos lectores comenzaron a denunciar la rigurosa incorrección política de sus libros, en un esfuerzo por dejar bien claro que hay cosas sobre las que es mejor no andar con bromas. El nuevo moralismo no podía tolerar a un personaje como Flashman, no al menos sin advertir a los lectores sobre su carácter potencialmente ofensivo, ni sin que el crítico en cuestión dejase bien claro que él no era racista o sexista, y que no compartía –¡Dios no lo quiera!– la visión del mundo de Flashman o de su autor. El Imperio del Bien es cosa seria.

Poco antes de su muerte G. M. Fraser –novelista popular poco amigo de florituras– atribuía el “cáncer” de la corrección política a la influencia norteamericana, y afirmaba que su extensión a Gran Bretaña era un síntoma más de la decadencia del país. Insistía también en que su criatura sólo era un personaje cómico y no la glorificación de una defectuosa visión del mundo. ¿Dónde estaba por tanto el problema? ¿Es la saga de Flashman totalmente inocente? ¿Se trata acaso de algo más que un simple divertimento?

Primer problema: Flashman nos cae simpático, y no a pesar de sus vicios sino precisamente por ellos. Y esto revela una primera falla en el edificio impoluto de la corrección política. Porque, frente al puritanismo soterrado, nos atraen los libertinos. Frente a la estandarización de ideas y conductas, preferimos a quien hace de su capa un sayo. Frente al buenismo nos parecen más interesantes los personajes que eligen el partido del Mal. Es la seducción del lado oscuro, la revancha de la parte maldita frente a ese intento de aseptización general de la existencia denominado “corrección política”.

Pero hay otra razón de peso para que las aventuras de este héroe victoriano se indigesten a los zelotas del pensamiento desnatado. Y es el retrato jubiloso, provocativo y fascinante que nos ofrecen de una época que es, en muchos aspectos, la antítesis de la nuestra.

Las novelas de Flashman son una recuperación en clave cínica de la vieja tradición de novelas de capa y espada, un subgénero de la novela de aventuras que alcanzó su cumbre en autores como Alejandro Dumas, Paul Feval, Rafael Sabatini, Anthony Hope, y que dio lugar a todo un género de la época dorada de Hollywood (las swashbuckler movies) cuyo icono principal fue tal vez el actor Errol Flynn. Los protagonistas eran normalmente héroes de una pieza, jóvenes, caballerosos e invencibles, guiados por códigos de honor inquebrantables con los que un público juvenil se identificaba fácilmente. Situadas frecuentemente en escenarios exóticos o coloniales, estas narraciones reflejaban el optimismo de una civilización triunfante, segura de sus principios y consciente de su liderazgo.

Pero el suicidio de esa civilización en dos guerras mundiales marcó el fin de la inocencia, así como el adiós definitivo a una constelación de valores que, a partir de entonces, sólo pervivieron como objeto de denuncia o de ridículo. Los arquetipos propuestos por las novelas de capa y espada quedaron periclitados, al tiempo que la ideología que reflejaban –el culto europeo al honor y a la gloria– era sometida a una deconstrucción implacable. No por casualidad ha sido en Gran Bretaña –máximo exponente del imperialismo europeo– donde la ingeniería del desguace se ha empleado más a fondo. El resultado final está a la vista. Inglaterra es hoy otra cosa. Y el calificativo “victoriano” –como paradigma de un mundo caduco– ya no es más que un término peyorativo sinónimo de cosmovisión estrecha, intolerante y opresiva; un cóctel de mojigatería, de explotación económica y de imperialismo.

Este cambio de mentalidad hacía imposible un retorno genuino a la novela de capa y espada, no al menos sin caer en el pastiche. Consciente de ello, G. M. Fraser nos aporta un contrapunto de distanciamiento irónico y –en una postmoderna inversión de perspectiva– nos restituye la visión del mundo que destilaban aquellas novelas. Y nos evoca ese mundo de ayer como lo que realmente fue: una época con más matices de lo que los dogmas del día nos quieren dejar ver, y en cualquier caso muy diferente de la torva grisura de los tiempos posteriores. Una época en que las incontinencias emocionales estaban mal vistas, la blandenguería era escasa, la autocompasión estaba proscrita, y la educación se entendía ante todo como educación del carácter; una época arbitraria e injusta –como todas–, pero en la que los audaces marcaban la pauta, y en la que una promesa de fortuna y gloria se ofrecía a quienes no dudaban en quemarse al servicio de algo con más enjundia que su propio ombligo.

Ocurre que nosotros somos demasiado cínicos, y pensamos que sabemos demasiado como para que nos vengan con ésas. Por eso era necesario un personaje como Flashman –descreído, narcisista, egocéntrico como nosotros– para que los hombres de la posthistoria podamos arrojar una mirada contemporánea, fresca y nada inocente sobre una época no tan lejana en el tiempo, aunque sí muy remota en el espíritu. Incluso puede que así caigamos en la cuenta de que otro mundo es –fue– posible, y de que no hace aún tanto tiempo aquéllos éramos nosotros –actores de una época excepcionalmente grande. Aunque sea vista, en este caso, a través de la mirada desaprensiva, disoluta y crapulosa de Flashman.

La gran época

Si el estereotipo de la sociedad victoriana quiere hacer de esta época un compendio de pudibundez y de ñoñería dickensiana, nadie mejor que el libertino Flashman para hacernos ver que no sólo no fue así, sino todo lo contrario. A través de sus páginas desfilan soldados coloniales, piratas, traficantes de esclavos, estadistas, comerciantes, mercenarios, geógrafos, misioneros, exploradores, místicos, poliglotas, príncipes, cazadores, aristócratas, boxeadores, espías, iluminados, falsos derviches y toda la colorida fauna que puebla la epopeya imperial británica y que pone de relieve que, en último término, la construcción de un Imperio no deriva de un “estadio en la evolución de las fuerzas de producción” o de la “infraestructura económico-social” –tal y como quiere el idiolecto marxista al uso–, sino del valor de la personalidad y de la aleación de un determinado tipo humano. ¿Qué demonio interior empuja a un grupo de chiflados a subirse a una cáscara de nuez, atravesar un océano y conquistar un continente? Misterio insondable de la psique europea, que en las páginas de G. M. Fraser se nos evoca en la plenitud de una gran época.

Un cierto tipo humano. Ahí está la clave. Aquellos hombres no tenían psicoterapeutas, no leían libros de autoayuda, carecían de seguridad social y tenían una educación que hoy llamaríamos “traumática”. Pero eso no les impidió inventar, explorar, descubrir, pelear y ponerse el mundo por montera. Hombres con una misión y que no tenían depresiones. Una tipología así no se improvisa, la educación empieza por el carácter. Decía el duque de Wellington que la batalla de Waterloo se ganó en los campos de deporte de Eton. Y Ortega y Gasset ponía como ejemplo la formación de los jóvenes ingleses a los que se confinaba en Oxford para que aprendieran griego, hiciesen gimnasia y nada más. Ese confinamiento –decía Ortega– les permitía “vivir” el pasado; un recurso a la tradición que hacía de esos jóvenes ingleses hombres del hoy y del mañana, justamente porque al no estar “adaptados” a ningún momento determinado podrían hacer frente a las vicisitudes cambiantes del futuro, esto es, a las necesidades del Imperio.[3]

¿Educación elitista? Sin duda alguna. Pero si en nuestra época la elite se define por el dinero, en aquellos días se definía por el carácter. Cuestión de gustos. Pero el resultado está a la vista. Las Public Schools de la elite inglesa “formaron un tipo de hombre que sería clave en la hegemonía cultural y política de la Gran Bretaña de antaño, y que todavía hoy sigue compensando sus privilegios con su vocación por la vida pública”.[4] En cualquier caso se trata de un elitismo que impregnaba todo el cuerpo social: los valores de la elite constituían la referencia para la mayoría –y no a la inversa–, porque la clase no era un hecho económico, sino ante todo una realidad espiritual. El aristócrata inglés “no era un cortesano que se humilla ante el soberano en la ciudad, sino el alma y el corazón de la tierra en que reside, y el título que ostentaba ennoblecía a su comarca tanto como a él mismo”.[5] Es la convicción básica de que la dignidad del Señor revierte en quien le sirve.

Hoy tiende a contemplarse el sistema de clases inglés como el gigantesco lavado de cerebro perpetrado sobre todo un pueblo para mantener a cada uno en su sitio sin rechistar. Pero su lógica profunda sólo puede discernirse a partir de una cierta concepción del hecho social: la de la comunidad humana entendida no como mero agregado de gente, sino como una especie de cuerpo místico en el que cada institución se consagra al servicio de una Idea, y en la que títulos, linajes y blasones son portadores de una magia especial. El mundo de los ingleses “era un mundo de rituales, de uniformes, de precedencias y de dignidades”. Una ritualización de la existencia hasta en sus aspectos más cotidianos y que se entendía como una mejora del orden natural.[6] Cultura del servicio e importancia de la forma, los rasgos definitorios de la aristocracia del carácter.

Nudo de paradojas

Esta mentalidad que se remonta a la pre-modernidad nos permite entender mejor a los constructores del Imperio y su peculiar idiosincrasia. La historiografía al uso se contenta con asimilar el imperialismo inglés a una fase en el proceso de expansión capitalista, o a verlo como una mistificación dirigida a comprar el conformismo de las clases dominadas. Pero su naturaleza profunda sólo se explica si partimos de un punto de vista más cultural que estrictamente económico.El Imperio británico fue en gran medida una empresa de clase. Y se construyó como un intento de replicar en ultramar un modelo jerárquico, orgánico y tradicional que había existido antaño en Inglaterra y que tras la Revolución industrial –y durante la propia época del Imperio– ya estaba en vías de desaparición.[7] En este sentido fue una empresa antimoderna, o en cierto modo situada en los márgenes de la modernidad.

Y, sin embargo, ese Imperio fue construido por la nación más avanzada y más moderna de la época. Lo que –paradoja de las paradojas– terminó redundando en la modernización final de buena parte del planeta. Empresa de clase más que de raza, como se pone de manifiesto en la cooptación por los británicos de las elites indígenas y en la tendencia a aceptar como homólogas a las aristocracias locales –el caso de la India es paradigmático. O en la idiosincrasia excéntrica, caballeresca, antiutilitaria o abiertamente neofeudal de tantos procónsules y Empire-builders que, si bien prepararon el camino a los comerciantes, industriales y abanderados del progreso, por sus perfiles personales podrían ser definidos como exiliados de la modernidad.

Las páginas de G. M. Fraser están pobladas por esa galería de personajes extravagantes y heroicos, una tropa cuyos quiméricos designios ponen al bueno de Flashman –hombre de estricta racionalidad– en continuos aprietos. Y con ello el autor nos viene a decir dos cosas: que el Imperio británico se construyó de forma mucho más amateur y chapucera de lo que normalmente se piensa, y que el Imperio no es cosa de gente razonable (ésta se queda normalmente en su casa), sino de visionarios, de insensatos y de tronados. Como Lord Cardigan y sus chicos cargando en la Brigada Ligera, como James Brooke coronándose Rajá en Malasia, como Gordon acudiendo a morir a Jartum, o como Burton, Speke y Livingston dando tumbos por África. O –en el mundo de la ficción– como los disparatados Dravot y Carnahan de El hombre que pudo reinar de Kipling, o como el admirable sargento mayor Bourne –en el film Zulu(Stanley Baker 1965)–, al que le basta con un fusil y con el recuerdo de unos salmos de la Biblia para encarar con naturalidad una muerte segura, expresando así el estoicismo de la clase trabajadora británica ante situaciones de emergencia (–¿Porqué nosotros? –¡Porque estamos aquí, muchacho!). Un estoicismo en el que George Orwell veía la quintaesencia del ser inglés.[8]

La era victoriana es un nudo de paradojas que no puede encerrarse en clichés ni estereotipos. ¿Pudibundez?, ¿mojigatería? Sin duda. Pero es también la época en la que el explorador Richard Burton traducía el Kamasutra, en la que los prerrafaelistas compartían amantes y esposas, en la que un misterioso estajanovista de la fornicación publicaba My Secret Life, en la que Lewis Carroll sublimaba en Alicia sus fantasías menoreras y en la que Oscar Wilde suspiraba por Lord Alfred Douglas tras los barrotes de la cárcel de Reading. Una época en la que la “transgresión” sí tenía un sentido y sí tenía un riesgo. Algo que en nuestra época de sexo de garrafa es difícil de apreciar en su justo valor.

Lo mismo puede decirse de otros aspectos de la era victoriana. Suele ésta presentarse como paradigma del librecambismo –una especie de “edad dorada” para algunos neoliberales de nuestros días. Pero ello fue así no por amor a la Teoría de las ventajas comparativas de Ricardo, sino en virtud de una estrategia imperialista que se alimentaba del desarrollo desigual de las naciones, y en la que la “mano invisible” de Adam Smith, –cuando era necesario– portaba un fusil. Un liberalismo nacionalista y guerrero.[9] Se presenta también como la apoteosis del positivismo, del mercantilismo y de la fe en el progreso. Cierto. Pero en su seno comienza también a incubarse la primera rebelión radical contra la modernidad: los prerrafaelistas se lanzan a la recuperación del patrimonio mítico europeo; William Morris –fundador de las Arts and Crafts– predica la fusión del tradicionalismo y del socialismo y se convierte en el primer revolucionario-conservador; los decadentistas descubren el arte por el arte, y el dandysmo se afirma como revuelta frente del mundo moderno.

Pero tal vez la mayor paradoja estriba en el hecho de que la sociedad quizá más tradicional y más conservadora de Europa era también la más libre. Milagro irrepetible del genio político inglés, que tal vez tuviera algo que ver con el hecho de que la democracia se limitaba a las formas políticas y no se extendía al dominio del espíritu. O como decía Tocqueville, para amar bien la democracia es preciso amarla con moderación.

Los berrinches de un viejo

Decía G. M. Fraser que ninguna otra generación, aparte de la suya –la de los nacidos entre dos guerras mundiales– tuvo que presenciar un cambio tan profundo en el curso de una sola vida, ni ver a su país tan profundamente transformado en su espíritu, en su filosofía y en sus valores. Ningún país de la tierra ha pasado en tan poco tiempo de ser un Imperio que reunía a una cuarta parte de la humanidad a ser “una isla apartada y débil, cuyos supuestos líderes han perdido el coraje y la voluntad de gobernarla”.[10] Culminada su carrera de escritor de éxito y desencantado con la realidad que le rodeaba, el padre de Flashman se despachó a gusto –poco antes de morir– en una serie de textos a los que tituló “Los berrinches de un viejo”.[11]

G. M. Fraser no era un intelectual ni pretendía serlo. Se limitaba a hablar desde el sentido común y desde la claridad de convicciones típica entre los miembros de su generación; una generación que a duras penas podía ya reconocerse en su propio país.

Muchos y variados eran los motivos de irritación de Fraser: la decadencia y corrupción de la clase política, la histeria multiculturalista, el deterioro de la educación, la denigración del propio pasado. Euroescéptico militante, el padre de Flashman aborrecía la papilla burocrática de Bruselas, defendía el sistema de pesos y medidas autóctono y se ciscaba en los derechos humanos del Tribunal de Estrasburgo.

Pero como muchos de sus coetáneos, lo que más deploraba Fraser era la pérdida definitiva de esa peculiar aleación de gentileza, de sentido de la ironía y de estoicismo (“stiff upper lip”) que desde siempre había identificado a “lo británico”. Poco o nada de eso queda ya. El asistencialismo ha reemplazado al sentido de la responsabilidad, el victimismo a la capacidad de aguante, la corrección política al sentido del humor, y la incontinencia emocional a la templanza y al autocontrol.

Quizá esto último sea lo más llamativo: si el dominio de sí era antes sinónimo de civilidad, hoy lo es de “bloqueo emocional”. Es por eso por lo que la nueva pedagogía ya ha arruinado a varias generaciones de niños británicos. Y es por eso por lo que hoy se impone un culto tóxico al sentimentalismo. Símbolo de los nuevos tiempos: el funeral de Diana de Gales como la explosión de exhibicionismo lacrimógeno que inaugura la nueva liturgia de la vulgaridad; una apoteosis del kitsch con parafernalia de culebrón, morbo de telebasura, fornidos zoquetes haciendo pucheros y Elton John aporreando el piano. Puede que nuestros antepasados fueran menos “sensibles”, menos ecológicos y menos concienciados sobre la igualdad de género, pero también eran menos horteras.[12]

Apunta G. M. Fraser que, a pesar de las penurias y escaseces, también eran más libres.

Historia sin complejos

¿Qué lección extraer de la lectura de Flashman? G. M. Fraser estaba encantado de ser británico; y eso se nota en la forma natural y desenfadada que tenía de encarar su propia historia, sin remordimientos, sin ajustes de cuentas retrospectivos y sin torcidas reescrituras al servicio de los prejuicios del día. Algo que, como españoles, debería movernos a reflexión.

Las fanfarrias imperiales son cosa del pasado, eso está claro. Pero a G. M. Fraser –patriota anglosajón ante todo– no le dolían prendas en lamentar la pérdida del Imperio. Y con lenguaje de gloriosa incorrección política su personaje Flashman consideraba absurdo que “una colección de perogrulladas sobre la libertad y la conquista de la felicidad” hubiesen ocasionado la separación entre ingleses y americanos. Y también calificaba a la guerra civil norteamericana –ese “suicidio masivo de la flor de la raza anglosajona, céltica y normanda”– como “el conflicto más sucio y más inútil de la historia”.[13]

¿G. M. Fraser racista? Él decía que sí, pero “sólo en el sentido en que todo el mundo es racista, porque de entrada todos prefieren a los propios sobre los ajenos”: simple cuestión de afinidad con quienes se comparte una cultura común.[14] ¿Era racista la ideología imperial británica? Sí, pero en el sentido en que todos los pueblos son racistas, y en cualquier caso más en el sentido de Kipling (“la carga del hombre blanco”) que en el de la formulación dogmática de una ideología obtusa. Se trataba más bien de una especie de paternalismo que imponía responsabilidad en el ejercicio del poder y que perseguía los abusos y maltratos. Y fue precisamente el “racista” Winston Churchill el más inflexible enemigo del otro tipo de racismo: el que fundándose en una ideología delirante provocó una guerra y organizó un genocidio.

Otro aspecto interesante es que G. M. Fraser nunca trata de justificar el Imperio británico, ni aleccionarnos sobre los supuestos beneficios que éste habría reportado a la humanidad. Su mirada no es moral. Como tampoco es utilitarista. Y es que los Imperios no se justifican por una evangelización, o por asegurar el agua corriente, o por colocar adoquines en las calles. No se trata de un “debe” y de un “haber”, como en el balance de resultados de una empresa. Aún siendo importantes, estas cuestiones no justifican la sangre derramada. Y además escapan a lo esencial. Porque lo esencial es que, en último término, los Imperios no se justifican. Suceden porque suceden. Como un desbordamiento de energía colectiva o como una explosión de vida. Hay que ser un onanista de la corrección política o un socialdemócrata escandinavo para lamentar sinceramente que una vitalidad de larva satisfecha no haya sido la constante de la historia de la humanidad. ¡Somos tan buenos! Aquellos antepasados nuestros no eran tan buenos, pero desde luego tenían más gracia.

Reivindicación de la hipocresía

Hoy se nos describe la era victoriana –y en general, casi todas las eras, menos la nuestra– como un mundo deprimente. Una época de intolerancia, de represión, donde la hipocresía campaba por sus respetos. ¿Y qué es la vida de Sir Harry Paget Flashman –el archihipócrita victoriano por excelencia– sino una gran reflexión sobre la hipocresía?

Nuestra época tiene un dogma: la “transparencia”. Todos estamos convocados a un frenesí exhibicionista en el que debemos mostrarnos “tal cual”. Eliminación de la penumbra, supresión de la “parte maldita”, adiós al pudor. Llegó la era de la sinceridad absoluta. Todos nuestros movimientos, hasta los más nimios, quedarán registrados.

Llegados al umbral del nuevo totalitarismo ha llegado quizá el momento de lanzar una nueva mirada sobre la hipocresía. Entendida como derecho a mantener unos principios y al mismo tiempo una zona de penumbra.

Hipocresía. ¿Y qué? Sólo desde un moralismo obtuso puede negarse el derecho a la hipocresía. ¿Quién no intenta parecer mejor de lo que es? ¿Quién no tiene algo de hipócrita? No hay mejor camino a la barbarie que la sinceridad absoluta. Y si –como reza el dicho popular– la hipocresía es el homenaje que el vicio rinde a la virtud, al ofrecer una vía de salida para las debilidades humanas la hipocresía contribuye a que, al menos, los principios sigan estando claros.

La cuestión es saber si de verdad se necesita algún principio, y cuáles serían los deseables. ¿Se puede extraer alguno de la saga de Flashman?

Decíamos al principio que Flashman siempre huye del peligro. Pero sólo cuando ello es posible y sólo cuando no le miran. Lo que a sensu contrario significa que cuando sí le miran aguanta el tipo, permanece en la línea de fuego, participa en el esfuerzo común e incluso –en algunas ocasiones– se comporta con bravura y alivia la suerte de sus compañeros. Por una razón: porque mucho peor que la muerte física sería para él la muerte en vida, esto es, el deshonor. Por eso no busca refugio en ninguna cantinela victimista, ni incurre en ninguna apología de la deserción. Todo lo cual nos lleva a una conclusión: una sociedad regida por códigos de honor y por un puñado de ideas rectoras es una llamada continua a la autosuperación. O dicho de otra forma: una sociedad normal no puede componerse sólo de héroes. No obstante, es preferible que sean los héroes los que sirvan de ejemplo… y no los otros. Y eso funciona.

Escribe el filósofo Roger Scruton: “Inglaterra nos proporcionó un ideal. Y mientras ese ideal duró, el pueblo inglés adquirió algo de la caballerosidad, de la amabilidad y de las maneras civilizadas que ese ideal prescribía. Ese mundo pasó. Y basta con ver en qué se ha convertido el pueblo inglés si queremos darnos una razón de por qué los ideales son importantes”.[15] Algo que si es aplicable al pueblo inglés, hoy también es aplicable, por las mismas razones y en un sentido ampliado, a toda Europa.

Eso es, a fin de cuentas, lo que nos viene a decir George Mac Donald Fraser. Si un tipo tan infame como Flashman puede, todos podemos. Y por eso nos cae simpático. Al fin y al cabo, ¿quién de nosotros no lleva algo de Flashman dentro?[16]

[1] En realidad G. M. Fraser no inventa el personaje, sino que lo toma prestado de la obra semiautobiográfica Tom Brown’s Schooldays (1857) de Thomas Hughes, que evoca la vida en la escuela de Rubgy. Allí un matón llamado Flashman abusa de los pequeños hasta que es expulsado por borracho. G. M Fraser desarrolla a ese personaje en estas memorias apócrifas escritas a partir de un trabajo de documentación ingente, y que pueden leerse como una auténtica enciclopedia de la vida victoriana. De hecho, varios críticos en Estados Unidos tomaron el primer volumen por un documento auténtico.

[2] Narradas en la primera novela de la serie: Flashman (1969).

[3] Ortega desarrolla estas ideas en Una interpretación de la historia universal.

[5] Roger Scruton, England: An Elegy. Continuum 200, pag. 12.

[6] Roger Scruton, England: An Elegy, p. 11.

[7] David Cannadine, Ornamentalism. How the British saw their Empire. Penguin, 2002.

[8] Zulu, Stanley Baker, Paramount Pictures, 1965.

[9] Un par de ejemplos: la Compañía de las Indias Orientales tenía un ejército privado; los cañones de la Royal Navy convencieron a los chinos de las bondades de la libertad de comercio del opio.

[10] George Mac Donald Fraser, How Britain has destroyed itself.

[11] G.M Fraser, “Angry old man”, textos de reaccionaria candidez intercalados en su libro de memorias: The Light´s on at Signpost. Harper and Collins, 2003.

[12] La excelente película La Reina de Stephen Frears (2006) narra espléndidamente este episodio. La histeria desencadenada por la muerte de Diana de Gales sorprende a la Reina, quien cae en la cuenta de que ya no conoce a su propio pueblo. Serán los políticos –que se mueven a ritmo de sondeos, con “buen rollito” Blair a la cabeza– quienes la convenzan de que, si quiere conservar la corona, deberá participar en el show. Los organizadores del funeral proponen que, en vez de una escolta militar, se organice un cortejo de actores, modistos, diseñadores, oenegeros y celebrities.

La escena de un ciervo cazado, colgado de un gancho y desollado, simboliza en la película el fin de la realeza y también del viejo mundo.

[13] “¿Y todo por qué? ¡Por la libertad de los negros! que hubiera llegado de todas formas algunos años después, tan seguro como que el sol sale cada mañanaG.M. Fraser, Flashman and the Angel of the Lord. Harper and Collins, 1999, pp. 17 y 105..”

[14] D. G. Fraser, The Light’s on at Signpost, Harper and Collins 2003, p. 215.

[15] Roger Scruton, England: An Elegy. Continuun 201, prefacio IX.

[16] Casi todas las novelas de Flashman han sido traducidas y publicadas en español por la editorial Edhasa. El problema –común a toda de literatura humorística inglesa, en opinión del autor de estas líneas– es que el efecto cómico se ve algo amortiguado por las traducciones, al perderse la tersa ironía y el poder de sobreentendido de la lengua original. Dicho sea sin ningún demérito para la traducción española de Flashman.