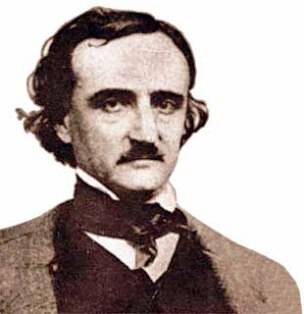

“La doctrina romántica de la Musa que inspira a los poetas fue la que profesaron los clásicos; la doctrina clásica del poema como una operación de la inteligencia fue enunciada por un romántico, Poe.” (J. L. Borges)

Jorge Luís Borges, voz preeminente de la literatura universal, en un habitual alarde de conocimiento, desenmascaró la imagen extendida del Poe romántico cuyos versos emanaban directamente de una realidad etérea que le susurraba al oído, mostrando el rostro metódico y racional de sus composiciones, minuciosamente elaboradas e ideadas al margen de arrebatos divinos, bajo precisión y rigor quirúrgicos.

Es obvio que se trata de una cita universal, en este caso ejemplificada en la poética de E. A. Poe y, concretamente, en su ensayo Método de Composición —que formula el meticuloso proceso seguido para la confección del aclamado El cuervo—, y atañe a todas las disciplinas al enunciar un modo de entender el arte. A lo largo de la historia se han sucedido concepciones contrapuestas sobre la naturaleza del arte y el embeleso que suscita, discusiones acerca de las características que reúne una obra para tener la capacidad de raptar a quien la contempla. La noción clásica de arte en la Grecia arcaica remitía al concepto de aletheia o desvelamiento: el arte entendido como tekné, esto es, como una técnica derivada del mundo artesanal que procuraba imitar fielmente la realidad para descubrirla y exhibir la certeza escondida en ella. La mimesis era una mediación entre el hombre y el universo, un trampolín, construido por voluntad expresa de los dioses, en el que el hombre actuaba como mero escriba o copista, sin interferir en el cometido: un títere movido por la dirección de un misterio que imponía sus designios. El proceso de producción artística era un trámite que el escultor, insignificante, realizaba como cincel de una mano inasible que esculpía para revelarse. Homero y Hesíodo afirman en no pocas ocasiones que las musas, hijas de Zeus y Menemósine, dotan al artista de un conocimiento supranatural en el acto de creación, y Platón reafirma esta consideración al calificar el momento de la elaboración de la obra como locura, entendida como enajenación y éxtasis. La inspiración se veía pues, como el hálito divino, la expresión de una voluntad sin la interferencia del artista, que era visto como un operario.

Pero mientras que la antigüedad clásica sostenía que los artistas eran instrumentos de los dioses y que la inteligencia y el talento de nada servían sin la intervención de las musas, la moderna concepción del arte partía del hecho de que “ningún punto de la composición puede atribuirse a la intuición; y que aquélla avanzó hacia su terminación, paso a paso, con la misma exactitud y la lógica rigurosa propias de un problema matemático”. Así se inauguraba la pugna entre las teorías que legitiman el modo de composición artística “inspiracional” frente al “intelectual”, la dicotomía entre intuición y razón, entre iluminación y reflexión.

El Romanticismo, visto como el cenit del Idealismo y baluarte de la resistencia anti-racionalista, se inició en Alemania como reacción a la Ilustración francesa y su avance beligerante por llevar la luz a la humanidad. Un movimiento que, como las raíces del vetusto roble en Dos hombre contemplando la luna de Caspar Friedrich, penetraba en la tierra y miraba hacia atrás aferrándose a la tradición frente al progreso francés, a la fe contra el naciente ateísmo. Se trataba de un contra-movimiento artístico e intelectual erigido como salvaguarda patriótica ante el imperialismo napoleónico que amenazaba las fronteras germanas. Los rasgos místicos, de ancestral espiritualidad, presentes en La isla de la muerte de Arnold Böklin, la brumosidad extática del Caminante sobre un mar de niebla, el hondo e íntimo cristianismo plasmado en la obra de Otto Runge, apologizan la naturaleza y el retorno a ésta, la fusión con el todo, la inmortalidad de la trascendencia, y por ello sugieren unos hábitos de composición derivados de la inspiración, de esa conexión con la divinidad, las musas, Dios, el cosmos o cualquier idea, forma o ente superior que insufle aquello indecible que convierte meras pinceladas en una obra de arte capaz de suspender a Cronos en su marcha atolondrada. Pero lo cierto es que los artistas del siglo XIX empezaron a dejar de lado el frenesí en la creación para, de forma comedida y reposada, utilizar parámetros racionales y estrictos hábitos para moldear sus ideas. Así la pintura deja de verse como el resultado de una inspiración inconsciente para considerarse el producto de la premeditación y el diseño absoluto, una idea que influiría en la teoría estética occidental, pasando del acto “romántico” del abandono y el desorden del inspirado a la lucidez y el rigor del artífice.

Este cambio de paradigma suponía un encomio de la creación lógica-reflexiva contra los procesos caprichosos, arbitrarios y pretenciosos imbuidos falsamente de un áurea mística que los convertía en portavoces de poderes divinos. Los inspirados pasan a verse como farsantes y prestidigitadores. La creación exigía un método completamente racional y reflexivo, fruto de cavilaciones lógicas y mesuradas consideraciones. Ahora bien, ¿qué sucede con los artistas actuales? ¿De dónde provienen los trazos, las pinceladas, el carácter de las obras? Sería fácil concluir que, como en todo, habrá artistas “iluminados” y artistas metódicos, incluso que existen artistas que combinan ambos planos y tutelan su inspiración con las reglas del método, incluso que pertenecen a fases diferentes del proceso creativo. Pero cada época, cada contexto ha albergado una idea concreta sobre esta realidad y, forzosamente, esta idea ha afectado a la subsiguiente expresión artística. Y quizás hoy, cuando predominan los movimientos de creación libre, la ruptura de reglas y leyes, el rechazo de prácticas y costumbres, las vanguardias insubordinadas o los artistas rebeldes y emancipados, el arte sea producción y la elaboración se guíe como nunca bajo el proceder de la razón y la lógica.