Mussolini fue un tipo volcánico e hiperactivo, una especie de relámpago permanente. Lo fue en todos los aspectos de su vida y también en materia sentimental. Hay una frase suya que le retrata: “A una mujer no se la puede amar profundamente más de tres meses”. Es una ley que aplicaría a todas las relaciones sexuales de su vida. A todas menos a una: su esposa Raquel; quizá, después de todo, la única mujer de su vida. Las demás fueron amantes; Raquel fue otra cosa.

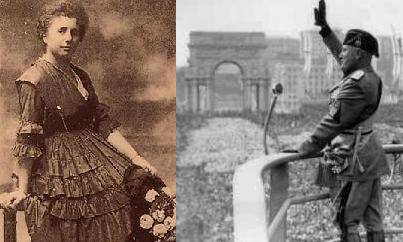

Raquel fue la primera mujer importante en la vida de Mussolini. La conoció en 1909 y pidió su mano por un procedimiento singular: acudió a casa de los padres de la novia y, delante de todos sus familiares, sacó una pistola del bolsillo y proclamó: “Si Raquel no me quiere, aquí hay seis balas: una para ella y las otras para mí”. Es la propia Raquel la que lo cuenta. Todo un carácter, Mussolini. Es el mismo Mussolini brutal que decía: “A las mujeres, bastonazos e hijos”. De lo primero, los bastonazos, no hay pruebas, y menos sobre Raquel. Pero de lo segundo, los hijos, Mussolini los tuvo a mansalva. Y no todos con Raquel.

Al contrario que Lenin, Mussolini no era un burgués: venía de una posición sumamente humilde, se había criado en una escuela de huérfanos pobres y sabía lo que era pasar hambre, sufrir humillaciones, sentir todos los días la necesidad. También hay que tener eso en cuenta a la hora de valorar la actitud –nunca cortés, siempre un tanto brutal- de Mussolini con las mujeres. Pero, como Lenin –y, después, como Hitler-, Mussolini va a encontrar en las mujeres un permanente apoyo en su carrera política. Quien convirtió a Mussolini en un hombre importante dentro del Partido Socialista Italiano fue la socialista medio rusa y medio italiana Angelina Balabanov. Otra socialista rusa, Ana Kulischoff, favorecerá también al Mussolini de los primeros tiempos. Como una singular anarquista árabe, Leda Rafanelli, que mantuvo con Mussolini una relación que podríamos llamar erótico-política. Y, sobre todo, como Margheritta Sarfatti, judía, rica, hermosa, culta, elegante, también muy fría y calculadora, que va a ser la principal amante de Mussolini antes de la conquista del poder en 1922. Pero de Margheritta hablaremos después.

En 1914, cuando estalla la primera guerra mundial, Mussolini es un hombre perdido. No por la guerra, que él mismo ha defendido, sino porque ha roto con Leda Rafanelli (la anarquista árabe) y necesita otra mujer a su lado. Esa mujer no será Raquel, su esposa, la que siempre está ahí, sino una nueva amante: Ida Dalser. La Dalser no era, como las anteriores, una revolucionaria, sino una esteticién: había instalado en Milán un Salón oriental de Higiene y Belleza que literalmente envolvía en esencias orientales a las señoras de la buena sociedad milanesa. A Mussolini le gustaba lo exótico. Su relación con Ida hubiera podido durar mucho. Pero la esteticién cometió el pecado de la ostentación: tuvo un hijo al que llamó, nada más y nada menos, Benito. Y además, sometió a Mussolini a un estrecho cerco para contraer matrimonio. El Duce, harto, en cuanto llegó al poder se encargó de que un médico examinara a Ida Dalser y le diagnosticara demencia. En 1923 la esteticién desapareció en un manicomio de Verona, donde murió.

A otro ámbito completamente distinto pertenece la relación de Mussolini con una mujer fundamental: Margueritta Sarfatti, judía socialista primero y fascista después. La Sarfatti (de soltera Grassini), felizmente casada con un rico industrial admirador de Mussolini, se dedicó a la tarea de civilizar a don Benito: le enseñó modales, refinó su lenguaje y su espíritu. Juntos huían a los Alpes y allí Mussolini tocaba el violín para ella. Y ella escribirá un libro sobre él: Dux, que será traducido a dieciocho idiomas. Su relación propiamente sentimental durará hasta 1919, fecha en que Mussolini abandona el Partido Socialista y crea el Partido fascista. Después continuará como amistad, pero ésta, a su vez, se irá enfriando hasta llegar a la más absoluta distancia. La Sarfatti, sin embargo, no desaparece de la escena pública: no sólo escribe el libro sobre Mussolini, sino que se convierte en la voz oficial del Estado en materia de arte. Pero eso ya no tiene nada que ver con el plano afectivo, sentimental o sexual. En 1939 Margarita acude, sin previo aviso, a visitar a Mussolini a la sede presidencial. El dictador no la recibió. Tras dos horas de espera, el ujier de Mussolini hace saber a Margarita que no la recibirá. Así salió Margarita Sarfatti de la vida de Mussolini.

La historia posterior ha interpretado esta “despedida” de la Sarfatti como una consecuencia de las leyes raciales antijudías que Italia introdujo a imitación de la Alemania nazi. Es altamente improbable. De hecho, el distanciamiento entre el dictador y la intelectual fue muy anterior a aquellas leyes. Por otro lado, la crónica sentimental del Duce sostiene que detrás de esta abrupta salida había otra mujer. Y no, por supuesto, la esposa, Raquel, sino otra amante: Claretta Petacci, que era ya entonces la concubina titular del dictador. Pero la de Claretta fue una victoria a medias. Pocos meses después, en un momento de malhumor, Mussolini le espeta a Clara: “No querrás hacer de presidenta tú también, ¿verdad? Ya ha habido otra mujer que me ha hecho toda clase de cojonadas y no estoy dispuesto a soportar otra.”

Para entonces, el Duce había acumulado una cantidad nada desdeñable de amantes. Su trayectoria no se parece a la de Don Juan, porque no enamora mujeres para destruirlas, sino más bien a la de Casanova, porque se considera a sí mismo un amante extraordinario –y hay que decir que sus mujeres, en general, opinaron lo mismo mientras duró la relación. Hoy quizá pueda resultar difícil imaginar el atractivo sexual de Mussolini, entre otras cosas porque la Historia suele alterar la imagen de las cosas, pero es un hecho que Mussolini, en materia de sex-appeal, fue el dictador más resultón de la época. Un testimonio ilustrativo es el de la alcaldesa de Liverpoool, Miss Margaret Beavan, que tras una visita al Duce dejó escrito: “Nunca he visto a un hombre tan diferente de los otros, ni con una personalidad tan extraordinaria. Es tan imponente que no encuentro palabras para expresarlo. Estoy conmovida en cada fibra de mi ser por su dominante, magnética, imponente, inmensa personalidad”. Otras muchas lo pensaban. Desde que llegó al poder, Mussolini recibió una visita femenina al día, en la sala Mapamundi del Palacio Venecia, preferentemente después de comer. No eran visitas de cortesía. Estas mujeres eran seleccionadas por su mayordomo a partir de los centenares de cartas de amor que el Duce recibía a diario. La policía se encargaba de saber quién era la mujer en cuestión. Sabemos que su última visita en el Palacio Venecia fue una señora de Ferrara. El mismo día en que Mussolini perdía el poder en Roma.

El singular caso de Raquel

Y mientras todo esto ocurría, año tras año, Raquel seguía ahí. Es interesante: en ningún momento, ni siquiera cuando se siente absolutamente embargado por una mujer, Mussolini piensa en dejar a Raquel. Ha pedido su mano –por el expeditivo procedimiento de la pistola, según vimos- en 1909. La ha desposado, por lo civil, en 1915. Hasta 1924 no se casa por la Iglesia. Y hasta 1929, después de siete años en el poder, no se instalan juntos en Villa Torlonia; hasta esa fecha viven, en la práctica, separados. Ante un dibujo así, uno podría pensar que Raquel era una especie de sierva doméstica incapaz de exteriorizar el menor atisbo de voluntad propia. Y sin embargo, las cosas eran exactamente al revés.

Hay una frase interesante de Mussolini: “Dicen que mi mujer es una criada creyendo que me humillan. Pero no saben que si ella quisiera sabría conducirse en sociedad como una reina”. Raquel, en efecto, no era una intelectual como la Sarfatti, ni una belleza excitante como Ida Dalser; era una mujer del pueblo como el propio Mussolini lo era. Pero Raquel era seguramente la única persona en el mundo que no le tenía miedo a su marido: lejos de adularle, le cantaba las verdades; lejos de temerle, le devolvía a la realidad.

Raquel tampoco tenía miedo a las mujeres que Mussolini consumía con insólita voracidad sexual: “Mussolini no ha hecho jamás la corte a ninguna mujer –escribe Raquel en sus Memorias, Mussolini sin máscara-. Son las mujeres las que se echaban a su cuello porque les gustaba y porque esperaban sacar ventajas solamente por el hecho de decir: Soy la amante del Duce. Por lo demás, mi marido no era un santo. Nunca he ignorado nada acerca de él (…) Yo le conocía mejor que nadie. Yo sabía que cuando él era joven le cogía dinero del monedero a su hermana Eduvigis para ofrecer helados a las jóvenes y llevarlas al baile (...) Por lo demás, jamás él ha negado amar a las mujeres, con una sola reserva, según me dijo un día: Tú serás la única mujer hermosa que yo tendré en mi vida, pues hay que desconfiar de la belleza: hace perder la cabeza. Yo creo que él nunca ha perdido la cabeza. Cuando le gustaba a alguna mujer, o recíprocamente, la unión era violenta, impetuosa, pero corta. Después Mussolini no se preocupaba más de la mujer que había tenido en sus brazos. Solamente tres mujeres me han hecho sufrir. Contra cada una de ellas yo he luchado con todas mis fuerzas. Estas fueron Ida Dalser, Margherita Sarfatti y Clara Petacci.”

Resulta bastante impresionante palpar el ánimo de esa Raquel Mussolini que mira hacia atrás y es capaz de ver las cosas con esa distancia, con esa altivez, con esa fidelidad y, al mismo tiempo, con ese desapego. Carmen Llorca, en su libro sobre las mujeres de los dictadores, dice que Raquel era para Mussolini el origen: la procedencia humilde, la clase popular, el sentido de la realidad de las cosas por encima y por debajo del poder. Y también la continuidad, la permanencia de una familia a la que, por otro lado, Mussolini no abandonará en ningún momento. Ni a su hija Edda, la mayor, la que había conocido no sólo el poder, sino también la pobreza de los primeros años; esa Edda que se casará con el todopoderoso conde Ciano, lugarteniente del Duce, y que luego habrá de asistir a la tragedia de ver a su marido fusilado, acusado de traición, por orden del propio Mussolini. Ni a sus hijos Bruno y Romano, en los que se veía proyectado. Ni a su hija menor, Ana María, enferma de poliomelitis. A propósito de Ana, hay una anécdota que delata el volcán de pasiones y de sentimientos que Mussolini tenía dentro. Ocurrió durante un acto de inauguración de un edificio destinado a la prensa. El presidente de la Asociación de Periodistas terminó su discurso entregándole a Mussolini una muñeca para su hija y haciendo votos por su convalecencia. Mussolini, sorprendido, enmudeció y se apartó de la comitiva para que nadie le viera llorar.

El “momento supremo”

Nos faltaría hablar de Clara Petacci, la última amante de Mussolini. Pero es que ante el mundo de Raquel, ante el mundo de la familia, la Petacci nunca dejó de ser una favorita más. Es verdad que Clara le acompaña en el último trance, y que su cadáver colgará junto al del dictador en esa plaza de Milán donde le escupen las mismas masas que lo aclamaron. Pero incluso en ese momento final, la mente de Mussolini está con Raquel. Y a ella le dirige la última carta, que venía a decir lo siguiente: “Querida Raquel, heme aquí en la última fase de mi vida, en la última página de mi libro. Sé que nunca nos volveremos a ver, por eso te escribo. Te pido perdón por todo el daño que te he hecho sin querer, pero tú sabes que has sido la única mujer a la que verdaderamente he querido: te lo digo ante Dios y ante nuestro Bruno en este momento supremo.”

En ese “momento supremo”, Mussolini tenía a su lado a la Petacci, de la que había intentado librarse por todos los medios, y sin conseguirlo nunca. Clara le adoraba. Su relación databa de 1930, en pleno periodo de esplendor fascista. Había atravesado por diferentes fases de acercamiento y distancia. Hacia 1943, cerca del final del poder en Roma, Mussolini quiso librarse de ella por el mismo procedimiento empleado con Marguerita Sarfatti: mandarle al mayordomo cuando la mujer trataba de entrar en Palacio. Pero Clara, a diferencia de la Sarfatti, no era una dama: empujó al mayordomo, se abrió paso a golpes hasta el despacho de Mussolini y allí montó una escena que debió de ser escalofriante. A partir de ese momento, Claretta nunca abandonará a Mussolini. Por más que él lo intente. Quizá porque el Duce ya no tiene fuerzas para eso. Los dos morirán juntos ante el mismo pelotón de fusilamiento, y sus cadáveres serán humillados juntos por unas masas histéricas. Claretta, al final, consiguió por la vía de la sangre lo que siempre quiso. Lo mismo que Raquel había conseguido por vías menos cruentas.