Simon es una calamidad, un trasto. Es un genio (o casi) de la informática; ha creado a LISA, un programa de identificación de imágenes que sin duda revolucionará los avances en este campo, facilitando la posibilidad de multitud de aplicaciones, incluidas las militares, el espionaje, etc. Sí, en serio: es un genio. Pero es un desastre, un inútil con referencias, un sujeto tan diestro con los ordenadores como negado para la vida no virtual. Simon es como el Raymond de Rain Man, o el de “Simon dice…”, pero tomando decisiones importantes, o sea: cagándola; es como un niño grande jugando a ser mayor y metiendo la pata cada vez que respira; es como el Simón de Radio Futura. Dan ganas de meter la mano entre los renglones de esta novela, sacar al personaje agarrado del pecho, arrimarle un par de guantazos y decirle con los dientes bien pegados a su nariz: ¡Eres tonto, Simon, y no tienes elección!”.

Simon es como el profesor chiflado, un buenazo al estilo de Jacobo: “cuanto más alto, más bobo” (que me perdonen los jacobos que lean esta crónica, si es que hay alguno: no va por ellos). Simon es como un doctor Frankenstein que en vez de cadáveres a cuerpo presente manipula el teclado de su ordenador y configura, a su pesar, un futuro justamente lleno de cadáveres. Definitivamente, el personaje literario con el que encuentro más concomitancias y que más me recuerda a Simon es el famoso Frankenstein. Su criatura, LISA, va a demostrar de nuevo que el sueño de la razón engendra monstruos. Cuando Simon encarga a LISA que le encuentre una futura novia eslava, parecida físicamente a su amor imposible de juventud, una tal Elizabeth Krapowski (notable petarda), y oprime el botón de búsqueda y LISA se pone a funcionar, rastreando a alguna hembra que amenice la existencia al torpe Simon (¿la novia de Frankenstein?), en ese momento el lector sabe que todo se ha consumado, la catástrofe llega imparable, como una predeterminación fatal. Los cuatro jinetes espolean sus cabalgaduras…

Ya no hay remedio ni marcha atrás. Se ha abierto la caja de Pandora donde permanecían agazapas la codicia y la crueldad, el mal en estado puro, la violencia, la guerra, los afanes de venganza, el pasado de sangre y el futuro de muerte. ¿Qué puede esperarse, si Simon ha decidido ser feliz? Simon, por cierto, tiene un hermano mayor (su entrañable Rain Man, digo yo), afectado de Síndrome de Down. Se llama Arthur y es un encanto de criatura, desde luego mucho más inteligente que Simon. Y además tiene la ventaja de que, salvo jugando al UNO, apenas toma decisiones. Simon, por el contrario, no hace otra cosa: tomar decisiones y equivocarse. Por eso la novela está dividida en tres “errores” en vez de en tres partes.

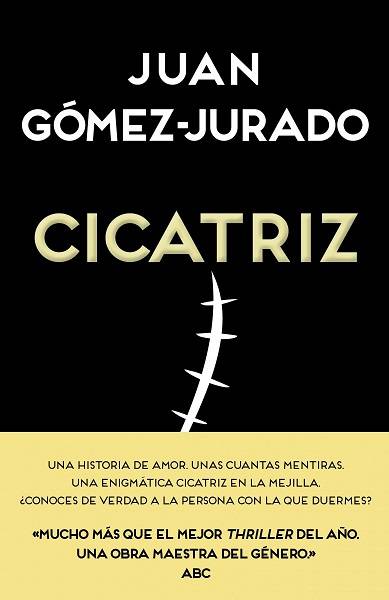

Primer error: enamorarse de Irina. Segundo: no preguntarle por la cicatriz. El tercer error es más complejo de explicar, porque es el argumento de la novela: un asesinato (el primero de muchos), un magnate de la industria informática con muchas ganas de arrebatar LISA a Simon y su socio Tom, dos policías desconfiados que, la verdad, no dan pie con bola; un mercenario de la mafia rusa que ha llegado a lo más alto de la organización criminal gracias a sus virtudes como traidor y asesino; el negocio de trata de blancas en un país donde imperan la brutalidad y la corrupción… Y, claro está, Irina. Ella, la despampanante ucraniana con una cicatriz que le surca la mejilla, bajo el ojo izquierdo, sin que esa huella de ferocidad y horror estropee lo más mínimo su belleza, ella misma, Irina, es el vértice donde convergen todos los secretos, la violencia, la avaricia y la miseria, el crimen y la venganza. Irina es la cicatriz que todos los profesores chiflados de este mundo, tarde o temprano, llevarán en el alma.

Aparte de cinco o seis sentadas de apasionante lectura, tengo que agradecer a esta novela (a su autor, lógicamente), que nos haya privado de un final feliz-feliz. No quiero adelantar una coma del argumento, pero creo que esto sí debe decirse: un final feliz-feliz, ¿cuántas muertes, sufrimiento, incertidumbre y angustia habría costado? Demasiado precio para que el negado Simon sea feliz-feliz. Que se joda, como todos. Ya será feliz en otra reencarnación. O nunca, ¿qué más da? Las personas normales (no los genios de la programación informática como Simon), por lo general ni somos felices ni falta que nos hace. Sólo faltaba que el mendrugo este, el grandullón Simon, hubiese acabado siendo feliz-feliz. Ni hablar del caso. Fin de la historia.