La primera república española, aquel ensayo de libertad convertido en disparate en manos de políticos desvergonzados y pueblo inculto e irresponsable, se había ido al carajo en 1874.

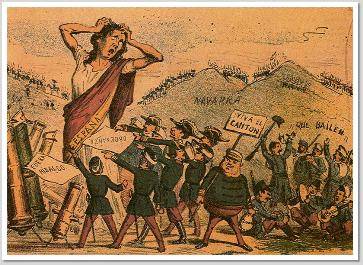

La primera república española, aquel ensayo de libertad convertido en disparate en manos de políticos desvergonzados y pueblo inculto e irresponsable, se había ido al carajo en 1874. La decepción de las capas populares al ver sus esperanzas frustradas, el extremismo de unos dirigentes y el miedo a la revolución de otros, el desorden social que puso a toda España patas arriba y alarmó a la gente de poder y dinero, liquidó de modo grotesco el breve experimento. Todo eso puso al país a punto de caramelo para una etapa de letargo social, en la que la peña no quería sino calma y pocos sobresaltos, sopitas y buen caldo, sin importar el precio en libertades que hubiera que pagar por ello. Se renunció así a muchas cosas importantes, y España (de momento con una dictadura post revolucionaria encomendada al siempre oportunista general Serrano) se instaló en una especie de limbo idiota, aplazando reformas y ambiciones necesarias. Sin aprender, y eso fue lo más grave, un pimiento de los terribles síntomas que con las revoluciones cantonales y los desórdenes republicanos habían quedado patentes. El mundo cambiaba y los desposeídos abrían los ojos. Allí donde la instrucción y los libros despertaban conciencias, la resignación de los parias de la tierra daba paso a la reivindicación y la lucha. Cinco años antes había aparecido una institución inexistente hasta entonces: la Asociación Internacional de Trabajadores. Y había españoles en ella. Como en otros países europeos, una pujante burguesía seguía formándose al socaire del inevitable progreso económico e industrial; y también, de modo paralelo, obreros que se pasaban unos a otros libros e ideas iban organizándose, todavía de modo rudimentario, para mejorar su condición en fábricas y talleres, aunque el campo aún quedaba lejos. Dicho en plan simple, dos tendencias de izquierdas se manifestaban ya: el socialismo, que pretendía lograr sus reivindicaciones sociales por medios pacíficos, y el anarquismo –«Ni dios, ni patria, ni rey»–, que creía que el pistoletazo y la dinamita eran los únicos medios eficaces para limpiar la podredumbre de la sociedad burguesa. Así, la palabra anarquista se convirtió en sinónimo de lo que hoy llamamos terrorista, y en las siguientes décadas los anarquistas protagonizaron sonados y sangrientos episodios a base de mucho bang-bang y mucho pumba-pumba, que ocupaban titulares de periódicos, alarmaban a los gobiernos y suscitaban una feroz represión policial. Detalle importante, por cierto, era que el auge burgués e industrial del momento estaba metiendo mucho dinero en las provincias vascas, Asturias y sobre todo en Cataluña, donde ciudades como Barcelona, Sabadell, Manresa y Tarrasa, con sus manufacturas textiles y su proximidad fronteriza con Europa, aumentaban la riqueza y empezaban a inspirar, como consecuencia, un sentimiento de prosperidad y superioridad respecto al resto de España; un ambiente que todavía no era separatista a lo moderno –1714 ya estaba muy lejos– pero sí partidario de un Estado descentralizado (la ocasión del Estado jacobino y fuerte a la francesa la habíamos perdido para siempre) y también industrial, capitalista y burgués, que era lo que en Europa pitaba. Sentimiento que, en vista del desparrame patrio, era por otra parte de lo más natural, porque Jesucristo dijo seamos hermanos, pero no primos. Nacían así, paset a paset, el catalanismo moderno y sus futuras consecuencias; muy bien pergeñado el paisaje, por cierto, en unas interesantes y premonitorias palabras del político catalán -hijo de hisendats, o sea, familia de abolengo y dinero- Prat de la Riba: «Dos Españas: la periférica, viva, dinámica, progresiva, y la central, burocrática, adormecida, yerma. La primera es la viva, la segunda la oficial». Todo eso, tan bien explicado ahí, ocurría en una España de oportunidades perdidas desde la guerra de la Independencia, donde los sucesivos gobiernos habían sido incapaces de situar la palabra nación en el ámbito del progreso común. Y mientras Gran Bretaña, Francia o Alemania desarrollaban sus mitos patrióticos en las escuelas, procurando que los maestros diesen espíritu cívico y solidario a los ciudadanos del futuro, la indiferencia española hacia el asunto educativo acarrearía con el tiempo gravísimas consecuencias: un ejército desacreditado, un pueblo desorientado e indiferente, una educación que seguía estando en buena parte en manos de la Iglesia Católica, y una gran confusión en torno a la palabra España, cuyo pasado, presente y futuro secuestraban sin complejos, manipulándolos, toda clase de trincones y sinvergüenzas.

[Continuará].

© El Semanal