Para la izquierda española de las postrimerías del franquismo, la vida y la obra de Gramsci fueron un hallazgo deslumbrante. Eran los tiempos en que ya se ejercía en los ambientes del marxismo occidental una crítica severa a los sistemas de poder tiránico, al cinismo moral y a la servidumbre intelectual de los países que se llamaban a sí mismos del “socialismo real”. Si la reforma del catolicismo instituía un nuevo humanismo cristiano; si Camus había develado la mezquina lógica de la revolución en el siglo XX, este socialismo de los años sesenta y setenta mostraba un encomiable esfuerzo por superar la abyección de algunos episodios del pasado e integrar la voluntad reformista de los trabajadores en la tradición occidental.

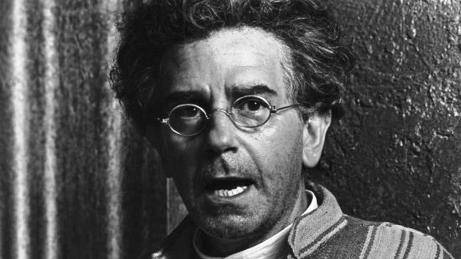

Antonio Gramsci fascinó, primero, por su ejemplo personal. Aquel hombre de salud frágil ofreció a la juventud española el sacrificio heroico de su prolongado cautiverio, cuyas penosas condiciones aceleraron su muerte. Cuando se le condenó a prisión, el fiscal fascista proclamó: “tenemos que impedir que este cerebro funcione durante veinte años.” Gramsci solo pudo soportar algo más de diez. Poco después de que se le permitiera salir en libertad a causa del agravamiento irrevocable de su salud, falleció, a los cuarenta y seis años, en 1937. No consintió nunca que su cerebro dejara de funcionar. Por el contrario, los cuadernos que redactó desde la cárcel, con esmerada caligrafía, pondrían los cimientos de la renovación del pensamiento socialista italiano y europeo. Su inmensa cultura y su inusual inteligencia le permitieron abordar variados aspectos de la historia social y cultural italiana, de las relaciones del liderazgo político y las masas, de la naturaleza del fascismo y del fracaso de la revolución en Occidente.

A España llegó tardíamente su obra monumental y sutil, que se había propuesto interpretar la formación de la sociedad contemporánea y, en especial, aquello que diferenciaba la trayectoria de la modernidad occidental del atraso de la Europa en la que triunfó el bolchevismo. Gramsci lo explicó para que los trabajadores entendieran el mundo al que pertenecían. Así defendió, frente a sus antiguos camaradas comunistas, un universo de ideas y creencias que no era el simple estertor de las relaciones de producción sino la avidez de una conciencia libre, a la búsqueda del verdadero lugar del hombre en la historia. Esa autonomía de la cultura, entendida como sabiduría y pasión, como inteligencia y coraje transformador, fue la gran aportación de Gramsci a la filosofía política. Ávido lector del idealismo italiano, y en especial de Croce, Antonio Gramsci rectificó radicalmente la subordinación materialista de la cultura a las fuerzas productivas. El estructuralismo francés, entonces tan de moda con su pedante lenguaje y oscura verborrea, criticó en boca de Althusser la “desviación” gramsciana, que devolvía al socialismo la condición humanista y la dignidad cultural que le habían arrebatado el marxismo-leninismo y, ya antes, la jactancia pseudocientífica del materialismo dialéctico.

Gramsci entró en España por Barcelona, donde se concentraba el mercado editorial en lengua española más importante de la península. Allí, Manuel Sacristán y Jordi Solé Tura tradujeron los Cuadernos de la Cárcel. Las reflexiones de Gramsci sobre el “Príncipe moderno”, literatura y cultura popular, el Risorgimento y los desequilibrios regionales del proceso de unificación italiana suministraron a los universitarios españoles amplios recursos para la revisión de nuestra propia historia y la superación de las deformaciones insufribles del marxismo ortodoxo.

Lo que proporcionó Gramsci a aquella juventud inquieta fue, en primer lugar, la reivindicación de una cultura nacional. El marxismo, con su visión global de la historia y su construcción de una humanidad abstracta, nunca consideró relevante la patria como espacio de cohesión, tradición sedimentada y empresa estimulante para todos, incluyendo a los obreros. Gramsci, pensaba, en cambio, que la nación tenía un especial protagonismo histórico como manifestación de una comunidad consciente, de una continuidad en el tiempo, de una ciudadanía provista de un sentimiento de pertenencia. La posesión de una historia distinta no era mitología, ni vulgar chovinismo la defensa de ese patrimonio de civilización.

Para las clases populares, la nación reivindicada por Gramsci era una realidad reconfortante, un ámbito que dotaba de significado a sus miembros, un espacio constituido con las tradiciones, la literatura, las lealtades políticas, los afectos familiares, las celebraciones, la conmemoración de su propia subsistencia. En el pensamiento del marxista italiano todas esas experiencias contribuían a tramar una cultura de lenguaje propio, de valores y formas de vida cuya elaboración no era la simple repercusión del fragor de los hornos industriales, el eco de las lanzaderas o el resuello de las líneas del ferrocarril.

Otro aspecto fundamental que hizo brillar la obra de Gramsci en España fue su afirmación de la primacía de la cultura, de la subjetividad, de la conciencia, de la voluntad humana en la interpretación de la historia. La construcción de un gran proyecto de la izquierda ya no podría entenderse como organización disciplinada de los hombres en una pasiva aceptación de las razones endiosadas del progreso material. La tiranía de ese totalitarismo habría de sustituirse por la seducción ideológica, el aprendizaje moral, el prestigio del conocimiento, por todo lo que Gramsci llamó la fabricación de una hegemonía.

De este modo, un sector de la izquierda intelectual española logró despojarse de los vicios de un ideario caduco. Aprendió que no podía dejar la defensa de la nación a la tutela emocional de los sectores conservadores, ni el orgullo de pertenecer a una cultura al exclusivismo de la derecha. La izquierda recuperaba para España la idea de patria, linaje de un pueblo admirable, empresa de ciudadanía a la que los trabajadores habían contribuido con sus manos y su inteligencia España se proyectó como obra y esperanza de todos. Y la escisión de la guerra civil perdió, uno a uno, los mitos degradantes que la habían hecho posible. La reconciliación estaba a punto de llegar.

© ABC