Si, en tal día como hoy… Hace hoy 50 años exactos, mientras empezaba a cambiar la faz (la faz y las entrañas) de España, moría Francisco Franco Bahamonde (y hace 89 años era asesinado en igual día José Antonio Primo de Rivera). Lo festejan, felices, los asesinos de este último (pobrecito, él que quería que su sangre fuera la última derramada entre españoles), esos mismos que, habiendo deseado aún más matar al otro, tuvieron que verlo morirse en su cama. Aún no se han repuesto del dolor que les causó, aún no han cejado en su odio y su rabia. Lo único que han hecho ha sido romper aquel embuste de «la reconciliación entre las dos Españas» con el que nos ilusionó y engañó la Transición; pero como no tienen ni ideas que proponer ni otra amarra a la que agarrarse, van intentando matar de nuevo a Franco cuantas veces puedan. Que esto es lo fácil: a moro muerto, gran lazada.

Pero ni siquiera es grande la lanzada: es pequeña, ridícula. Apenas un arañazo. Cada vez sus ataques suenan más a cháchara huera y barata. Lo único que pueden hacer es desenterrar y profanar cadáveres, prohibir Fundaciones, tratar de convertir en parque temático uno de los dos únicos grandes templos que se han alzado en los tiempos de la muerte de Dios. (Es curioso, ambos en España; el otro, de estilo totalmente distinto pero igual de sobrecogedor, se halla en Barcelona).

En agua de borrajas se han quedado los grandes festejos que pensaban organizar para el quincuagésimo aniversario de la llegada de esa gente al poder. Algo, sin embargo, pueden celebrar, es cierto. Arramblando con todo el poder, todo el dinero, todos los despilfarros, todas las mordidas, todas las corruptelas, rompiendo el espinazo de un país ayer próspero, han logrado lo que se proponían y que un Guerra profetizó: «a España, después de eso, no la va a conocer ni la madre que la parió».

Pero aún se la conoce un poco. No todo lo han conseguido romper, algo se mantiene en pie de la España que ha seguido fiel a sí misma. Reconozcámoslo, sin embargo: qué rápido se desvanecieron —así de voluble es la gente, así de infiel puede ser el pueblo— aquellas muchedumbres de decenas de miles de gentes capaces de hacer cola durante horas a las puertas del Palacio de Oriente, donde iban a rendir un postrer y emocionado homenaje al Caudillo. Ante la furia de los nuevos tiempos —y de los nuevos señores que acechaban— todo lo que el Caudillo creía haber dejado «atado y bien atado» se desvaneció muy pronto entre traiciones, desapegos, codicias… e ilusionadas esperanzas de alcanzar lo que el franquismo —sin razón, por su propio mal… y por el de todos— nos había estado negando.

¿Qué se ha hecho de aquellos miles y miles de españoles que iban a homenajear a Franco? Disueltos entre los fachas que, según dicen, somos todos. Pero sus nietos, los descendientes de quienes aguardaban de pie horas y horas para inclinarse ante el cadalso de Franco, se cuentan entre quienes cada día son menos presa de los embustes y musarañas de la propaganda antifranquista y antifascista del actual Régimen (incluidas, por supuesto, sus dos facciones sociata y pepera).

Empiezan los jóvenes y muy jóvenes a conocer las cifras de la España de entonces (los alucinantes índices de crecimiento, la práctica ausencia de parados, la inexistencia de impuestos para las rentas personales, la fácil y barata adquisición de vivienda, etcétera, etcétera). Saben también —o deberían saber— que debajo de tales realidades latía otra mucho más decisiva aún. Era como una especie de aliento hecho de osas como el sentimiento de identidad, de arraigo, de pertenencia a un pueblo orgulloso tanto de su pasado como de un presente que, si las cosas no se torcían —pero se torcieron—, se proyectaba hacia un futuro no sólo próspero, sino también grande, noble, alto.

La grandeza de alma, la altura de miras —esa cosa que ha dejado de interesarnos y que casi despreciamos— era lo que anidaba debajo de aquel pálpito constituido por «lo sagrado», llamémoslo así. ¿Lo sagrado que se encarna en la religión? Sí, aunque no sólo en ella; no sólo en aquella religión que, pese a haber recibido ya las primeras dentelladas propinadas por su propia Iglesia, aún guardaba destellos de su pujanza.

Cuestión distinta es que el franquismo que ganó la guerra, que trajo la prosperidad, que triunfó en el apaciguamiento de las envenenadas discordias entre españoles (apaciguamiento temporal, por lo que después se vio), ese mismo franquismo fracasó sin embargo (no todo pueden ser elogios) en el mantenimiento y desarrollo del aliento «sagrado» que, después de hacerle ganar la guerra, lo había sostenido en los primeros años. Entregadas la cultura y la enseñanza a la égida de una Iglesia, primero impositiva y castradora, luego desvanecida en su conciliar licuefacción; sacrificado, en fin, cualquier afán de belleza y grandeza en aras del materialismo desarrollista —he ahí, ahí sobre todo, la verdadera «revolución pendiente»—, todo se redujo a los apelmazados y hueros lemas que recitábamos, pero que ya nada significaban, en los viejos libros de «Formación del espíritu nacional».

Y como «el espíritu nacional» era, además, el opuesto al «espíritu liberal e internacional», los reprimidos boomers de aquel entonces nos aburríamos y bostezábamos ante lo que sentíamos como una retórica vacía, ñoña, estéril. ¡Fuera, pues!, nos dijimos. ¡Acabemos con ello! Cuán poco imaginábamos, ¡imbéciles!, el plato de lentejas que, a cambio, íbamos a recibir.

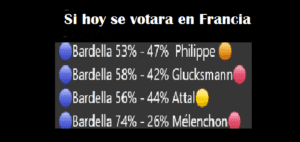

Esperemos y deseemos que nuestros hijos y nietos, esa generación Z que se decanta mayoritariamente —dicen las encuestas— por las opciones patriotas e i-liberales tenga mejor olfato que el nuestro.