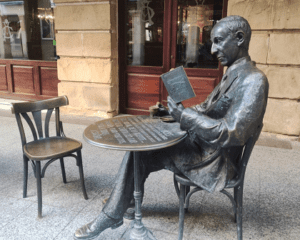

Yo he hablado con Gerardo Diego moldeado en bronce. En la acera del Casino Amistad Numancia, Gerardo lee el mismo libro hace años, con su sonrisa de hombre bueno y un café que no se le enfría nunca, porque el amor es lumbre y prenda de eternidad.

«A ver —me dijo el poeta aquella mañana soriana— léeme, con tu acento argentino y en voz alta, el verso grabado en esta mesa». Y yo, con la timidez y la veneración de un discípulo lejano, pronuncié lentamente aquellas palabras:

Poetas andaluces

que soñasteis en Soria un sueño dilatado:

tú, Bécquer, y tú, Antonio, Buen Antonio Machado,

que aquí al amor naciste y estrenaste las cruces

del dolor y de la muerte. Desde el cántabro mar,

también, como vosotros, subí a Soria a soñar.

Umbral decía que Gerardo Diego amalgamaba en su figura una cruza de torero santanderino y santo románico, que usaba calcetines marrones y caídos, como los de Guillén y que había que encontrarle el núcleo de su interés para escuchar su piano interior; por ejemplo, evocarle a Lope de Vega. Y es que es difícil en un mundo ciego para la belleza comprender a quienes viven una vida literaria.

Yo he hablado con Gerardo Diego moldeado en bronce. Le he contado acerca de un libro de tapas rojas donde había leído sus poemas por primera vez. Por ejemplo, aquel secreto del amor, afecto humano que siempre requiere el movimiento completo del a priori y el a posteriori:

Me estás enseñando a amar.

Yo no sabía.

Amar no es pedir, es dar.

Mi alma, vacía.

Gerardo Diego, sutil Do Mayor del 27 es uno de los poetas ignorados o proscritos por católico. Es que los gurúes que definen el canon literario español desconocen que católico significa «universal». Gerardo le canta a Marta y María, al sudor de sangre del Señor en el huerto de Getsemaní, se demora en las estaciones del viacrucis, pero también le pone alas a su pluma para grabar un epitafio en la tumba de Baroja y le canta al madrigal de Juan Ramón Jiménez, a la amistad de Marañón, al pincel Joan Miró o de Picasso. Gerardo Diego canta y reza, como en aquel verso que abre su Cementerio civil (1972):

Sentencia en duro mausoleo:

«Nada hay después de la muerte»

¿Y cómo lo sabe ese sabio?

Por él y por su muerto oscuro

Yo rezo: creo, creo, creo.

Tan armónicamente católico era Gerardo Diego que no se le notaba lo aparentemente antitético entre su naturaleza clasicista y su admiración vanguardista. En el Prólogo a la primera edición de su Poesía amorosa (1918-1969), Gerardo Diego dice que su obra poética no es fruto del ingenio, sino ofrenda del amor. Lo confiesa con la claridad meridiana de quien comprende que es tan tentador como estéril la pose inauténtica del «poeta de culto»:

Me encuentro, me reconozco mejor, no en las estrofas más ricas y de técnica y de experiencia veterana, sino en mis versos más desnudos, más escapados, más surtidos como sangre de una vena rota.[1]

Surtidor de sangre de venas rotas son, por ejemplo, sus Versos humanos (1919-1925). En el maravilloso y terrible poema 17, leemos:

Una a una desmonté las piezas de tu alma.

Vi cómo era por dentro:

Sus suaves coyunturas,

la resistencia esbelta de sus trazos.

Te aprendí palmo a palmo.

Pero perdí el secreto de componerte.

Sé de tu alma menos que tú misma

Y el juguete difícil es ya insoluble enigma.

Pedro Salinas, amigo y compañero lírico de aquella Generación del 27, también da cuenta de los largos silencios de Gerardo, mutismo que se quebraba cuando los «carcamales de la Academia» se metían con Góngora, por ejemplo. Allí, el poeta santanderino se transformaba en un militante de la causa poética, se le aceleraba el pulso, se le fruncía el ceño y la sangre caliente le ganaba las mejillas. Dice Salinas de Gerardo que al igual que la mozuela descarriada que después de haber andado hasta las tres de la madrugada en los dancings, a la mañana siguiente se calza su mantilla y va con su madre a misa de nueve, así nuestro poeta, luego de apedrearle las ventanas a la Academia, al otro día, bien temprano, empuña retórica y poética e inicia su lección desde la tarima profesoral.

Yo he hablado con Gerardo Diego moldeado en bronce y antes de irnos juntos, calle abajo rumbo a la Librería Las Heras, antes de comernos unos torreznos con una caña bien fría, lo observé caminar con el sombrero en la mano y pude intuir que Gerardo era un cometa errante, porque era astro y juguete, levitación de la letra y materia prima de los corazones puros.

-

Gerardo Diego. Poesía amorosa (1918-1969). 2.ª edición. Plaza & Janés, Barcelona, 1970, p. 18. ↑