Conocemos el Estado profundo, pero no tanto el Estado total. éste es el título de un ensayo que acaba de publicarse en EE. UU.: The Total State. How Liberal Democracies Become Tyrannies (Regnery, 2024). Su autor, el periodista Auron MacIntyre, nos ofrece la primera gran síntesis del pensamiento de lo que comúnmente se conoce como la Nueva Derecha estadounidense (no confundir con su homóloga europea). Este breve libro traza el retrato de una sociedad estadounidense transformada en un sitio experimental al aire libre. Si llega a una conclusión, es que sólo una revisión radical y decidida del actual sistema de gobierno estadounidense puede restablecer la responsabilidad política.

¿Qué es el «Estado total»? ¿Qué lo distingue de la gobernanza liberal-democrática, tal y como ésta se ha entendido tradicionalmente?

El Estado total es la transposición de la política a todos los ámbitos de la existencia humana. El Estado total transforma todo lo que toca en una oportunidad para reforzar y extender su poder, cada acontecimiento deportivo, cultural, religioso… Desde los libros que se releen para no ofender a las minorías hasta los remakes cinematográficos que se hacen para ser más inclusivos, pasando por las Iglesias, que utilizan el servicio para promover la causa de la inmigración o las cuestiones de género, etc. El desarrollo del liberalismo coincidió con el advenimiento de la burguesía, cuya filosofía liberal encarnaba una serie de valores. Éstos incluían un nivel relativo de igualdad política, que no excluía un derecho restringido al voto, restricción generalmente reconocida como necesaria para mantener a raya los bajos instintos de la «chusma». Con el desarrollo de la democracia de masas, disponer de un aparato como el Estado total se ha vuelto cada vez más indispensable (en la hipótesis, hasta ahora nunca invalidada, de que la clase dominante quiera mantenerse en el poder).

Usted muestra cómo el Estado total es en gran medida una patología del «gerencialismo» (en otras palabras, la toma del poder por los gerentes), en el sentido dado a este término por James Burnham, cuyo libro, La revolución gerencial (1941), describía la burocratización de los Estados modernos utilizando ejemplos totalitarios. ¿Qué hace que la ideología gerencial sea intrínsecamente totalitaria?

El gerencialismo deriva su poder y eficacia del funcionamiento de las organizaciones burocráticas de masas. La consolidación y la estandarización generan productividad y excedente material, que garantizan el milagro de la abundancia. Para que el sistema alcance este nivel de eficacia verdaderamente milagroso, los trabajadores, los consumidores y los ciudadanos deben ser previsibles y sustituibles. Cualquier cultura o institución que no se ajuste a este modelo organizativo verá disminuir su eficacia, mientras el gerencialismo hace todo por extender su dominio a todas las actividades humanas.

En su opinión, el Estado total es un fenómeno de izquierdas, con el progresismo como fundamento ideológico. Sin embargo, a primera vista, el gerencialismo no tiene una carga ideológica específica, sino neutra. ¿Cómo es que coincide con el progresismo?

Aunque James Burnham no viera el gerencialismo como un fenómeno propio de la izquierda, pues situó a la Alemania nazi y a la Unión Soviética en la clase de los regímenes gerenciales, creo que hay tres razones principales por las que el gerencialismo es hoy predominantemente de izquierdas: 1°) el fenómeno de la deriva institucional creado por el problema «agente principal» ; 2°) la pendiente o gradiente progresiva de la democracia de masas; 3°) la utilidad del progresismo como vehículo para la hegemonía cultural. El problema «agente principal» surge cuando un agente toma una decisión en nombre de una parte interesada sin compartir sus intereses. Las grandes organizaciones burocráticas son especialmente susceptibles de caer en esta deriva porque están dirigidas por una clase gerencial profesional cuyos intereses difieren considerablemente de aquellos a los que se supone que sirven estas organizaciones. En mi libro, dedico un capítulo a demostrar que la deriva institucional es el resultado necesario. La democracia de masas es un juego en el que la mejor estrategia es socavar las estructuras tradicionales existentes y transferir-redistribuir sus recursos, poder y prestigio a grupos minoritarios. Se presta a una política izquierdista y sustitucionista. Esto puede verse en mundos tan diversos como las escuelas, el sistema sanitario, el mundo empresarial, el ejército, las universidades y los medios de comunicación, que se han transformado en lugares para el adoctrinamiento LGTBIQ+ y los programas DEI (diversidad, equidad, inclusión). La progresiva gradación para destruir todo lo particular (incluidos los pueblos) —es decir, todo lo susceptible de resistirse a la nivelación— acelera la homogeneización cultural, creando sujetos estandarizados y soportes dóciles susceptibles de responder positivamente a la aplicación de técnicas de gestión. En este universo, China es un contraejemplo: un Estado gerencial total que no es una democracia de masas ni ha adoptado el progresismo como fórmula de gobierno. Queda por ver si este modelo podrá competir con su homólogo occidental, que ya ha conquistado gran parte del mundo.

Todo régimen depende del consentimiento de los gobernados. El Estado total no es una excepción. Dado que sólo conserva los adornos de la democracia liberal, ¿cómo hace para crear el consentimiento para su dominación?

Mientras el principio de legitimación se base en la soberanía popular, la clase dirigente sólo podrá mantenerse en el poder si tiene un firme control de la opinión pública. En Estados totalitarios como la Rusia soviética y la Alemania nazi, eran los órganos oficiales del Estado los encargados de coordinar todas las instituciones con el único objetivo de conservar el poder. En las democracias liberales occidentales, en cambio, se ha adoptado un método más sutil y sofisticado. El Estado extiende su poder a través de una red descentralizada de instituciones encargadas de fabricar el consentimiento, como los medios de comunicación, las universidades, la burocracia gubernamental y las organizaciones no gubernamentales, una red que el teórico político Curtis Yarvin ha bautizado como la «Catedral». Al igual que en la Edad Media todos los aspectos de la vida cotidiana se organizaban y se coordinaban de acuerdo con las creencias de la Iglesia, la clase gerencial moderna difunde su mensaje de forma casi coral (sin notas falsas, o con el menor número posible de notas falsas) a través de su red.

Cierto, pero la Iglesia medieval contaba con su papa y su jerarquía eclesiástica para hacer cumplir sus decretos. Los Estados occidentales actuales, en cambio, no disponen de una organización comparable. Entonces, ¿cómo se explica la sorprendente eficacia actual de esta «red de instituciones encargadas de fabricar el consentimiento»?

El sistema también tiene propiedades emergentes. El conjunto coordinado de incentivos (con actores perfectamente alineados) está diseñado para fomentar este consenso institucional. El mensaje no lo dicta nadie, puede haber luchas internas, pero al final el deseo de ganar estatus dentro del sistema impulsa a los actores individuales a ajustarse al consenso (una vez que se ha alcanzado). Por supuesto, el consenso no siempre está ahí —basta con ver las reacciones al conflicto en Gaza y sus alrededores, que actualmente divide a la izquierda política, para darse cuenta de ello—, pero cuando lo está, su poder es omnipotente.

Uno de los aspectos más sorprendentes de su análisis es hasta qué punto el poder dentro del Estado total está a la vez distribuido y autonomizado. Esto hace que sea aún más difícil de combatir porque no se puede responsabilizar únicamente a un individuo, grupo o una institución. ¿No hay escapatoria de las garras del Estado total?

La naturaleza distribuida del Estado total lo hace especialmente difícil de combatir. En un pasado lejano, el rey disfrutaba de un poder tremendo, pero en caso de fracaso o crisis, sus súbditos sabían perfectamente dónde encontrar al responsable y a qué palacio dirigirse. Como vimos en Estados Unidos durante los acontecimientos del 6 de enero de 2021, no había riesgo de que una turba enfurecida se hiciera con el poder. Nadie se hizo la ilusión de que los manifestantes se harían de algún modo con el control del gobierno tomando el Capitolio estadounidense. Mucho más que en la capital del gobierno, el poder reside en las universidades y en las cadenas de televisión repartidas por todo el país. Sin embargo, hay algunas buenas noticias: aunque las élites gobernantes que garantizan el buen funcionamiento del Estado total son especialmente resistentes, también tienen algunos defectos importantes. La forma de poder que deben asumir no se presta a la acción decisiva, por lo que es muy vulnerable a la interrupción de las comunicaciones y de la logística. Básicamente, el Estado total se basa en un modelo sesgado de la naturaleza humana —las personas no son intercambiables ni fungibles— y esto constituye un punto crítico de ruptura, fuente de muchos fracasos. Sin embargo, en ausencia de comunidades disidentes organizadas y dispuestas a asumir los deberes y responsabilidades que hasta ahora asumía el Estado total, su colapso podría resultar tan desastroso como su perpetuación.

Esta entrevista tiene lugar justo antes de las elecciones estadounidenses. Todo indica que la victoria del bando de Kamala Harris coincidiría con la victoria del Estado total tal y como usted lo describe. Pero, ¿y si ganara Donald Trump? ¿Existe alguna posibilidad de que una segunda administración Trump pudiera hacer frente a este Estado de forma mucho más eficaz que la primera?

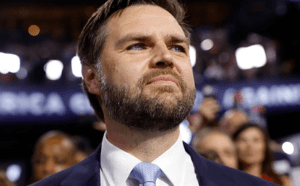

Como dijo Maquiavelo, no hay nada más difícil o digno de elogio para un príncipe que establecer con éxito un nuevo orden (o restaurar uno antiguo). Lo que explica por qué quienes lo han logrado son considerados grandes hombres. Aunque en su primer mandato Trump fue capaz de cambiar algunas políticas o direcciones, no estaba preparado para introducir un sistema verdaderamente nuevo. Lógicamente, acabó siendo derrotado por el Estado Total. En sus discursos de campaña, J. D. Vance, compañero de fórmula de Trump, y Vivek Ramaswamy, el rival republicano que se unió a Trump, coincidieron en que había que derrotar al Estado Total, lo que demuestra un cambio de mentalidad. La posibilidad de que Elon Musk reciba el encargo de reducir el tamaño del gobierno federal también apunta en esta dirección. Pero aplicar esta política será, como mínimo, difícil. Queda por ver si Trump tiene suficiente voluntad de hacerlo, o si volverá a ceder el control al sistema.

- El problema del «agente principal» es una teoría de la economía industrial que se refiere a los problemas que surgen cuando las acciones de un agente económico, designado como el «principal», dependen de las acciones de otro agente, el «agente», sobre las que el «principal» está imperfectamente informado y que dan al «agente» una ventaja o ganancia inmerecida debido a una asimetría de información. ↑

Entrevista realizada por Ethan Rundell

Esta entrevista, ofrecida en abierto, lo ha sido por gentileza

de Éléments-El Manifiesto, en cuyo n.º 2 se ha publicado.

¡No se pierda el resto de la revista!

Obténgala por sólo 5 € (en PDF) o 10 € (en papel)….

y sostenga de paso la labor de El Manifiesto.